住宅ローンのペアローンと収入合算の違いとは?仕組みやメリット・デメリットを解説!

- 2025年9月12日

家を購入する際に、夫婦や親子で協力して住宅ローンを組む方法として、ペアローンと収入合算があります。

自分に合った契約を選ぶために、ペアローンと収入合算の違いやペアローンのメリット・デメリットについて知っておきましょう。

目次

ペアローンの仕組みとは?収入合算との違い

ペアローンとは、一つの物件に対し、夫婦または親子などが各自の収入を基準にそれぞれ同じ金融機関で住宅ローンを組む方法です。

収入合算とは、住宅ローン申込者本人の収入に、配偶者や親子など親族の収入を合算して住宅ローン審査がおこなわれ、借入可能額が決まる方式です。

2人の収入を合算することで住宅ローン借入金額をふやせる収入合算には、以下の2種類があり、金融機関によって基準や取り扱い内容が異なります。

2人の収入を合算することで住宅ローン借入金額をふやせる収入合算には、以下の2種類があり、金融機関によって基準や取り扱い内容が異なります。

共働き夫婦が全額ローンで物件を購入するケースを想定し、夫が単独でローンを組む場合と、夫婦でペアローンを組む場合、収入合算で夫がローンを組む場合の違いを表にまとめました。

横スクロールして確認

| 単独ローン |

ペアローン | 収入合算 (連帯保証型) |

|

|---|---|---|---|

| 借入可能額 |

夫の収入で算出 | 夫・妻それぞれの収入で 算出した合計額 |

夫の収入に 妻の年収(50~100%)を 合算して算出 |

| 債務者(申込人) | 1人(夫) | 2人(夫・妻) | 1人(夫) |

| 連帯保証人 | ー | ー | 妻 |

| 物件の持ち分 | 夫のみ | 2人(夫・妻)で按分 | 夫のみ |

| 住宅ローン控除 | 夫のみ対象 | 2人(夫・妻)とも対象 | 夫のみ対象 |

| 団体信用生命保険 | 夫のみ加入 | 2人(夫・妻)とも加入 | 夫のみ加入 |

| └ 夫が死亡した場合 | ローンは0円に | 夫のローンは0円に (妻のローン返済は残る) |

ローンは0円に |

| └ 妻が死亡した場合 | ローンの返済は残る | 妻のローンは0円に (夫のローン返済は残る) |

ローンの返済は残る |

住宅ローンの契約には、手数料や登記費用などの諸費用がかかります。ペアローンの場合、夫婦それぞれが債務者となり、2本のローン契約を結ぶため、抵当権設定の登記費用が二重に発生するなど、諸費用がふえることに注意が必要です。

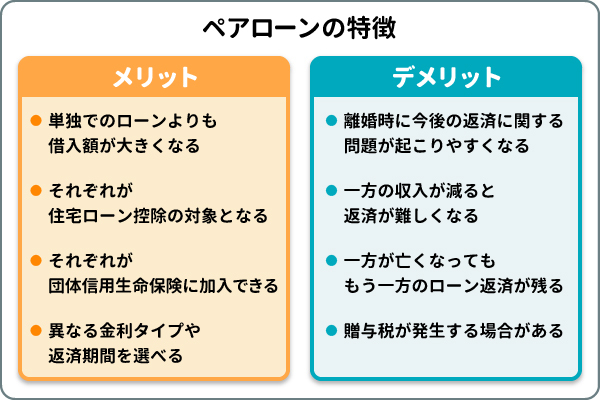

ペアローンのメリットとは

ペアローンのメリットを収入合算(連帯保証型)と比較しながら確認していきましょう。

単独でのローンよりも借入額が大きくなる

ペアローンの大きなメリットの一つに、借入額をふやせるという点が挙げられます。

住宅ローンの借入額は、収入により決定されます。そのため共働きの夫婦の収入が同じ場合、夫と妻がそれぞれにローンを組むことができるペアローンでは、単独でのローン借入額の倍の額を借り入れすることができます。

一方、収入合算の場合、金融機関ごとに合算できる金額の上限を定めているケースが多く、収入合算者の収入を全額合算することができない場合があります。

具体的な例で、借入可能額の差を確認してみましょう。

<夫婦の年収が各々600万円、住宅ローンを35年(その他借り入れなし)で借入した場合の例>

横スクロールして確認

| 夫単独で借入 | 夫婦ペアローンで借入 | 妻を収入合算者(連帯保証人)として夫が借入 | ||

|---|---|---|---|---|

| 借入可能額 | 夫 | 4,810万円 | 4,810万円 | 夫の年収に妻の収入を合算 6,000万円 |

| 妻 | - | 4,810万円 | ||

| 世帯合計での借入可能額 | 4,810万円 | 9,620万円 | 6,000万円 | |

- 上記は、三菱UFJ銀行 住宅ローン借入可能額シミュレーションにて算出

上記の例では、ペアローンの場合では収入合算と比べて3,620万円も多く借り入れすることができ、より高い物件の購入が可能になります。

ただし、夫婦の年収に大きな格差がある場合は、ペアローンと収入合算で借り入れできる金額の差が縮小する場合もあります。

それぞれの年収によって借り入れできる金額は異なるため、ますはシミュレーションで確認してみましょう。

ただし、夫婦の年収に大きな格差がある場合は、ペアローンと収入合算で借り入れできる金額の差が縮小する場合もあります。

それぞれの年収によって借り入れできる金額は異なるため、ますはシミュレーションで確認してみましょう。

\ペアローン・収入合算の借入可能額を試算/

\ペアローン・収入合算の借入可能額を試算/

それぞれが住宅ローン控除の対象となる

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅の新築などをした場合、最大13年間、年末時点のローン残高の0.7%を所得税や住民税から控除できる制度です。ペアローンで夫婦それぞれがローンを組んだ場合、それぞれが住宅ローン控除を利用できます。

住宅ローンの返済中に特定の条件を満たした場合、年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税から「住宅ローン控除」が受けられます。この控除は最大で13年間または10年間適用されます。

住宅ローン控除は住宅ローンの債務者が対象となります。夫婦それぞれが債務者となるペアローンの場合は、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、単独でのローンや収入合算よりも高い税制メリットを得ることができる可能性があります。

住宅ローン控除は住宅ローンの債務者が対象となります。夫婦それぞれが債務者となるペアローンの場合は、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、単独でのローンや収入合算よりも高い税制メリットを得ることができる可能性があります。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額、控除期間は入居した年や住宅の性能などによって異なるため、事前に内容をよく確認しておくことが重要です。

それぞれが団体信用生命保険に加入できる

ペアローンでは、それぞれが債務者として団体信用生命保険(団信)に加入することができます。団信は、契約者が死亡または高度障害を負った場合に、住宅ローンの残債を返済してくれる保険です。

一方、収入合算(連帯保証型)では、収入合算者は団信に加入することができません。そのため、収入合算者が亡くなった場合でもローン残債に変化はありません。これに対して、ペアローンでは団信に加入することができるため、残債を軽減することができます。そのため、万が一のリスクにそなえるためには有効な手段といえるでしょう。

ただし、どちらか一方に万が一のことがあった場合、残された債務者はローンの返済を続ける必要があるのも、ペアローンの特徴です。

異なる金利タイプや返済期間を選べる

ペアローンは原則として夫婦が同じ金融機関で住宅ローンを組む必要がありますが、同じプランを選ぶ必要はありません。借入金額や返済期間、金利タイプは個別に決めることができます。

もしローンを組むタイミングで金利の動向が読みにくい場合、夫は変動金利、妻は固定金利といった異なる金利タイプのローンを組むこともできます。これにより、金利の上昇リスクに対してより柔軟に対応することができます。

また、通常、住宅ローンの返済期間は、完済時の年齢が80歳未満と規定している金融機関が多くありますが、ペアローンでは返済期間をそれぞれ設定することができます。たとえば、夫婦で年齢差が大きく、どちらか一方が35年の返済期間を選べない場合でも、夫婦それぞれの借入期間で借り入れすることができます。

ペアローンのデメリットとは

メリットも多いペアローンですが、一方で注意しておかなければならないデメリットもあります。長い返済期間のトラブルにそなえ、事前に確認しておきましょう。

離婚時の返済リスク

住宅ローンを返済中に離婚することとなってしまった場合、ローンの残債がある物件について話し合いが必要となります。

夫婦が共同で持っているペアローンを解消する方法として、物件を売却して住宅ローンを完済する、またはペアローンを一本化してどちらかが住み続けるといった方法が挙げられます。

双方合意のうえ物件を売却することになった場合でも、物件の価格がローン残高を上回る場合は売却後に余った資金を財産分与することができます。ただし、ローン残高よりも売却費用が安くなる場合は、差額を自己資金で返済しなくてはなりません。場合によっては、税金がかかるケースもありますので、しっかり事前に調べましょう。

また、物件を売却せず、どちらかが住み続ける場合には、一方の持分を他方に譲渡することになるため、返済が残っているローンを一本化する必要性がありますが、借入中の金融機関で審査や手続きが必要になります。ただし、元々2人で支払っていたローンの返済額を一人で背負うのは負担が大きい可能性があります。

ローンを組む際に離婚の可能性について考えることは難しいですが、万が一離婚した場合、ペアローンはトラブルの原因になることもあるので注意しましょう。

どちらか一方の収入が減ると返済が難しくなる

ペアローンの返済期間中には、夫婦の収入が減ることがあるかもしれません。片方の収入が大幅に減少したり、片方が仕事を辞めたりすることになると、もう一方が2人分の返済を負担しなければなりません。また、退職などにより収入がなくなると、所得税もなくなるので、住宅ローン控除を受けることができなくなります。

どちらかが働けなくなると、返済計画が大きく崩れてしまう可能性があります。そのため、ペアローンを組む前に、万が一どちらかの収入がなくなっても返済を滞らせずに済むかどうか、シミュレーションをしておくことをおススメします。

どちらかが一方が亡くなってももう一方のローン返済は残る

ペアローンでは、夫婦両方が団信に加入することができますが、どちらかに万が一のことがあった場合、残された側はローンの返済義務を負い続けなければなりません。

一方、単独でのローンや収入合算の場合、団信に加入している債務者が亡くなった際、残債は全て保険で支払われます。

しかし、ペアローンにおける団信は、夫婦それぞれが組んだローンの残債のみを保障対象としています。そのため、夫が亡くなった場合でも、妻は返済義務を負い続けなければなりません。

ペアローンを組む際には、万が一どちらかが亡くなった場合でも、自分自身が返済額を支払っていけるかを事前に考えておくことも重要です。

贈与税が発生するケースがある

ペアローンで住宅を購入する際、住宅ローンの負担割合と登記している所有割合が異なると、贈与税が発生する可能性があります。

また、ペアローンを組んだあとに一方が働けなくなり、その間の返済をもう一方が負担する場合、贈与税が発生することがあります。贈与税は夫婦間でも適用され、年間110万円以上を贈与した場合は納税の義務が発生する可能性があります。

住宅ローンを代わりに請け負うことは贈与とみなされるので、どちらかの返済に不安がある場合は注意が必要です。

住宅ローンを代わりに請け負うことは贈与とみなされるので、どちらかの返済に不安がある場合は注意が必要です。

ペアローンがおススメなケースとは?

ここまでペアローンのメリット・デメリットについてご紹介してきました。では、ペアローンはどのようなケースの方におススメなのでしょうか。

共働きで、それぞれに安定した収入がある場合

ペアローンを利用する場合、双方が安定した収入を得られることが重要です。夫婦が安定した職業に就き、ローンの返済に不安がない場合は、ペアローンの利用がおススメです。

ペアローンを組むことで、単独でのローンよりも多額の融資を受けることができ、より高額な物件の購入が可能になります。特に、夫婦の収入が拮抗している場合は、ペアローンのメリットを最大限に活かせます。

しかし、収入に差がある場合や、将来的に収入が減る可能性がある場合は、将来の返済負担が厳しくなる可能性があるため、ペアローンよりも収入合算の方が適しているかもしれません。

まとめ

ペアローンには、世帯で借入できる金額がふえたり、住宅ローン控除がそれぞれ受けられたりなどのメリットがありますが、離婚や片方の収入が減るなど生活に変化があった場合、返済リスクが生じるというデメリットもあります。

住宅を購入する際には、自分たちの収入だけでなく、将来の計画なども考慮して、最適な住宅ローンを選びましょう。

\くわしくはこちら/

\くわしくはこちら/

執筆者:手塚 裕之(てづか ひろゆき)

監修者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

三菱UFJ銀行で住宅ローンをお申し込み

- 受付状況等により審査に日数がかかる場合があります

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年9月12日現在)