お知らせ

浮世絵版画企画展は、1/22(木)~5/24(日)にて「赤色MAGIC★―ミステリアス・カラー」を開催しています。

ハッとするほど鮮やかで、グッとくるほど魅惑的。スッと魔さえも祓いのけ、ドキッとさせる危険な香。この世に色は色々あれど、やっぱり要は赤い色。弁柄、茜、紅、丹、朱、緋、臙脂など多彩に表現される「赤」は、古来より「いのちの色」として私たち日本人の感性に寄り添い続けてきました。色彩文化が洗練された江戸時代、赤は神社や祭礼など信仰の色にとどまらず、衣服や化粧に使われる装いの色、病魔を退散させる祈りの色、そして浮世絵の印象を左右する驚嘆の色でもありました。

本展では燃え立つ紅葉、邪気を祓う赤い食べ物、隈取や赤姫など歌舞伎の赤色、江戸っ子の装いに彩を添えた粋色、さらには明治の浮世絵を象徴する赤い顔料など、日本に色濃く息づく赤色の物語を広重の作品とともに紐解きます。

柳は緑、花は紅。ようこそ、赤色が放つ魔法の世界へ。 ぜひ、この機会に貨幣・浮世絵ミュージアムへのご来館をお待ちしております。

催しの中止・延期・変更の可能性がありますので、ご理解お願い致します。

Instagramで発信しています。

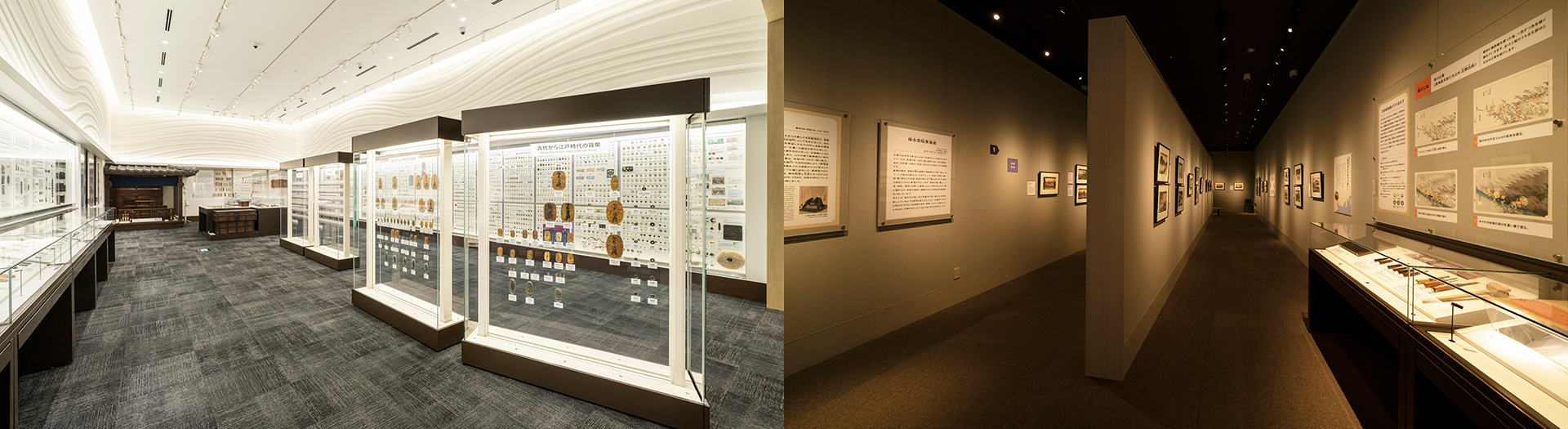

Permanent exhibition

常設展示

貨幣・浮世絵ミュージアムでは、常設展示として豊臣秀吉がつくらせた現存3枚の天正沢瀉(おもだか)大判や

現存が少ない江戸時代の藩札や版木など、時代の流れや関係資料とともに貴重なコレクションを紹介しています。

また、世界最古の古代中国の貝貨(ばいか)、古代ギリシャ・ローマの貨幣、

エジプトのクレオパトラ女王の肖像が描かれた銀貨やヤップ島の石貨(せっか)等、

世界の数々の貨幣をご覧いただけます。

Special content

歌川広重と東海道五拾三次

浮世絵展示室には、歌川広重の貴重な版画などの所蔵品を展示しています。

また、映像コーナーでは保永堂版「東海道五拾三次」をはじめ、広重の作品をわかりやすく紹介しています。

江戸時代の東海道は、江戸と上方(京)を結ぶ最も重要な街道でした。

広重は天保3年(1832)に幕府の一行とともに京へのぼり、その時の体験と印象をもとに描いたとされるのが保永堂版「東海道五拾三次」です。53の宿場に始点(日本橋)と終点(京都)を加えた55枚セットの作品で、東海道ブームの中、広重は一躍浮世絵界のスターになりました。

雪に暮れ、月を望み、花を愛でる・・・。当時の広重の想いを感じる風韻の旅へ出かけてみませんか。

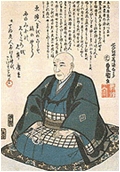

歌川広重について

絵師を志し、芸に生き抜く広重

歌川広重は、寛政9年(1797)、江戸八代洲河岸(やよすがし)の定火消(じょうびけし)屋敷内の同心・ 安藤源右衛門の家に生まれました。本名は重右衛門(じゅうえもん)、幼名を徳太郎といい、ちょうど喜多川歌麿や東洲斎写楽が活躍していた時期にあたります。

13歳の時、両親を相次いで失った広重は浮世絵師をめざすようになります。はじめ歌川豊国への入門を願いましたがかなわず、文化8年(1811)15歳の時、当時豊国と浮世絵画檀の双璧であった歌川豊広の門をくぐります。翌年には師匠の一字「広」に俗名の一字「重」を加えた「広重」の画号を与えられ、17歳の時には歌川広重として早くも画作を発表しています。

広重と印象派

19世紀後半のヨーロッパ印象派の画家たちにとって日本の浮世絵版画にみる単純明快な色調や大胆な俯瞰図法(ふかんずほう)や広がりのある画面構成は、強烈な印象を与えました。特に、ゴッホやモネは広重の影響を大きく受けており、版画の模写だけでなく自らの作品に広重の構図や作品が取り入れられています。