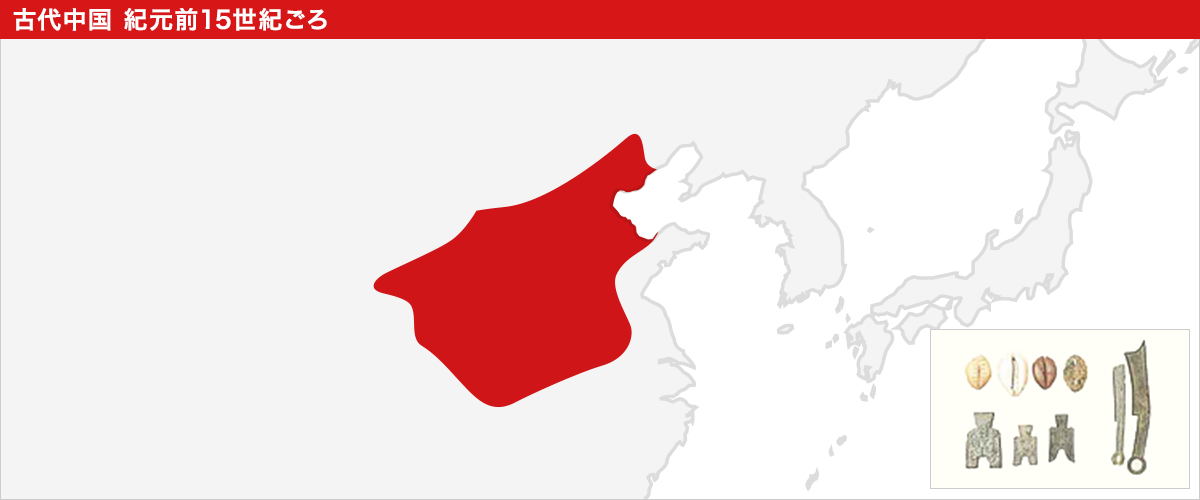

貨幣史年表 ~外国の貨幣~

-

貝貨

中国では既に殷(約3,000年前)から貝(宝貝)が貨幣として使われていました。

貨幣に関係が深い漢字は「ヘン」や「ツクリ」に貝のつくものが多くみられました。

貨、貸、買、財、資、貯・・・・・・ -

布貨

農具の「すき」や「くわ」の形をした青銅貨です。

刻まれている文字は後世の漢字と少し異なり、象形文字からやや進化した古代文字で国名、地名などが記されています。

形状で大別すると、「円肩方足布」「方肩方足布」などがあります。 -

刀貨

勝手用、細工用の刃物、武器としての刀からかたどられた小刀の形をした青銅貨です。

形状で大別すると、「方首刀」「反首刀」などがあります。

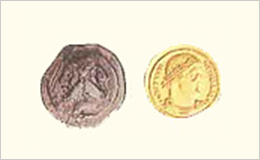

遠い昔、まだ経済文化が未発達の頃、人々は欲しいものを手に入れるために、物々交換(ぶつぶつこうかん)を行っていました。交換の仲だちをするものとして、生活必需品の米や布・塩などが物品貨幣(ぶっぴんかへい)の役割をはたしていました。技術の発展とともに、金属を材料として、物を煮たきする器や武器・農具などさまざまな物を造ることができるようになり、貨幣も金属で造られるようになりました。また、中国では、すでに殷の時代(今からおよそ3000年前)に貝が貨幣として使われており、このことは貨幣関係の文字に貨・財・寳・貯・買・購・賃・貴・販・貧・賠・償など、文字構成の一部分に貝の字がはいっていて、また現存する貝貨によってもそのことは実証されています。

それから、周の時代には、はじめて農具や刀など物の形をかたどった青銅貨(刀貨や布貨など)ができ、秦の時代になると、これが円形角穴となり、かさばらず貯蔵運搬に便利なお金となりました。

- 原貝貨

- 骨貨貝貨

- 銅製貝貨

- 石製貝貨

- 大尖足布

- 空首布

- 尖足布

- 円肩方足布

- 反首刀

- 円首刀

- 蟻鼻銭

- 宝六化

- 垣字銭

- 秦半両

- 唐の開元通宝

- 和同開珎(銀銭)

- マケドニアの銀貨<紀元前4世紀>

- ビシニアの銀貨<紀元前2世紀>

- サロニカの銀貨<紀元前4世紀>

- コリントの銀貨<紀元前4世紀>

- マケドニアの銀貨<紀元前4世紀>

- トラキアの金貨<紀元前4世紀>

- ミシアの銀貨<紀元前2世紀>

- セレウコス朝シリアの銀貨<紀元前2世紀>

- ターラス・カラブリアの銀貨<紀元前4世紀>

- プトレマイオス朝エジプトの金貨<紀元前3世紀>

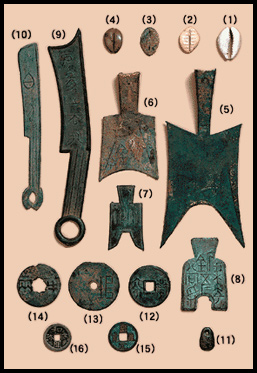

紀元前3世紀、イタリア半島中部に興った小都市ローマ。神々を表したものをはじめ、帝政時代になると、歴代の皇帝は、自分の肖像を入れた貨幣をつくりました。

3世紀~7世紀。シルクロードを通って日本の古代文化のデザインにも影響を与えています。

15世紀~17世紀にかけて、航海技術の進歩などにより、スペインやポルトガルなどのヨーロッパ諸国はアジアやアフリカ・アメリカへと進出し、植民地化を進めました。大航海時代です。イタリア・ジェノバ生まれと言われるコロンブスのアメリカ大陸発見につながる航海を支援したのはスペインのイザベラ女王でした。

エリザベスⅠ世の時代、当時大国といわれたスペインと戦い、1588年、イギリスの艦隊が無敵を誇ったスペイン艦隊を破り、制海権を握ることとなり、世界の海上輸送の主役に躍り出ました。その後の大英帝国といわれた繁栄の基礎はエリザベスⅠ世の時に築かれたと言えるでしょう。

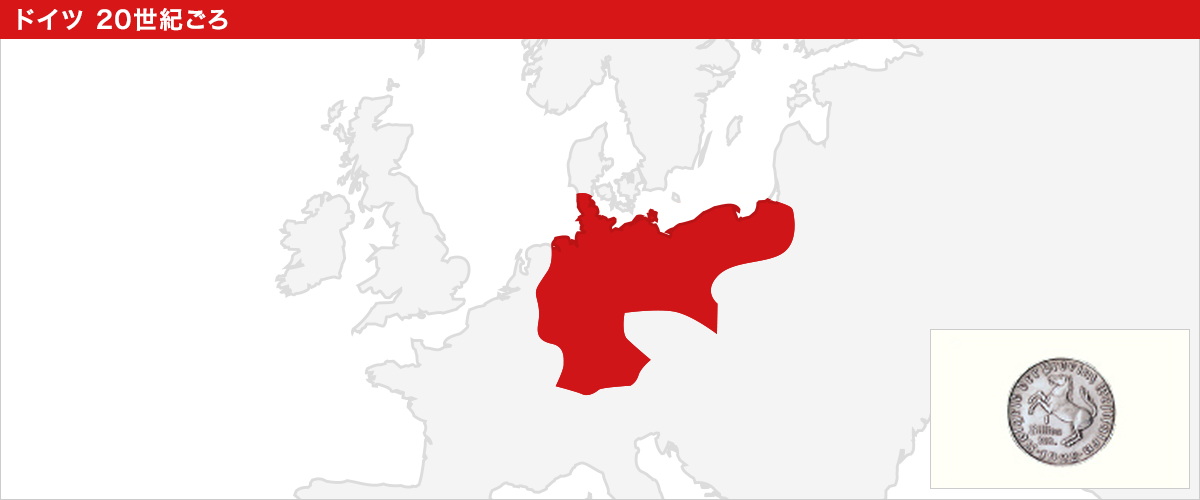

第一次世界大戦に敗れたドイツは戦勝国に莫大な賠償金を支払うこととなり、国内経済は疲弊し、物価の高騰を招きました。超インフレの頃発行された1兆マルク硬貨です。これまで発行された世界最高額面の硬貨です。