退職したらやることとその順番は?必要な書類や5つの手続きをくわしく解説!

- 2021年1月15日

- 2025年4月23日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

会社を退職するときに必要な書類を知りたい方

会社を退職するときに必要な書類を知りたい方

-

退職後にやるべき手続きの順番がわからない方

退職後にやるべき手続きの順番がわからない方

今後のキャリアアップや希望するライフスタイルを手に入れるために、転職を考えている方もいるでしょう。

この記事では、失業保険や年金、健康保険の切り替えなど、会社を退職したときに必要な手続きについて、手続きの順番と方法をわかりやすく解説します。

目次

退職したらやるべき手続きと退職時にもらう書類

会社を退職したときには、自分で行わなければいけない手続きがあります。

また、退職時に会社から受け取る書類もあり、それらは退職後の手続きに必要なものばかりです。

また、退職時に会社から受け取る書類もあり、それらは退職後の手続きに必要なものばかりです。

ここでは、退職後に必要な手続きについて順を追って解説するとともに、退職時に会社から受け取る書類についてもご紹介します。

退職後にやるべき手続きフロー

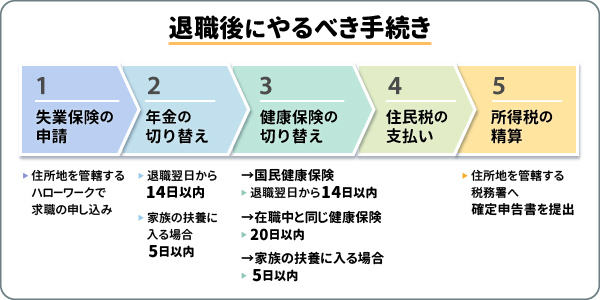

退職後にやるべき手続きは5つあります。以下の順番で手続きを進めると良いでしょう。

<退職後にやるべき手続き>

| 手続きの順番 | 内容 |

|---|---|

| ①失業保険の申請 | 申請期間は退職日の翌日から1年間だが、求職活動もかねるので、退職したらすぐに申請 申請先:住所地を管轄するハローワーク |

| ②年金の切り替え | 退職後、すぐに再就職しないときは住所地の役所で国民年金の種別を切り替える 期限:退職日の翌日から14日以内 ただし、会社員である親族の扶養に入る場合は、退職してから5日以内に手続きをする |

| ③健康保険の切り替え | すぐに再就職しないときは、健康保険の切り替えが必要 国民健康保険は退職後の翌日から14日以内に住所地の役所で手続きをする 在職中と同じ健康保険に引き続き加入するときは、退職日の翌日から20日以内に手続きをする 会社員である親族の扶養に入る場合は、退職してから5日以内に手続きをする |

| ④住民税の支払い | 再就職をしない場合、役所から送られてくる納付書を使って支払う |

| ⑤所得税の精算 | 退職した年の年末までに再就職をしないときは、確定申告をして所得税を精算する 確定申告書の提出先:住所地を管轄する税務署 |

退職時にもらう書類

退職時に会社から受け取る書類は以下の5つです。どれも退職後の手続きに必要な書類なので大切に保管しておきましょう。

| 書類の名称 | 内容 |

|---|---|

| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の加入者だったことを証明する書類 再就職先へ提出する |

| 健康保険資格喪失証明書 | 加入していた健康保険の資格を喪失したことを証明する書類 国民健康保険の加入手続きに必要 |

| 年金手帳 | 基礎年金番号や国民年金・厚生年金の加入状況を記載したもの 入社時に会社へ預けていた場合は返却される |

| 雇用保険被保険者離職票 | 失業保険を申請するときに必要な書類 退職後、会社から送付されてくる ただし、失業保険を受給しないため雇用保険被保険者離職票が必要ないときは、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取る |

| 源泉徴収票 | 給与収入や源泉徴収税額などが記載された書類 確定申告や再就職先での年末調整に必要 |

年金手帳は令和4年4月に廃止されており、それ以降に国民年金の加入者になった人には「基礎年金番号通知書」が送付されています。

ただし、すでに年金手帳を受け取っている人には基礎年金番号通知書は送付されないため、年金手帳は大切に保管しておきましょう。

また、会社を退職したことを証明する書類として「退職証明書」があります。再就職先から提出を求められる場合は発行してもらいましょう。これは国民年金や国民健康保険に切り替える際、退職を証明する書類として利用できるので、必要であれば入手しておくと良いでしょう。

【退職手続き】①失業保険の申請方法

失業保険は正式名称を「基本手当」といい、雇用保険に加入していた人が離職したときに、失業中の生活を心配せずに求職活動をして、1日でも早く再就職できるよう支援するために支給されるものです。

失業保険には以下のような受給要件があります。

- ハローワークで求職の申し込みをして、就職する意思と能力はあるが、失業の状態にあること

- 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上あること

ただし、会社の倒産や解雇など特定の理由で退職した場合、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば受給可能です。

受給要件を満たすときは、最初に失業保険の手続きをしましょう。

すぐに転職する場合

会社を退職後、すぐに再就職が決まっている場合、ハローワークで求職の申し込みをする必要がないため、失業保険は受給できません。

転職先が決まっていない場合

会社を退職後、転職先が決まっていない場合、受給要件を満たせば失業保険を受給できます。

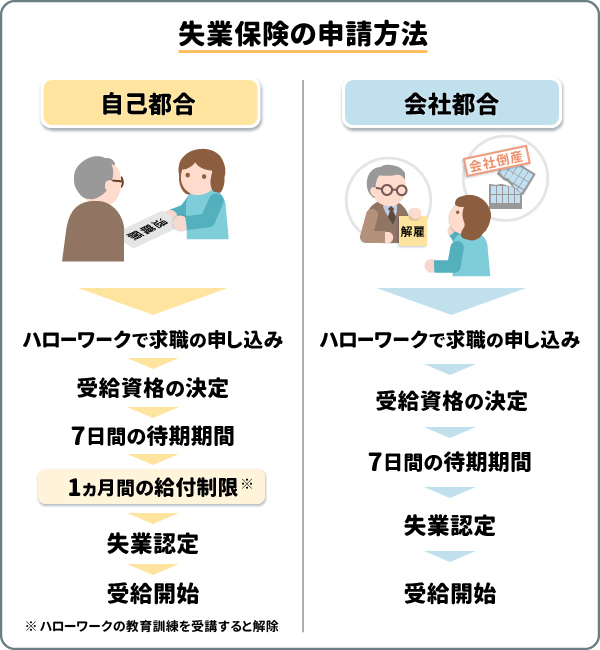

ただし、退職理由が「自己都合」と「会社都合」によって受給が始まる時期が異なります。

会社都合の場合

会社の倒産や解雇などの理由で退職せざるを得ないときは「会社都合の退職」とみなされます。

通常、ハローワークで求職の申し込みをして受給資格の決定後、7日間の待期期間があります。

会社都合の場合、待期期間の終了後、失業の認定を受ければ受給が始まります。

自己都合の場合

個人的な理由や家庭の事情など自分の意思で退職するときは「自己都合の退職」になります。

自己都合による退職の場合、求職の申し込みをして受給資格の決定後に7日間の待期期間を経たあと、さらに1ヵ月間の給付制限があります(令和7年4月から自己都合退職の給付制限が2ヵ月から1ヵ月に短縮されました)。

給付制限の終了後、失業の認定を受ければ受給が始まります。

ただし、ハローワークの教育訓練を受講すると、1ヵ月間の給付制限は解除されます。

失業保険の申請方法

会社を退職後、すぐにハローワークへ出向き、求職の申し込みをします。

その際、雇用保険被保険者離職票とマイナンバーを確認できる書類、身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、指定サイズの写真2枚(マイナンバーカードがあれば不要)、本人名義の預金通帳かキャッシュカードが必要です。

受給要件を満たしていることが確認され、受給資格の決定を受けたら、次は指定された日の雇用保険受給者初回説明会に出席します。

その後、1回目の失業認定日にハローワークへ出向き、失業が認定されると初回の基本手当を受給できます。

2回目以降の失業の認定は4週間に1回行われますが、次の認定日までに、原則2回以上の求職活動が必要です。

【退職手続き】②年金の切り替え

日本では20歳から60歳未満のすべての人が国民年金に加入しますが、国民年金には働き方などによる3つの種別があります。

- 第1号被保険者:自営業者、個人事業主、フリーランス、学生、無職

- 第2号被保険者:会社員、公務員

- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

会社員として在職中は第2号被保険者でしたが、退職後の種別がどうなるか(第1号被保険者もしくは第3号被保険者に変更)によって手続きが変わります。

すぐに転職する場合

退職日と同じ月に転職する場合、あるいは月末に退職して翌月すぐに再就職する場合、国民年金の種別は引き続き第2号被保険者で年金は厚生年金のままなので、年金の切り替えは必要ありません。

すぐに転職しない場合

いずれは再就職するつもりでもしばらくは働かない場合、あるいは個人事業主やフリーランスになる場合、会社員の夫や妻の扶養に入る場合など、退職後の身の振り方によって国民年金の種別を切り替える必要があります。

第1号被保険者:自営業者、個人事業主、フリーランス、学生、無職になる場合

退職後、しばらく無職になる場合、あるいは個人事業主やフリーランスになる場合など、会社員として働かないとき、あるいは第2号被保険者の被扶養者にならないときは、国民年金の種別を第1号被保険者に切り替えます。

年金を切り替える手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住所地の役所の年金担当窓口で行います。手続きは郵送でも可能です。

手続きをする際、マイナンバーを確認できる書類、年金手帳・基礎年金番号通知書、退職日を確認できる書類(離職票、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書など)が必要です。

第3号被保険者:第2号被保険者の夫または妻の扶養に入る(被扶養配偶者)

20歳以上60歳未満の人で、退職後に第2号被保険者の夫や妻の扶養に入る場合、国民年金の種別は第3号被保険者となるため、年金の切り替えが必要です。

ただし、第3号被保険者になるには、日本国内に住み、第2号被保険者に生計を維持され、原則として年収130万円未満でかつ配偶者の年収の2分の1未満という要件を満たす必要があるので確認しましょう。

第3号被保険者の切り替え手続きは、退職してから5日以内に第2号被保険者の勤務先で行います。

【退職手続き】③健康保険の切り替え

会社を退職後は健康保険も変更になるので、前の会社で使っていた健康保険証は返却します。

そして、新たに加入する健康保険への切り替え手続きが必要です。

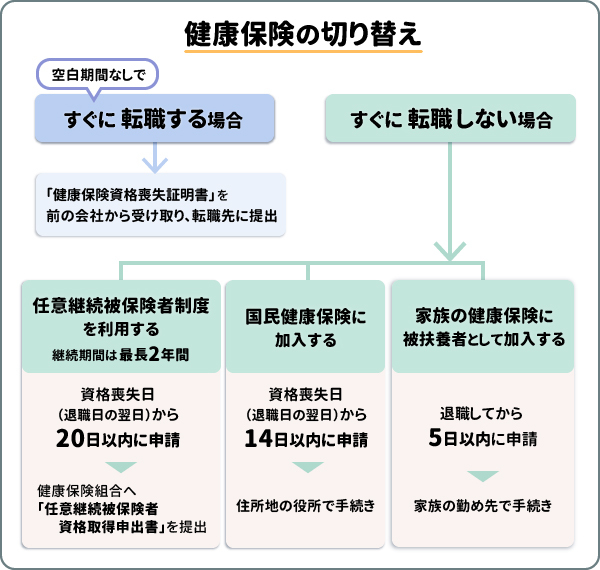

すぐに転職する場合

退職後すぐに転職する場合、新たに転職先の健康保険に加入します。

その際の手続きは、転職先に前の会社からもらった健康保険資格喪失証明書を提出するだけです。

すぐに転職しない場合

退職後、すぐに転職しない場合に加入する健康保険には3つの選択肢があります。

- 任意継続被保険者制度を利用する

- 国民健康保険に加入する

- 家族の健康保険に被扶養者として加入する

また、転職が決まっていても入社までに期間が空くときは、上記の選択肢から加入先を選ぶ必要があります。

どの健康保険を選択するかで手続きが異なります。では、それぞれの手続き方法を見ていきましょう。

任意継続被保険者制度を利用する

会社を退職したときに要件を満たしていれば、それまで加入していた健康保険に最長2年間継続して加入することができます。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者になるための要件は以下のとおりです。

- 資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること

- 資格喪失日から20日以内に申請すること

任意継続被保険者になれる期間は、最長2年間です。

任意継続被保険者になるときは、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健康保険組合へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましょう。

国民健康保険に切り替える

退職後、すぐに転職しないときや個人事業主になるとき、あるいは家族が加入する健康保険の被扶養者にならないときは、国民健康保険に切り替えましょう。

国民健康保険に切り替えるときは、退職日の翌日から14日以内に住所地の役所で手続きしましょう。その際、健康保険資格喪失証明書、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)やマイナンバーを確認できる書類を持参します。また郵送での手続きも可能です。

家族の健康保険に被扶養者として加入する

家族が企業の健康保険に加入している場合、要件を満たせば被扶養者として加入することができます。

被扶養者になる要件は原則以下のとおりです。

- 被保険者に生計を維持されており、年収130万円未満であること

- 被保険者の年収の2分の1未満であること

要件を満たしているときは、退職してから5日以内に家族の勤め先で手続きしてもらいましょう。

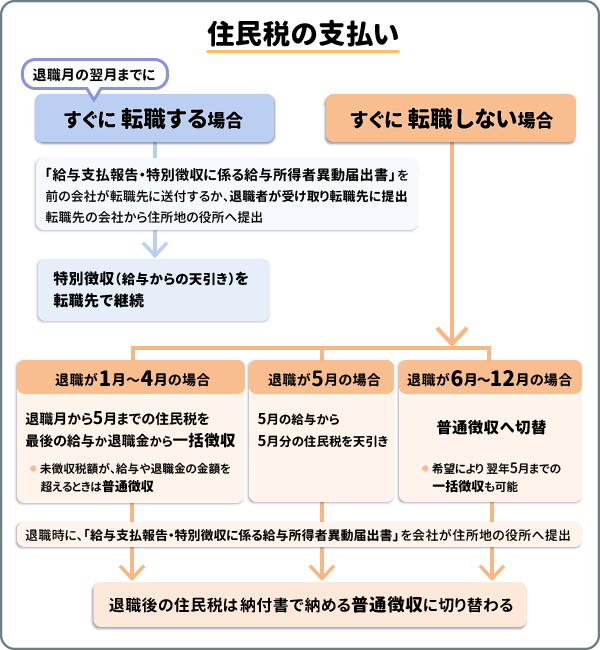

【退職手続き】④住民税の支払い⑤所得税の精算(確定申告)

ここでは、退職したときの住民税の支払いと所得税の精算について解説します。

住民税には2とおりの納め方があります。

- 勤務先が納税者に代わり給与天引きで納める方法

- 市区町村から送られてくる納付書を使って自分で納める方法

また、特別徴収には退職時ならではの納税方法があります。

- 退職前の最後の給与や退職金から住民税をまとめて天引きする方法

今年納める住民税は、前年1月~12月の所得をもとに計算します。こうして決まった納税額を今年の6月~翌年5月で12回に分けて納めます。

在職中は特別徴収で住民税を納めていましたが、会社を退職後は転職の有無によって納め方が変わるので確認しておきましょう。

【住民税】すぐに転職する場合

退職月の翌月には転職する場合、住民税は継続して特別徴収によって納めることになります。

すぐに転職するときは、退職する会社から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を入手しましょう。この書類を転職先に提出すれば、引き続き特別徴収で住民税を納めることができます。

【住民税】すぐに転職しない場合

すぐに転職しない場合、退職する月によって住民税の納め方が変わります。

1月から4月に退職する場合

1月から4月に退職する場合、特別徴収ができない未納の住民税(未徴収税額)が発生するときは、地方税法第321条の5第2項により、5月31日までに支払う給与や退職金などから一括徴収することが義務付けられています。

そのため、1月から4月に退職するときは、原則として退職月から5月分までの住民税が最後の給与もしくは退職金から一括徴収されます。

ただし、未徴収税額が給与や退職金の金額を超えるときは、普通徴収に切り替わります。

また、退職するときは会社が住所地の役所へ「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下、異動届)」を提出するので、6月分からの住民税は役所から届いた納付書で納める普通徴収へ切り替わります。

5月に退職する場合

5月に退職する場合、5月の給与から5月に納めるべき住民税が給与天引きされるので、未徴収税額は発生しません。よって5月の最終給与からは1ヵ月分のみの住民税が天引きされます。

6月分からの住民税は、会社が住所地の役所に異動届を提出するので、普通徴収へ切り替わります。

6月から12月に退職する場合

6月から12月に退職する場合、会社が住所地の役所に異動届出書を提出することにより、退職後の住民税は普通徴収に切り替わります。

ただし、退職者が希望すれば一括徴収も可能です。

【所得税】年内に再就職しない場合

退職した年と同じ年に再就職をすると、再就職先で年末調整をするので、そのときに所得税の精算が行われます。

しかし、退職した年に再就職しない場合は年末調整ができないので、自分で確定申告をして所得税の精算をする必要があります。

確定申告は、1月から12月の1年間に生じた所得と所得税額を申告する手続きです。

給与所得で天引きされていた所得税よりも、本来納めるべき所得税が少ないときは、確定申告をすることで所得税の還付(税金が戻ってくること)を受けられます。

確定申告期間は、原則として所得を得た翌年の2月16日から3月15日です。ただし、初日と最終日が土日になるときは、その翌営業日に変わります。

退職後、再就職していない場合、所得税を納め過ぎている可能性があるので、確定申告をして還付を受けましょう。還付を受けるときは、1月1日からでも申告が可能です。

確定申告書の提出先は住所地を管轄する税務署ですが、マイナンバーカードがあればe-Taxが利用できるので、家にいながら申告できます。

確定申告では、退職した会社から受け取った源泉徴収票を使うので、大切に保管しておきましょう。

再就職時の手続きに必要な書類

再就職をするときは、新しい会社に提出する書類があるので確認しておきましょう。提出書類のなかには、退職した会社から受け取ったものもあれば、新たに自分で準備するものもあります。

ここでは再就職先での手続きで必要になる書類をご紹介します。

前職の会社で受け取った書類

退職した会社から受け取った書類のうち、以下のものは再就職先での手続きに必要です。

- 雇用保険被保険者証

- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)

- 源泉徴収票

また以下の書類は、再就職先で提出を求められたときに用意します。

- 退職証明書

自分で準備する書類

新たに自分で準備する書類は、以下のとおりです。

- マイナンバーが確認できる書類

(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど)

また、以下の書類は再就職先で提出を求められた場合に準備します。

- 健康診断書

- 住民票

- 免許や資格の証明書 など

退職時に受け取った書類のなかには再就職で必要な書類も含まれているので、大切に保管しておきましょう。

FPから退職金についてアドバイス

会社を退職するとき、退職金を受け取れる場合があります。

ただ、受け取った退職金は確定申告しなければいけないのかどうか悩む人もいるでしょう。

そこで、ここでは退職金に関する手続きのほか、退職者からよく聞かれるお悩みをピックアップしてみました。

退職所得の受給に関する申告書を忘れず提出しよう

退職金を受け取ることで生じる退職所得は「分離課税」です。そのため、原則として他の所得とは別に所得税額を計算して、確定申告をする必要があります。

ただ、退職金を受け取る前に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば、退職所得に応じた所得税や復興特別所得税、住民税が源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。

しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金の額面から一律20.42%で所得税が課税されてしまいます。そうなると自分で確定申告をして精算しなければならなくなります。

本来納めるべき税金が源泉徴収され、確定申告をしなくてもよくなるので、退職するときは勤務先で忘れずに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しましょう。

確定申告に関するお悩みの解決方法

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していれば、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、場合によっては確定申告が必要になるときもあります。

医療費控除などの所得控除を受けるとき確定申告は必要?

退職するときに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していても、所得控除を受けるときは確定申告が必要な場合があります。

退職した年に再就職したときは、再就職先で年末調整を受けられるので、生命保険控除や地震保険料控除などの所得控除は手続きしてもらえます。

しかし、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除(ワンストップ特例制度を利用しない場合)、雑損控除は会社員でも確定申告が必要な所得控除です。これらを受けたいときは、再就職先で年末調整をしていても確定申告をしましょう。

また、退職後に再就職をしない場合、年末調整を受けられないので、医療費控除のほか生命保険料控除などの所得控除を受けるには確定申告が必要になります。

前の勤務先で申告書を未提出のときはどうすればいい?

退職した会社から退職金を受け取ったが、事前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金の額面から一律20.42%で所得税が課税されています。

本来、退職金には退職所得控除が適用されるので、納める税金は軽減されます。

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないときは、確定申告で本来納める税額になるよう精算しましょう。

再就職先での年末調整で前職の源泉徴収票を未提出のときはどうすればいい?

退職した年に再就職する場合、再就職先へ前の勤務先で受け取った源泉徴収票を提出します。

前職の源泉徴収票を提出することで、年末調整によって所得税の精算が行われます。

しかし、源泉徴収票を紛失したり、受け取っていなかったりする場合、前の勤務先で納めた所得税額を確認できないため、年末調整ができなくなってしまいます。

このような場合、源泉徴収票を紛失したのであれば、前の勤務先で再発行をお願いしましょう。

また、前の勤務先にお願いをしても源泉徴収票を発行してもらえないときは、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して源泉徴収票を入手する方法があります。

この届出書を提出すると、税務署から前の勤務先へ源泉徴収票を発行するよう行政指導が実施されます。

また、源泉徴収票が年末調整の期限に間に合わないときは、自分で確定申告をする必要があります。その際も前職の源泉徴収票が必要になるため入手しておきましょう。

まとめ

会社を退職したとき、すぐに転職するときは再就職先へ提出する書類を準備するだけで、特に手続きはありません。

しかし、退職後すぐに転職しないときは、失業保険の受給手続きや、年金と健康保険の切り替え手続きが必要です。特に、国民年金と国民健康保険に切り替えるときは、退職日の翌日から14日以内に手続きする必要があるため、忘れないようにしましょう。

また退職した年に再就職しないときは、所得税の精算のため確定申告が必要になります。

会社を退職するときにさまざまな書類を受け取りますが、受け取る書類は失業保険の受給や年金・健康保険の切り替え、再就職に必要なものばかりです。受け取った書類は失くさず大切に保管しておきましょう。

執筆者:前佛 朋子(ぜんぶつ ともこ)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年4月23日現在)

(2025年4月23日現在)