【株式投資の始め方】初心者にもわかりやすくメリット・デメリットを解説!

金融商品にはさまざまな種類がありますが、その代表格ともいえるのが「株式」です。株式投資は売買差益や配当によって利益を得られる可能性がある一方、元本保証がないことから損失が発生する可能性があることも理解しておかなければなりません。

この記事では、株式投資のメリット・デメリットや始め方、銘柄選びのコツについて初心者にもわかりやすく解説します。

株式投資とは、企業が発行する株式を通じて、その企業に直接投資することです。

企業は資金調達の一環として株式を発行し、投資家から資金を募ります。株式を購入した投資家は「株主」となり、株主総会に参加して票を入れられたり、配当金・株主優待を受けられたりする場合があります。

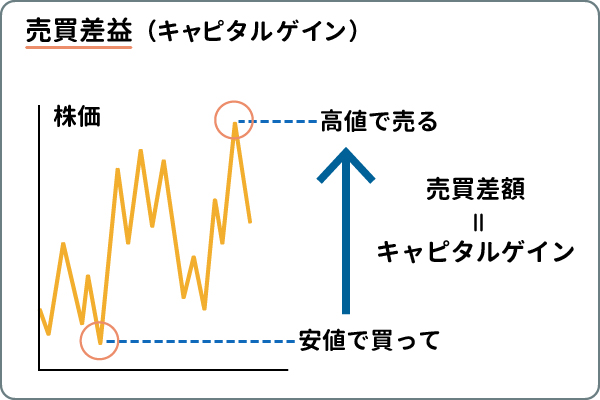

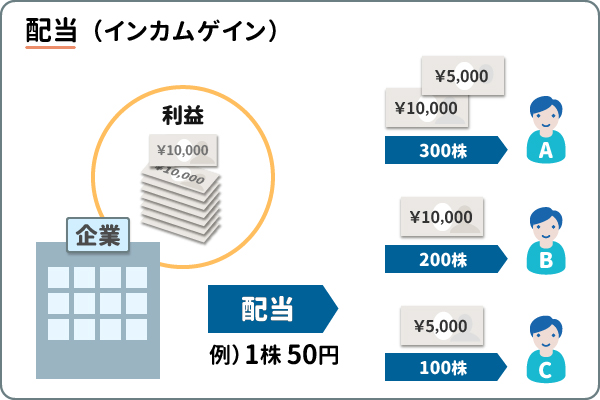

株式投資で得られる利益には、主に「売買差益(キャピタルゲイン)」、「配当(インカムゲイン)」、「株主優待」の3種類があります。それぞれどのような利益なのか、くわしく学んでいきましょう。

売買差益(キャピタルゲイン)とは、株式を「購入時よりも高い価格で売る」ことによって発生する利益です。

たとえば、株価100円のときに買った株式を120円で売却すると、税引前20円分の値上がりがキャピタルゲインとなります。

株価は市場の需要と供給によって決められ、企業の業績や将来性、経済・景気動向などによって日々変動しています。そのため、キャピタルゲインを得るには、売買を行うタイミングをよく見極めることが大切です。

企業のなかには、事業活動によって得られた利益の一部を配当金として株主へ還元する例があります。この配当金で得られる利益を「インカムゲイン」と呼びます。

配当によるインカムゲインは、売買を行わなくても利益を得られることから、「投資の楽しみ」として考える投資家も少なくありません。

ただし、配当金の金額や頻度は企業によって異なり、なかには配当を実施しない企業もあります。

株主優待とは、企業が株主に対して商品やサービスなどの提供を行うことです。

優待内容は、自社製品や自社サービスの割引券を提供するところもあれば、図書カード、お米などを提供するところもあり、その内容はさまざまです。なかには、株主限定の製品をプレゼントする企業もあり、株主優待を目的としている投資家も多くいます。

株主優待はすべての企業で行われているわけではなく、優待制度がある企業を選ぶ必要があります。また、実施をしていても保有株数や保有期間など条件を満たす必要があります。

しかし、株主優待は企業の判断によって行われるため、優待内容の変更や廃止が実施されることもあります。

株式投資を始める際は、そのメリット・デメリットをよく理解しておくことが大切です。

株式投資のメリットとして、主に次の3点が挙げられます。

- 売買差益や配当が副収入として捉えられる

- 株式優待で割引券や自社商品を使って節約

- 投資した会社の経営に対して議決権を得られる

株式投資で得られる売買差益や配当金は、副収入として捉えることができます。なかには、「テンバガー(Ten Bagger)」といって株価が10倍に大化けする銘柄もあり、大きな利益が得られるケースも見られます。

ただし、株価は日々変動するため、損失を負うリスクについても考慮しなければなりません。リスクとリターンは比例関係にあり、高いリターンが期待できるものはリスクも高くなる傾向にあります。

株式投資のリスクについては後述していきますので、そちらも併せて参考にしてください。

株主優待では、自社サービスの割引券や自社製品を提供する企業が多く見られます。

たとえば、洗剤などの日用品やお米などの食品を提供している銘柄を選べば、家計の節約につながる期待があります。

その他にも化粧品や飲食店の割引券、スーパーの買い物券など、株主優待にはさまざまな種類がありますので、自分に合った銘柄を探すのも楽しみのひとつです。

株式を購入して株主になると、株主総会に参加して決議に投票できる「議決権」を得られます。一般的に、議決権は1単元株に対し1つの議決権が与えられるため、保有株数が多いほど経営に深く関わることが可能となります。

株主総会では、今後の経営戦略や役員の選任・解任など重要な事項を決定しますので、株主として参加できることは株式投資ならではのメリットです。

さまざまなメリットが挙げられる株式投資ですが、一方で次のようなデメリットも存在します。

- まとまった投資資金が必要となる場合がある

- 元本が保証されないため損失が発生する可能性

- 情報収集の手間と下落時の心理的ストレス

日本の株式は「単元株制度」が導入されており、100株ごと売買する仕組みが取り入れられています。

そのため、1株あたりの株価が高い銘柄は、1単元を購入するのにまとまった資金が必要となることもあります。もし複数の銘柄に分散投資するとなると、必要な資金はさらに多くなってしまいます。

ただし、証券会社によっては「ミニ株」と呼ばれる、「単元未満株」を取り扱っているところもあり、1株から購入することが可能です。外国株式も1株から購入できますので、「いきなりまとまった資金を投資するのは怖い」という場合は、少額から投資できる方法を取り入れてみると良いでしょう。

また、ポイント投資なら買い物でたまったポイントを利用して、証券口座を開設しなくても、株式を購入することができます。現金が減ることはないため、投資初心者でも始めやすく、気軽に投資体験ができます。

株式投資には元本保証がありません。株価は企業の業績や経済動向、政治情勢などさまざまな要因で変動しており、その内容によっては株価が下落してしまうケースも多くあります。

もし、株式を購入したときの価格よりも低い価格で売却すると、投資した元本よりも少ない資金が手元に戻ることとなります。

「必ず利益が得られる」という銘柄はないため、株式投資を始めるときは元本割れのリスクをよく理解しておくことが大切です。

株式投資は、株式を購入して終わりではありません。日々変動する資産の状況をきちんと把握するためには、投資した企業・業界の動向や経済情勢などについて自ら情報収集する必要があります。

ルーティン化できればそれほど手間がかかることではありませんが、株式投資を始めたばかりの頃は「たくさんの情報があってわからない」と悩むこともあるかもしれません。

また、長く株式投資に取り組んでいると、下落を経験するタイミングがやってきます。株式投資を始めるときにリスクについて理解していても、いざ株価が下落するのを見ると「このまま投資していても大丈夫なのだろうか」と不安を感じるものです。

市場の変動もいずれ慣れてくるものですが、初心者のうちは心理的なストレスになってしまうこともあるでしょう。自身が楽しみながら取り組める金額の範囲内で株式投資を行うことも、ポイントのひとつです。

株式投資は、次の4つのステップによって始められます。

-

証券口座を開設

-

証券口座へ入金

-

株式の選択と購入

-

株式の売却

まずは、証券会社にて口座開設を行います。証券会社には、主に実店舗を構える「対面証券」と、オンラインで売買を行う「ネット証券」の2種類があります。

対面証券は担当者に直接相談ができるメリットがありますが、ネット証券に比べると手数料が割高に設定されている傾向があります。一方、ネット証券は手軽にオンラインで売買できるものの、銘柄選定や取引のタイミングを自分で決めなければなりません。

対面証券とネット証券の違いを理解したうえで、どちらが自分に合っているか考えてみましょう。

証券口座を開設時には、マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知書と本人確認書類が必要です。

口座開設日数は、申し込み方法によって異なります。MUFGネット証券「三菱UFJ eスマート証券」の場合、スマートフォンからのお申し込みは、マイナンバーカード読み取りで最短2営業日、自撮りと書類撮影で最短3営業日で開設され、完了メールは翌営業日以降に送信されます。Web申し込みの場合、「口座開設のご通知」を約4営業日目に簡易書留で発送します。

証券口座が開設できたら、投資する資金を入金します。入金方法は証券会社によってさまざまですが、一般的な振り込みや振替のほか、事前に自動引き落とし設定(リアルタイム口座振替)ができる場合もあります。

入金方法によって手数料が発生する場合がありますので、なるべく低コストかつ便利な入金方法を利用しましょう。

入金が反映されたら、いよいよ株式を購入します。株式の購入には、主に「指値注文」と「成行注文」の2種類があります。自分の投資意向に応じて、注文方法を選んで発注しましょう。

指値注文とは、売買する株価を指定する注文方法です。たとえば、「A社の株価を1,000円で100株購入する」と指定しておくと、その水準に達したときに注文が約定されます。

指値注文は自分の希望する株価で購入できるため、「想定よりも高い価格で約定してしまった」という失敗がありません。しかし、指値の水準に到達しなければ株式を購入できない点に注意が必要です。

成行注文とは、売買する株価を指定せずに発注を出す方法です。成行注文では、そのとき市場に出ている「売りたい」、「買いたい」という注文同士をマッチングさせるため、すぐに注文が成立するメリットがあります。

しかし、市場の状況によっては高値で約定してしまうことがあるため、値動きが激しい株式や取引量が少ない株式を購入するときは注意が必要です。

株式投資では、「株価が上がったので利益確定したい」、「資金が必要になったので一部現金化したい」というときに売却することが可能です。

売却時も購入時と同じように、「指値注文」と「成行注文」の2種類の注文方法がありますので、市場の動向や自分の意向に合わせて注文方法を選びましょう。

また、株式は売却後すぐに現金化できるわけではありません。口座に資金が入金されるのは、約定日を含めて3営業日目です。資金が必要となる予定がある場合は、余裕を持って売却手続きを行いましょう。

株式市場には多くの企業が上場しており、「どの銘柄に投資すれば良いのかわからない」と悩むことも少なくありません。ここからは、株式投資の銘柄選定のコツを紹介していきます。

株式投資で銘柄選定を行うときに必ず確認しておきたいのが、企業の経営指標です。

上場企業は、投資家が適切な判断を下せるように、決算内容や重要な事項をホームページなどで公開しています。企業の経営指標は株価に反映される大きな要因ですので、企業の収益力を判断するひとつの材料としてチェックしましょう。

株式投資では、企業の今後の見通しについてもよく考える必要があります。今現在利益を出している企業でも、将来的な成長が見込めなければ、いずれ株価が下落する可能性が高いためです。

将来性の有無を判断することは容易ではありませんが、日頃からニュースに関心を持ち、「これからの社会でどのような商品・サービスが必要とされるか」を考える習慣をつけておくと良いでしょう。

「すぐに利益を得られそうな銘柄はないか」と探すのではなく、「長期的に成長しそうな企業か」、「長年応援できる企業か」を判断軸として、投資先を選定しましょう。

たとえば、長く愛用している商品・サービスがある場合は、その企業の株式を購入するのもひとつの方法です。

「投資の楽しみを作りたい」という人は、株主優待や配当金を受け取れる銘柄に絞って選定する方法もあります。

株主優待ひとつを取っても、その内容はさまざまです。「日常生活で使えるものを受け取りたい」、「よく利用するスーパーで使える割引券が欲しい」など、目的によって銘柄を探すのも良いでしょう。

ただし、株主優待や配当は企業の判断によって実施されているため、内容の変更や廃止となる可能性があることは留意しておきましょう。

株式投資は、売買差益や配当金で利益を得られたり、優待を受け取れたりするメリットがあり、金融商品の代表格としても知られています。ただし、元本保証ではない点や日々株価が変動するリスクは十分理解しておかなければなりません。

また、株式はNISAの対象にもなっており、投資で得られた利益を非課税で受け取ることも可能です。なかには、少額から投資する方法もありますので、まずは少額投資から始めてみるのはいかがでしょうか。

執筆者:椿 慧理(つばき えり)

執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

MUFGグループのネット証券「三菱UFJ eスマート証券」

三菱UFJ eスマート証券はMUFGのネット証券会社です。株主優待や新規公開株(IPO)など、充実したラインアップをネット証券ならではのおトクな手数料でお取引いただけます。くわしくは三菱UFJ eスマート証券のページをご覧ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

当行は、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券を委託金融商品取引業者として金融商品仲介を行なっています。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介と、三菱UFJ eスマート証券の金融商品仲介とでは、それぞれ取扱商品・サービスが異なりますので、ご確認のうえ口座開設を希望する委託金融商品取引業者をお選びください。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。

- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。

- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。

- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。

- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。

- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。

- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。

- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。

- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。

- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。

- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。

- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。

- NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。

- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。

- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。

- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。

- つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。

- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。

金融商品仲介を行う登録金融機関 株式会社 三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJ eスマート証券株式会社

金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第61号

銀行代理業許可 関東財務局長(銀代)第8号

電子決済等代行業者登録 関東財務局長(電代)第18号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

株式会社 三菱UFJ銀行

(2026年1月29日現在)