関税とは何?誰が払う?仕組みや種類、日本経済への影響などカンタンにわかりやすく解説!

- 2025年10月21日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

関税とは何かをカンタンに知りたい方

関税とは何かをカンタンに知りたい方

-

私たちの暮らしへの影響が気になる方

私たちの暮らしへの影響が気になる方

ニュースなどでよく耳にする「関税」ですが、これはどのようなものなのでしょうか?

このコラムでは、関税の仕組みや目的、種類に加え、日本経済や私たちの暮らしに与える影響をわかりやすく解説します。

目次

関税とは

「関税」とは、海外から商品を輸入する際に国が課す税金のことです。

また、特定の国や特定の品目に対して、既存の関税に上乗せされる「追加関税」を課すこともあります。

さらに、自国の商品に高い関税を課す国に対して、対等な関税負担になるよう相手国に関税を課す「相互関税」を導入することがあります。

関税の役割

関税の役割は大きく分けて次のようになります。

- 国内産業の保護

- 政府の収入源

国内産業の保護

関税の最も大きな役割は、国内産業の保護です。海外から安い価格の商品が大量に輸入されると、国内の同業者は価格競争で不利になり、産業の衰退や失業者の増加などの不利益を被る可能性があります。

そこで、輸入品に関税を課すことで、価格が国内製品と対等になるよう調整され、国内産業の競争力が向上します。こうして国内産業や国産品は関税により保護されるのです。

政府の収入源

輸入品に課せられた関税は輸入者が支払い、輸入国の政府が受け取ることで、関税は輸入国の収入源となります。

輸入に頼る国にとって、関税は国の財政収入を確保する重要な手段になっているのです。

関税は誰が払う?

一般的に、輸入品に課せられる関税ですが、いつ、誰が、誰に納付するのでしょうか?

ここでは、関税の納付者と納付時期のほか、関税によるコストは最終的に誰が負担することになるのか解説します。

関税の納付時期

関税の納付は、輸入申告後に税関による審査・検査が終了した後に行われます。納期限までに納める必要があり、遅延すると、無申告加算税や延滞税などの支払いが発生する場合があるので注意しましょう。

通常、輸入者は輸入申告業務を通関業者に委託します。委託を受けた通関業者は輸入者に代わって輸入申告を行い、書類審査や貨物検査を終え、問題がなければ関税の納付書が発行されます。その納付書に基づいて納税が完了すれば、輸入は許可されます。

関税が未納のままでは、輸入品は税関で留め置かれ、最終的に輸入者が関税を支払うまで国内市場に流通することができません。

関税が未納のままでは、輸入品は税関で留め置かれ、最終的に輸入者が関税を支払うまで国内市場に流通することができません。

関税の申告は専門知識が必要になることがあるため、自分で手続きするのが不安なときは、通関士や貿易実務にくわしい税理士など専門家に相談すると良いでしょう。また、商工会議所や税関相談室などを活用するのも良いかもしれません。

個人輸入を含め、輸入に携わるときは、通関手続きに必要な書類を確認し、正しく申告しましょう。

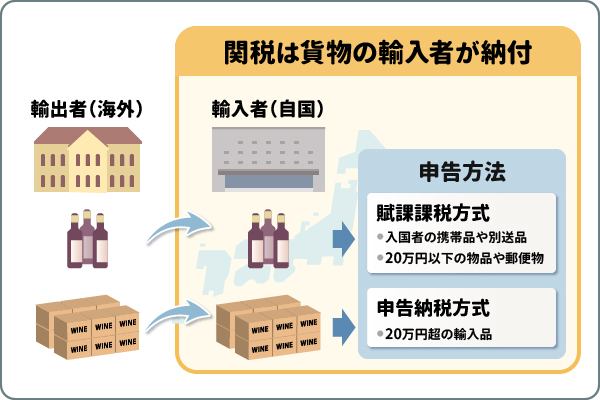

関税の納付者は輸入申告者

関税の納付者は、対象となる貨物の輸入者です。輸入品を海外から自国へ持ち込む企業や個人が、輸入国の税関へ関税を納めます。

関税の申告方法には、輸入者が自ら納税額を算出して申告する「申告納税方式」と、税関長の処分により納税額が決まる「賦課課税方式」の2種類があります。

20万円以下の物品や郵便物、入国者の携帯品や別送品に対しては賦課課税方式が採用され、20万円超の輸入品に対しては申告納税方式が採用されています。

最終的には消費者がコストを負担する

関税を納付するのは輸入者です。しかし、輸入品が国内市場で流通する際、関税分は一般的にコストとして商品価格に上乗せされるため、最終的に負担するのは、輸入品を購入する消費者です。

ここで、上乗せされる関税について、例を見てみましょう。

たとえば、価格が50万円の輸入品に対する関税率を10%とします。関税は「50万円 × 10% = 5万円」となり、商品の価格に上乗せされるため、「50万円 + 5万円 = 55万円」で販売されます。

たとえば、価格が50万円の輸入品に対する関税率を10%とします。関税は「50万円 × 10% = 5万円」となり、商品の価格に上乗せされるため、「50万円 + 5万円 = 55万円」で販売されます。

- 上記はあくまでも関税のみの試算で、別途かかる諸費用等は含んでいません。

このとき、商品に課せられる関税の5万円を最終的に負担するのは消費者です。

\三菱UFJ銀行でお金をためる・ふやすには?/

\三菱UFJ銀行でお金をためる・ふやすには?/

関税の税率の種類

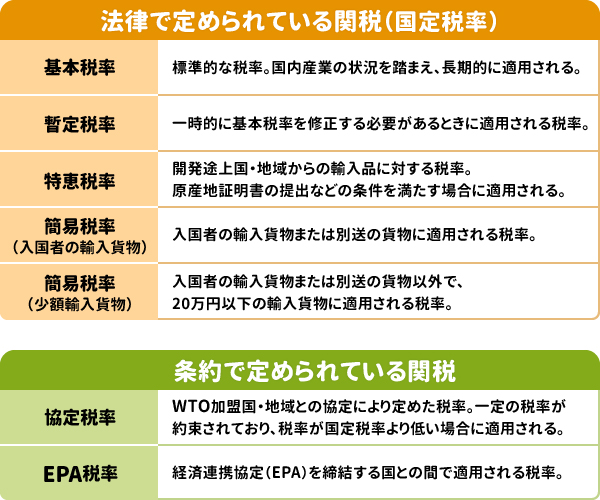

関税には、大きく分けて2つの種類があります。

- 法律で定められている関税(国定税率)

- 条約で定められている関税

法律で定められている関税(国定税率)は5種類、条約で定められている関税には2種類の税率があります。

では、それぞれの関税について、くわしく見ていきましょう。

法律で定められている関税(国定税率)

国定税率には5種類の税率があります。

- 基本税率:標準的な税率。国内産業の状況を踏まえ、長期的に適用される。

- 暫定税率:一時的に基本税率を修正する必要があるときに適用される税率。

- 特恵税率:開発途上国・地域からの輸入品に対する税率。原産地証明書の提出などの条件を満たす場合に適用される。

- 簡易税率(入国者の輸入貨物):入国者の携帯品または別送の貨物に適用される税率。

- 簡易税率(少額輸入貨物):入国者の携帯品または別送の貨物以外で、20万円以下の輸入貨物に適用される税率。

条約で定められている関税

条約で定められている関税には2つの税率があります。

- 協定税率:WTO加盟国・地域との協定により定めた税率。一定の税率が約束されており、税率が国定税率より低い場合に適用される。

- EPA税率:経済連携協定(EPA)を締結する国との間で適用される税率。

関税が暮らしへ与える影響は?

輸入品に関税を設定することにより、国内産業が保護されるなどのメリットはあります。しかし、多くの生活関連用品を輸入に頼っている場合、輸入品の価格が高騰し、物価が上昇してインフレを引き起こす可能性があります。

ここでは、経済や貿易などに対し関税の変動がもたらす影響について解説します。

関税が上がった場合のメリット・デメリット

関税が上がった場合、輸入品にコストが上乗せされ、消費者は通常よりも高い価格で購入することになります。日本は多くの輸入品に頼っているため、関税分が上乗せされた価格で購入することがふえると、支出が増加し、購買意欲を低下させる可能性があります。

一方で、関税の引き上げにはメリットもあります。輸入品の価格が上昇することで、国内製品の価格競争力が増し、国内産業は保護され、国内経済の活性化が期待されます。

ただし、輸入品の価格が上昇し、関連する商品も値上げされると、消費者の購買意欲がさらに減退し、モノが売れなくなり、企業の成長が鈍化します。これにより経営が悪化し、倒産や失業者の増加などを招き、結果として経済が停滞するというデメリットもあります。

関税の引き上げには、国内産業の保護と消費者の負担増加という両面があります。

関税が下がった場合のメリット・デメリット

関税が下がった場合、輸入品に上乗せされるコストが減少し、購入価格も下がります。これにより、消費者は手頃な価格で商品を購入できるようになるため、購買意欲が増します。また、関連商品の価格も下がり、消費者にとって購入しやすくなるでしょう。

しかし、関税の引き下げにはデメリットもあります。安価な輸入品が流入すると、国内製品との価格競争が激化する可能性があります。これにより、国内企業のなかには価格競争で不利になり、経営難に陥るところが出てくるかもしれません。

関税の引き下げには、消費者の負担軽減と国内産業の衰退可能性という両面があります。

貿易摩擦の発生

関税の変動は、相手国との間に貿易摩擦を引き起こす可能性があります。

たとえば、日本とアメリカにおける自動車産業の場合、日本車の輸出が好調な日本は貿易黒字となりますが、それを輸入するアメリカは貿易赤字が拡大し、アメリカ国内の自動車産業は低迷します。このように二国間のバランスが崩れることで貿易摩擦が生じるのです。

その結果、日本国内の経済活動にも大きな影響を与えるかもしれません。

とはいえ、関税の変動による企業への影響は予測が不可能です。そのため企業はリスクを軽減するための対策が必要になってくるでしょう。

関税の変動によるメリット・デメリットをまとめてみました。

横スクロールして確認

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 関税が上がった場合 |

|

|

| 関税が下がった場合 |

|

|

まとめ

一般的に、関税は商品を海外から輸入する際にかかる税金で、輸入する企業または個人が支払います。

関税は輸入品の価格に転嫁されるため、関税率の変動は私たちの日常生活にも関わってきます。

また、関税は国の収入源であるほか、他国との貿易政策や外交政策にも関わってくるため、関税の動向が企業活動や経済全体にも影響を与えることも多いでしょう。

関税による物価高にそなえ、いつでも安心して生活できるように、貯蓄や運用によるリスクヘッジをおススメします。

執筆者:前佛 朋子(ぜんぶつ ともこ)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年10月21日現在)