クレカ積立とは?メリット・デメリットは?NISAでの利用や上限、仕組みをくわしく解説!

- 2025年8月20日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

クレカ積立とは何かを知りたい方

クレカ積立とは何かを知りたい方

-

クレカ積立が自分に合うかを知りたい方

クレカ積立が自分に合うかを知りたい方

クレカ積立は、クレジットカードを使って投資信託を毎月一定額購入できる仕組みです。この記事では、クレカ積立の仕組みやメリット・デメリット、NISAでの利用、始め方などを解説します。

目次

クレカ積立とは

2024年に新しいNISA制度がスタートしたことをきっかけに、投資を始める人がふえています。特に若い世代から、手軽に資産形成を始める手段として注目されているのがクレカ積立です。まずはクレカ積立の概要や仕組みについて見ていきましょう。

クレカ積立とはクレジットカードを利用した積立投資

「クレカ積立」は、クレジットカードを使って主に投資信託に積立投資(投信積立)ができる仕組みです。一般的な投信積立では、投資信託の購入資金をあらかじめ口座に入金しておく必要があります。一方、クレカ積立では、クレジットカード決済で投資信託の積立が可能です。手間がかからず、クレジットカードのポイントもたまるため、投資初心者の方にもおススメです。

なお、投資で得た利益が非課税になるNISA口座でも、クレカ積立が利用できます。

そもそも、積立で投資をするメリットとは?

積立投資では、毎月など一定期間ごとに、一定の金額ずつ同じ銘柄を継続して購入していきます。最初に設定を済ませれば、あとは自動的に積立が行われるため、都度購入する手間が省けます。購入タイミングで悩む必要もないので、初心者の方でも無理なく投資を続けることが可能です。

また、まとまった金額を一度に投資すると、価格が高いときに買ってしまうリスクがあります。しかし、積立投資は価格が高いときも安いときも定期的にコツコツ購入していくため、高値で買って損をするリスクを抑える効果(ドル・コスト平均法)も期待できます。

クレカ積立でどんな商品に投資できる?

クレカ積立で投資できる金融商品は主に投資信託です。金融機関によってクレカ積立の対象商品は異なります。積み立てたいファンドが対象商品に含まれているかを事前に確認しておくことが大切です。

最近では、上場株式の個別銘柄やETF(上場投資信託)の積立投資が可能な金融機関もありますが、その場合でもクレカ積立には対応していないケースが多いので注意しましょう。

クレカ積立の年間の利用額上限は?

投資家保護の観点から、クレカ積立の投資上限額はこれまで月5万円でした。

しかし、2024年から新しいNISA制度がスタートし、旧制度のつみたてNISAがつみたて投資枠へと名称変更され、年間の投資上限額が40万円から120万円に拡大されました。これに伴い、クレカ積立の利用上限額も月10万円に引き上げられたため、年間120万円まで利用可能です。

クレカ積立は、いつからいつまで投資できる?

クレカ積立では、毎月積立が行われる積立指定日を基準に、申込締切日が設定されています。

たとえば、三菱UFJカードのクレカ積立の場合を見てみましょう。毎月第1営業日が積立指定日であり、積立設定の申込締切日は前月21日の4営業日前です。また、積立指定日の翌月10日頃(休業日の場合は翌営業日)がクレジットカードの支払日となります。ポイント付与日は、支払日の翌月25日頃です。

<例:積立指定日が2025年6月2日(月)の場合>

| 申込締切日 | カード利用日 | 積立指定日 | カード支払日 | ポイント付与日 |

|---|---|---|---|---|

| 5月15日(木) | 5月20日(火) | 6月2日(月) | 7月10日(木)頃 | 8月25日(月)頃 |

金融機関によってスケジュールは異なるため、確認のうえ申し込みを行いましょう。

クレカ積立のメリットとデメリットは?

クレカ積立は、資産形成に取り組む個人にとってメリットの多い仕組みですが、注意すべき点もあります。クレカ積立のメリット・デメリットを紹介します。

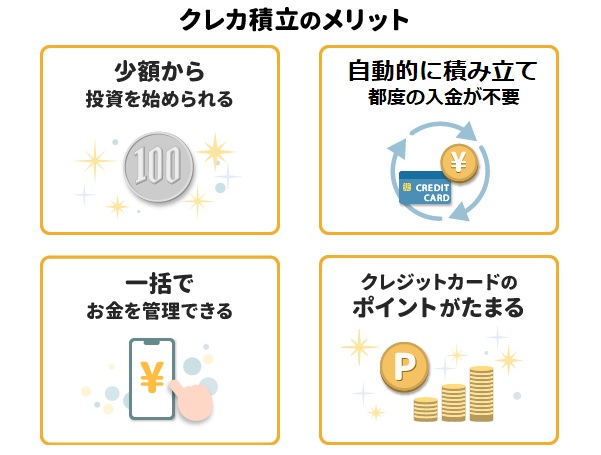

クレカ積立の主なメリットは、下記の4つです。

メリット1 少額から投資を始められる

メリット2 一度設定すれば自動的に積み立てされ都度の入金が不要

メリット3 クレジットカード利用額と一括でお金を管理できる

メリット4 クレジットカードのポイントがたまる

メリット1)少額から投資を始められる

一般的な投信積立は、最低購入金額が1,000円や10,000円といった金融機関が多いですが、クレカ積立は、毎月100円から始められる金融機関が多くあります。まとまった資金を用意することなく、手軽に始められます。毎月の積立金額は途中で変更できるため、まずは少額から始めてみて、慣れてきたら少しずつ積立金額をふやしていくのも一つの方法です。

メリット2)一度設定すれば自動的に積み立てされ都度の入金が不要

クレカ積立では、最初にクレジットカードを登録し、投資するファンドと積立金額などを設定すれば、あとは設定した内容で自動的に積み立てが継続されます。

一般的な投信積立では、あらかじめ購入資金を銀行や証券の口座に入金しておかなくてはなりませんが、クレカ積立なら投資信託の購入資金をクレジットカードで決済するため、投資信託用の口座への入金が不要になり、手間が省けます。

メリット3)クレジットカード利用額と一括でお金を管理できる

クレカ積立における毎月の積立金額はクレジットカードで決済されます。普段の買い物とクレカ積立を同じクレジットカードで決済すれば、利用額を一括で管理することが可能です。利用明細が発行され、クレジットカードごとに定められている支払日に銀行口座から引き落とされるため、家計管理がしやすくなるでしょう。

メリット4)クレジットカードのポイントがたまる

クレカ積立の大きな魅力は、ほかの買い物と同じようにポイントがたまることです。毎月の積立金額に応じて、クレジットカードのポイントが付与されます。ポイント還元率は、金融機関やクレジットカードの種類などによって異なります。

次に、デメリットとしては下記4点が挙げられます。

デメリット1 購入できる金融商品が限られている

デメリット2 投資できる上限額は月10万円まで

デメリット3 月に1回、決まった日にしか積立できない

デメリット4 家族カードでは積立できない

デメリット1)購入できる金融商品が限られている

クレカ積立で購入できる金融商品の種類は限られています。先述のとおり投資信託が中心で、多くの金融機関では上場株式やETFなどには対応していません。また、投資信託であってもクレカ積立ができる銘柄は限られるケースもあります。クレカ積立の対象に購入したい金融商品が含まれているかを事前に確認することが重要です。

さらに、金融機関ごとにクレカ積立で利用できるクレジットカードは決まっています。すべてのクレジットカードがクレカ積立に対応しているわけではないので注意しましょう。

デメリット2)投資できる上限額は月10万円まで

クレカ積立の利用上限額は月10万円です。資金に余裕があり、毎月10万円超の積立を行いたい人もいるでしょう。その場合、月10万円を超える部分の金額については、銀行口座からの入金などで対応する必要があります。

たとえば、投資信託を毎月15万円積み立てる場合、10万円はクレカ積立ができますが、残り5万円は証券口座に入金しなくてはなりません。

金融機関によっては、銀行口座から証券口座へ毎月自動的に入金してくれるサービスを提供している場合もあります。必要に応じて検討すると良いでしょう。

デメリット3)月に1回、決まった日にしか積立できない

一般的な積立投資では、積立日を自由に設定できることが多いです。しかし、クレカ積立の場合は基本的に積立日が毎月1回に固定されており、金融機関が指定する日にしか積立ができません。

たとえば、毎月15日に購入したいと思っても、クレカ積立を利用する金融機関の積立指定日が毎月1日であれば、そのルールに従う必要があります。

デメリット4)家族カードでは積立できない

家族カードとは、クレジットカードの契約者と生計を一にする家族が利用できるカードです。家族カードの利用代金は契約者のカードと合算され、契約者の登録口座から引き落とされるため、家計管理がしやすくなるメリットがあります。

しかし、クレカ積立では家族カードを利用できません。証券口座の名義とクレジットカードの名義が一致している必要があるため、普段の買い物で家族カードを使っている場合など、名義が異なる場合には本人名義のクレジットカードを別に用意する必要があります。

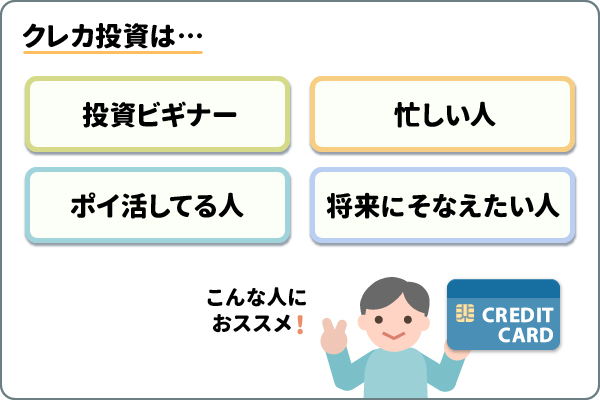

クレカ積立はこんな人におススメ

クレカ積立は、次のような人に向いています。

- 投資には興味があるが何から始めたら良いかわからない人、投資ビギナーの人

- 時間と手間をかけずに運用したい人

- ポイ活をしている人

- コツコツ積み立てて、将来にそなえたい人

それぞれくわしく見ていきましょう。

投資には興味があるが何から始めたら良いかわからない人、投資ビギナーの人

日本は金利水準が低く、預貯金だけでお金をふやすのは難しい状況です。近年では、教育費や老後資金など将来に向けた資産形成手段として投資の必要性が意識されるようになりました。しかし、投資に興味はあっても、何から始めたら良いかわからない人は多いのではないでしょうか。

クレカ積立なら、月100円程度の少額から投資を始められ、クレジットカード決済を利用するため、普段の買い物と同じ感覚で手軽に始められます。毎月同じ日に自動的に投資信託を買い付けてくれるため、投資タイミングに迷うことがなく、初心者の方でも続けやすい仕組みといえるでしょう。

時間と手間をかけずに運用したい人

投資と聞くと、時間や手間がかかるというイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、クレカ積立であれば、最初に投資するファンドの選定、毎月の積立金額の設定などを済ませれば、あとは自動で積立ができるので時間も手間もかかりません。

定期的に運用状況を確認する必要はありますが、頻繁に値動きを確認したり、自分で買い付けたり必要がないため、仕事などで忙しい人に向いているでしょう。

ポイ活をしている人

ポイ活とは、買い物などによってポイントをためたり、ためたポイントを活用したりすることです。

クレカ積立では、毎月の積立金額に応じてクレジットカードのポイントがたまります。普段の買い物に加えてポイントをためられるため、ポイ活をしている人におススメです。

クレカ積立に対応しているクレジットカードの種類やポイント還元率は、金融機関やカード会社によって異なります。「ポイントがたまりやすいか」「普段ためているポイントに対応しているか」といった視点で比較してみると良いでしょう。

コツコツ積み立てて、将来にそなえたい人

クレカ積立は積立投資の一種であり、少額ずつコツコツ積み立てて、長期的な視点で資産形成に取り組むのが基本スタイルです。そのため、長い時間をかけて将来のためにじっくりと運用したい方に適しています。

一方で、値動きを見ながら売買を繰り返したり、何度も投資銘柄を変更したりして、短期間で大きな利益を求める場合は向いていません。

クレカ積立を始めるには

クレカ積立を始めるにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、NISAのつみたて投資枠を使うことを前提に、クレカ積立をスタートするまでの流れをご説明します。

1)金融機関にNISA口座を開設する

NISAのつみたて投資枠でクレカ積立を始めるには、以下の2つが必要です。

- NISAに対応している金融機関の口座

- 上記金融機関のクレカ積立で利用可能なクレジットカード

たとえば、三菱UFJ eスマート証券では三菱UFJカードを使ったクレカ積立を提供しています。三菱UFJ eスマート証券でNISA口座を開設し、三菱UFJカードを申し込むことで、NISAのつみたて投資枠でのクレカ積立の設定が可能になります。

金融機関によってクレカ積立やNISAへの対応の有無、利用できるクレジットカードの種類は異なります。また、NISAのつみたて投資枠でのクレカ積立には対応していても、金融機関によって取扱商品に違いがあるため、自分が購入したい商品が対象に含まれているかを確認しましょう。

2)クレジットカードを登録する

金融機関のホームページにアクセスし、クレカ積立で利用するクレジットカードを登録します。登録方法は金融機関によって異なるため、事前にやり方を確認しておくとスムーズに進められるでしょう。

たとえば、三菱UFJ eスマート証券の場合、クレジットカードを登録することで、投資信託の積立の設定をする際に決済方法として三菱UFJカードのクレジットカード決済を選択できるようになります。なお、登録完了までは1~2営業日程度かかります。

3)積立の設定をする

クレジットカードの登録が完了したら、金融機関のホームページで投資信託の積立の設定を行います。具体的には、積み立てる投資信託や毎月の積立金額、口座区分、決済方法などを設定します。

NISAのつみたて投資枠でクレカ積立を行う場合は、口座区分はNISA口座、決済方法はクレジットカード決済を選択する必要があります。

積立の設定方法も金融機関によって異なるため、金融機関のホームページなどで事前にやり方を確認してから設定しましょう。

4)毎月の自動クレカ積立がスタート

クレジットカードの登録と積立の設定が完了すると、毎月のクレカ積立がスタートします。積立の設定が完了したタイミングによって、初回の積立日やカード支払日、ポイント付与日などが変わってくるため、スケジュールを確認しておきましょう。

積立金額が銀行口座から引き落とされるのはカード支払日になるため、残高不足になることがないように口座残高を確認しておくことが大切です。

三菱UFJカードx三菱UFJ eスマート証券のクレカ積立を始める流れについて、くわしく知りたい方は三菱UFJ eスマート証券のホームページをご確認ください。

まとめ

クレカ積立は、クレジットカード決済で投資信託の積立ができる仕組みです。月100円程度の少額から始められ、一度設定すれば金融機関が毎月自動的に買い付けてくれるため、投資初心者の方でも無理なく続けられるでしょう。また、毎月の積立金額に応じてクレジットカードのポイントがたまるのも魅力です。

クレカ積立は、2024年に新しいNISA制度がスタートしたことで、利用上限額がこれまでの月5万円から月10万円に引き上げられました。2025年4月からは三菱UFJ eスマート証券の投信積立で三菱UFJカードが利用できるようになるなど、クレカ積立が可能な金融機関やカード会社もふえています。

将来のためにNISAのつみたて投資枠を利用して資産形成に取り組むなら、長く運用を続けるための手段としてクレカ積立を検討してみてはいかがでしょうか。

執筆者:大西 勝士(おおにし かつし)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

MUFGグループのネット証券「三菱UFJ eスマート証券」

三菱UFJ eスマート証券はMUFGのネット証券会社です。株主優待や新規公開株(IPO)など、充実したラインアップをネット証券ならではのおトクな手数料でお取引いただけます。くわしくは三菱UFJ eスマート証券のページをご覧ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。

- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。

- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。

- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。

- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。

- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。

- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。

- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。

- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。

- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。

- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。

- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。

- NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。

- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。

- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。

- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。

- つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。

- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。

インターネット金融商品仲介における株式等をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

- インターネット金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行が元本を保証するものではありません。

- インターネット金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。

- お取引に際しては、三菱UFJ eスマート証券が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。

- 各商品の手数料等の情報の詳細については、三菱UFJ eスマート証券のホームページの「手数料」にてご確認ください。

- お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等の内容を必ずご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。

- 各商品のリスクについては、三菱UFJ eスマート証券のホームページの「勧誘方針」にてご確認ください。

- 金融商品仲介において、当行は三菱UFJ eスマート証券への証券口座開設のお申し込みおよび三菱UFJ eスマート証券との証券取引に関する勧誘を行います。

- 当行は三菱UFJ eスマート証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、三菱UFJ eスマート証券の証券口座の開設が必要です(金融商品仲介の口座開設をお申し込みいただくと、お取引口座は三菱UFJ eスマート証券に開設されます)。

- 証券口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと三菱UFJ eスマート証券とのお取引になります。

- 当行には三菱UFJ eスマート証券とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、三菱UFJ eスマート証券とお客さまとの間の契約の締結権はありません。

- 当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介取引に影響を与えることはありません。

- 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、三菱UFJ eスマート証券によるものであり、当行が提供するものではありません。

- ご購入いただいた有価証券等は三菱UFJ eスマート証券に開設された口座でお預かりのうえ、三菱UFJ eスマート証券の資産とは分別して保管されますので、三菱UFJ eスマート証券が破たんした際にも三菱UFJ eスマート証券の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保全されます。万一、一部不足額が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円まで補償されます。

- 成年のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

- 三菱UFJ eスマート証券に口座をお持ちのお客さまは、口座開設いただけません。

- 当行本支店窓口では、三菱UFJ eスマート証券の証券口座開設およびお取引は受付しておりません。また、三菱UFJ eスマート証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介とは、取扱商品・手数料・サービスが異なります。

- 証券口座開設後の三菱UFJ eスマート証券の商品・サービスについては、「三菱UFJ eスマート証券お客様サポートセンター」までお問い合わせください。

<三菱UFJ eスマート証券お客様サポートセンター>

0120-390-390(050で始まるIP電話:03-4221-1224)

オペレーター受付:平日8時~16時(年末年始を除く)

- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。

- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。

- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。

株式会社 三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJ eスマート証券株式会社

金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第61号

銀行代理業許可 関東財務局長(銀代)第8号

電子決済等代行業者登録 関東財務局長(電代)第18号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第61号

銀行代理業許可 関東財務局長(銀代)第8号

電子決済等代行業者登録 関東財務局長(電代)第18号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年8月20日現在)

(2025年8月20日現在)