PBR(株価純資産倍率)とは?PERとの違いは?計算式や目安、1倍割れなどを解説

- 2025年4月23日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

PBRとは何かを知りたい方

PBRとは何かを知りたい方

-

PBRを投資判断に活用したい方

PBRを投資判断に活用したい方

PBRは、投資判断をする際に覚えておくと便利な指標のひとつです。この記事では、PBRの概要やPERとの違い、計算式、数値の目安、1倍割れなどについてわかりやすく解説します。

目次

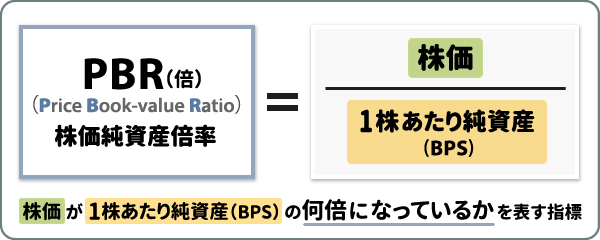

PBR(株価純資産倍率)とは

PBRは「Price Book-value Ratio」の略で、日本語では「株価純資産倍率」といいます。覚えておくと、投資先を選ぶうえで企業の株価水準を判断する際に役立つでしょう。まずは、PBRの概要と計算式についてご説明します。

PBRとは

PBR(株価純資産倍率)とは、株価が1株あたり純資産(BPS)の何倍であるかを示す指標です。現在の株価が割高か割安かを判断する目安となります。投資銘柄を選ぶ際や、売買判断をする際に活用されます。

純資産とは、企業の資産から負債を差し引いたものです。仮に企業が解散した場合、純資産は株主に分配されるため、「解散価値」とも呼ばれます。

「PBR = 1倍」は、株価と企業の解散価値が同じ水準にあることを示します。一般的に、PBRの数値が高いほど株価は割高であり、低いほど株価は割安だと判断されます。

PBRの計算式

PBRの計算式は以下のとおりです。

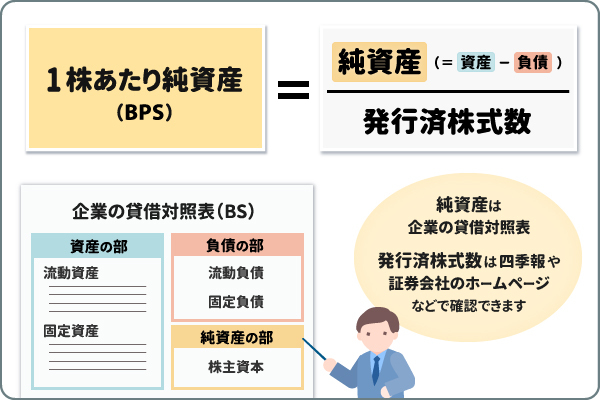

計算式にある1株あたり純資産(BPS:Book-value Per Share)は、「純資産 ÷ 発行済株式数」で算出できます。

具体例として、以下D社のケースについてPBRを計算してみましょう。

D社

- :4,200円

- :3億5,000万円

- :10万株

上記の計算式にあてはめると、D社のPBRは以下のように計算できます。

純資産3億5,000万円 ÷ 発行済株式数10万株 = 1株あたり純資産(BPS)3,500円

株価4,200円 ÷ 1株あたり純資産(BPS)3,500円 = PBR(株価純資産倍率)1.2倍

株価4,200円 ÷ 1株あたり純資産(BPS)3,500円 = PBR(株価純資産倍率)1.2倍

なお、上場企業のPBRは、証券会社のホームページや投資情報サイトなどで確認することも可能です。また、純資産は企業の貸借対照表、発行済株式数は四季報や証券会社のホームページなどで確認できます。

PBRの目安と1倍割れ

一般的に、PBRは数値が高いほど株価は割高であり、数値が低いほど株価は割安であることを示しますが、投資においては何倍が目安になるのでしょうか。ここでは、PBRの数値の目安、1倍割れの意味や問題点について説明します。

PBRの目安は1倍

一般的に、PBRの数値は1倍が目安です。先述のとおり、PBR = 1倍は企業の解散価値と株価が同じ水準であることを意味します。そのため、PBRが1倍を下回ると本来の企業価値よりも安く取引されており、株価は割安だと判断できます。この状態を1倍割れといいます。

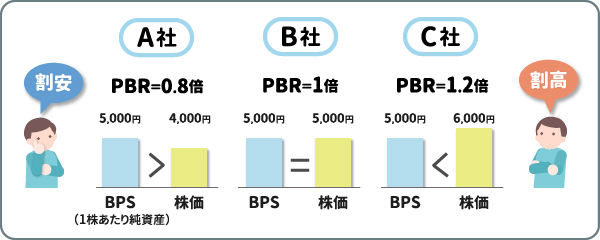

具体例として、A社・B社・C社のPBRの計算例を確認しましょう。

<PBRの計算例>

| A社 | B社 | C社 |

|---|---|---|

| PBR0.8倍 = 株価4,000円 ÷ 1株あたり純資産5,000円 | PBR1倍 = 株価5,000円 ÷ 1株あたり純資産5,000円 | PBR1.2倍 = 株価6,000円 ÷ 1株あたり純資産5,000円 |

| PBRは1倍より低いので株価は割安 | PBRは1倍なので株価は本来の企業価値と同じ水準 | PBRは1倍より高いので株価は割高 |

A社・B社・C社の1株あたり純資産はいずれも5,000円です。この時点で会社を解散すると、各社の株主は1株あたり5,000円を受け取ることになります。

株価が4,000円であるA社のPBRは0.8倍です。PBRが1倍割れとなるため、株価が割安であることを示しています。株価が5,000円であるB社のPBRは1倍です。株価と企業の解散価値が同じであることから、株価は妥当な水準と評価できます。株価が6,000円であるC社のPBRは1.2倍です。PBRが1倍を超えていることから、株価が割高であることを示しています。

日本企業の株価とPBR、東証の要請

PBR1倍割れは、株価が純資産を下回り、投資家から企業価値が慎重に評価されている状態です。この状況では株価が解散価値より低いため、理論上、株主にとっては「今後事業を継続するより、会社を解散したほうが資産価値は高い」と考えられています。つまり、PBR1倍割れは、現状では企業の成長性に対する市場評価や投資家の期待が低いことを示しています。

2023年3月、東京証券取引所(以下、東証)は、プライム市場およびスタンダード市場の全上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請しました。当時のデータによると、プライム市場の約半数、スタンダード市場の約6割の上場企業がPBR1倍割れの状態にあり、欧米に比べて低水準であったことが問題視されたからです。

この東証の要請により、多くの上場企業がPBR1倍割れの解消に取り組んでおり、株価やPBRの数値に改善の傾向が見られます。

PBRを投資にどう活用するか

PBRが低ければ、株価が割安だとは限りません。PBRだけを見て投資判断を行うのはリスクがあるため、他の情報も参照して総合的に判断することが大切です。ここでは、PBRを投資に活用する際のポイントを紹介します。

一般的にPBRは1倍が目安ですが、PBR1倍割れが長く続いている銘柄もあります。PBRが低い状態が続くということは、投資家からは現在の株価が本来の企業価値を反映したものと判断されているという見方もできます。

また、PBRの水準は業種によっても異なります。たとえば、工場などの設備を持つ製造業は保有資産が多く、PBRは低くなりやすい傾向にあります。一方、IT企業は多くの設備を必要としないため、保有資産が比較的少なく、PBRは高くなりやすい特徴があります。そのため、他業種とのPBRの比較は有効でないかもしれません。

PBRにはこのような特徴があるため、PERなどの他の指標と組み合わせて投資判断をする必要があります。

たとえば、PBRは純資産を基準としており、企業の資産価値や安定性を重視したい場合に向いています。それに対して、PERは景気動向や業績に影響を受けやすく、企業の成長性や将来の利益増加に重点をおいて投資判断を行う際に適しています。さらにROEにも注目すれば、経営の効率性も投資判断の材料に加えることができるでしょう。

PERとの違い

PER(株価収益率)は、PBRと同様に株価の割安性を判断するための重要な指標です。ここでは、PERの概要や計算式、PBRとPERの違い、それぞれの注目すべきポイントを確認しておきましょう。

PERとは

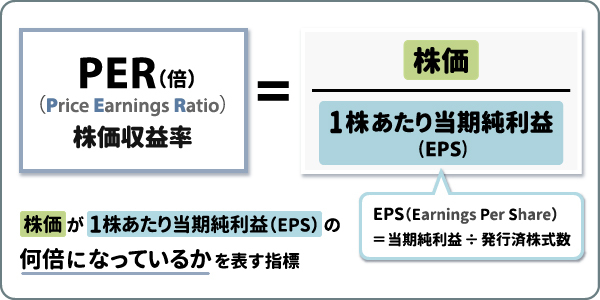

PERは「Price Earnings Ratio」の略で、日本語では「株価収益率」といいます。株価が1株あたり当期純利益の何倍になっているかを示す指標で、株価水準が割安か割高かを判断する際に活用されます。PERの数値が低いほうが、株価は割安だと判断されます。PERの計算式は以下のとおりです。

たとえば、E社の株価が3,600円、1株あたり当期純利益が200円の場合、PERは18倍(3,600円 ÷ 200円)となります。

一般的に、PERは15倍が目安といわれています。これは、日経平均株価や東証プライム市場の全銘柄のPERが15倍程度で推移することが多いからだと考えられます。ただし、PERの水準は業種によって異なるため、同じ業種の複数の銘柄を比較すると良いでしょう。

計算式にある1株あたり当期純利益(EPS:Earnings Per Share)は、1株あたりの利益がどれだけあるかを示すものです。企業の収益力を判断する際に使われる指標のひとつで、「当期純利益 ÷ 発行済株式数」で算出できます。なお、PERを計算する際、通常は1株あたり当期純利益は当期の予想数値を使用します。

PBRとPERの違い

PBRとPERの違いをまとめると以下のようになります。

| PBR | PER | |

|---|---|---|

| 概要 | 株価は資産価値の何倍か | 株価は純利益の何倍か |

| 計算式 | 株価 ÷ 1株あたり純資産(BPS) | 株価 ÷ 1株あたり当期純利益(EPS) |

| 見るポイント | 企業の資産価値、経営の安定性 | 企業の成長性、将来の利益増加 |

| 目安 | 1倍 | 15倍 |

PBRとPERは、どちらも株価の割安性を判断するための指標です。しかし、株価との比較対象が異なります。

PBRは企業の資産価値と株価の比較であるのに対し、PERは利益と株価を比較したものです。利益は同じでも、企業によって資産状況は異なります。また、純資産は短期の変動が小さく、比較的安定していますが、当期純利益はその年の業績によって大きく変動することがあります。

このような特徴から、PBRは、企業の資産価値や経営の安定性に重点をおいて投資判断を行うのに向いているといえます。一方、PERは、企業の成長性や将来的な利益の増加を重視する場合に活用しやすいでしょう。

あわせてチェックしたい指標

PBRやPERとあわせてチェックしたい指標にROEがあります。

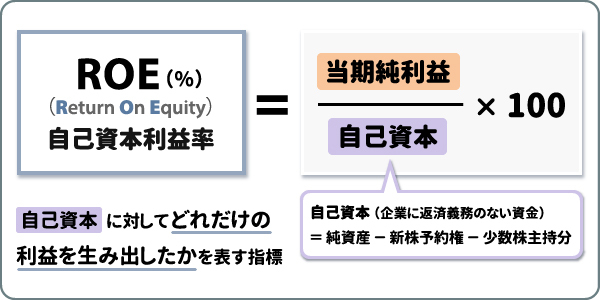

ROEは「Return On Equity」の略で、日本語では「自己資本利益率」と呼ばれます。自己資本に対してどれだけの利益を生み出したかを示す指標です。ROEの数値が高いほど、経営の効率性が高いと判断できます。ROEの計算式は以下のとおりです。

一般的に、ROEの目安は10%程度です。ROEが10%を上回っていれば、自己資本を有効活用して効率よく利益を出している会社だと判断できます。ただし、たまたま大きな利益が出て、一時的にROEが上昇している可能性もあります。ROEを見るときは、過去の推移にも注目しましょう。

計算式にある自己資本とは、資本金や利益剰余金など、企業に返済義務のない資金のことです。企業の貸借対照表の「純資産 - 新株予約権 - 少数株主持分」で算出できます。

まとめ

PBRは、投資において株価の割安性を判断できる便利な指標です。ただし、1倍割れの状態が長く続いている企業もあります。また、業種によって水準は異なるため、PBRだけに注目して投資判断を行うのはリスクが高いといえます。

PBRだけを見ると、企業の株価水準や将来の成長性を適切に判断できない可能性があります。そのため、企業業績や景気動向、他の指標なども活用しながら総合的に判断することが重要です。

とはいえ、PBRやPER、ROEといった指標を分析し、株価の割安性を判断するのは容易なことではありません。初心者の方が資産形成に取り組むなら、運用益に税金がかからないNISAを活用し、運用をプロに任せられる投資信託から始めるのがおススメです。まずは無理のない範囲で、投資信託のつみたて投資を始めてみてはいかがでしょうか。

執筆者:大西 勝士(おおにし かつし)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

三菱UFJ銀行でNISAを始める方法

三菱UFJダイレクトでNISA

NISAの口座開設は、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)で今すぐお申し込みいただけます。

インターネットバンキング専用ファンドは手数料がおトクです。

インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、

24時間365日お取引ができます。

インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、

24時間365日お取引ができます。

- 他金融機関で2018年以降のNISA口座を既に開設しているお客さまは、金融機関変更のお手続きが必要です。廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設のお手続きは、店頭のみでのお取り扱いとなります(三菱UFJダイレクトではお申し込みいただけません)。ご来店の際は、お手数ですが「ご来店予約」からご予約をお願いします。

MUFGグループのネット証券「三菱UFJ eスマート証券」

三菱UFJ eスマート証券はMUFGのネット証券会社です。株主優待や新規公開株(IPO)など、充実したラインアップをネット証券ならではのおトクな手数料でお取引いただけます。くわしくは三菱UFJ eスマート証券のページをご覧ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

金融商品仲介(委託金融商品取引業者:三菱UFJ eスマート証券)で取り扱いの商品をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

- 三菱UFJ eスマート証券における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行が元本を保証するものではありません。

- 三菱UFJ eスマート証券で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。

- お取引に際しては、三菱UFJ eスマート証券が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。

- 各商品の手数料等の情報の詳細については、三菱UFJ eスマート証券のホームページの「手数料」にてご確認ください。

- お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等の内容を必ずご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。

- 各商品のリスクについては、三菱UFJ eスマート証券のホームページの「勧誘方針」にてご確認ください。

- 金融商品仲介において、当行は三菱UFJ eスマート証券への証券取引口座開設のお申し込みおよび三菱UFJ eスマート証券との証券取引に関する勧誘を行います。

- 当行は三菱UFJ eスマート証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、三菱UFJ eスマート証券の証券取引口座の開設が必要です(金融商品仲介の口座開設をお申し込みいただくと、お取引口座は三菱UFJ eスマート証券に開設されます)。

- 証券取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと三菱UFJ eスマート証券とのお取引になります。

- 当行には三菱UFJ eスマート証券とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、三菱UFJ eスマート証券とお客さまとの間の契約の締結権はありません。

- 当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介取引に影響を与えることはありません。

- 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、三菱UFJ eスマート証券によるものであり、当行が提供するものではありません。

- ご購入いただいた有価証券等は三菱UFJ eスマート証券に開設された口座でお預かりのうえ、三菱UFJ eスマート証券の資産とは分別して保管されますので、三菱UFJ eスマート証券が破たんした際にも三菱UFJ eスマート証券の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保全されます。万一、一部不足額が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円まで補償されます。

- 成年のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

- 当行本支店窓口では、三菱UFJ eスマート証券の証券取引口座開設およびお取引は受付しておりません。また、三菱UFJ eスマート証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介とは、取扱商品・手数料・サービスが異なります。

- 証券取引口座開設後の三菱UFJ eスマート証券の商品・サービスについては、「三菱UFJ eスマート証券お客様サポートセンター」までお問い合わせください。

<三菱UFJ eスマート証券お客様サポートセンター>

0120-390-390(050で始まるIP電話:03-4221-1224)

オペレーター受付:平日 8:00~16:00(年末年始を除く)

- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。

- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。

- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。

- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。

- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。

- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。

- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。

- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。

- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。

- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。

- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。

- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。

- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。

- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。

- NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。

- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。

- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。

- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。

- つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。

- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。

金融商品仲介を行う登録金融機関 株式会社 三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

株式会社 三菱UFJ銀行

(2026年1月29日現在)

(2026年1月29日現在)