育休手当(育児休業給付金)の計算方法は?いつからいつまで支給?申請方法も解説!

- 2025年9月10日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

育休中の生活費に不安がある方

育休中の生活費に不安がある方

-

育休手当の計算方法を知りたい方

育休手当の計算方法を知りたい方

出産や育児のために休業する際に気になるのが、経済的な不安。「育休手当(育児休業給付金)は具体的にどれくらいもらえるのだろう?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、育休手当の支給対象者や支給期間、計算方法について解説します。さらに具体的な計算シミュレーションも紹介しますので、安心して育休を迎えるための準備として役立ててください。

目次

育休手当(育児休業給付金)とは

雇用保険の被保険者は、子どもを養育するために育児休業を取得した際、「育休手当(育児休業給付金)」を受け取ることができます。

まずは、育休手当の支給対象者や支給期間について学んでいきましょう。

育休手当(育児休業給付金)とは

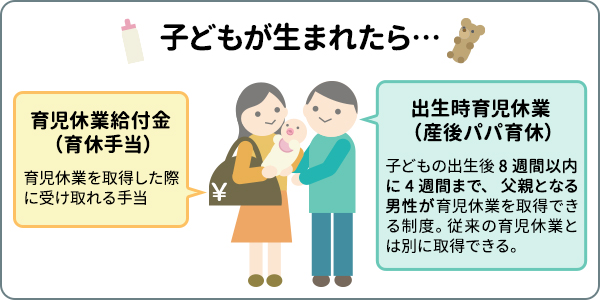

育休手当とは育児休業を取得した際に受け取れる手当のことで、正式名称を「育児休業給付金」といいます。育休中は給与が少なくなったり、もしくはまったくの無給になったりすることも多く、育休手当は子育て中の生活を支える大切な制度です。

なお、「出生時育児休業(産後パパ育休)」の制度も設けられています。正式名称は「出生時育児休業」で、子どもの出生後8週間以内の期間に合計4週間分(28日) 育児休業を取得でき、一定の条件を満たした場合に「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができる制度です。

さらに、2025年4月からは「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」を受け取る方が、一定の条件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給も受けることができるようになりました。

育休手当の支給対象者

育休手当の対象となるのは、「雇用保険の被保険者」です。したがって、自営業者など雇用保険に加入していない人は受け取ることができません。

また育休手当を受け取るためには、勤務日数などいくつかの要件が定められており、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)

- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12ヵ月以上あること

- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること

なお、期間を定めて働いている有期雇用労働者も対象となり、その場合は「子どもが1歳6ヵ月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと」などが条件となります。

育休手当の支給期間

育休を取得するときに知っておきたいのが、育休手当の支給期間です。

どれくらいの期間手当が支給されるかは、取得する育休の種類によって異なります。それぞれ確認していきましょう。

育児休業給付金の場合

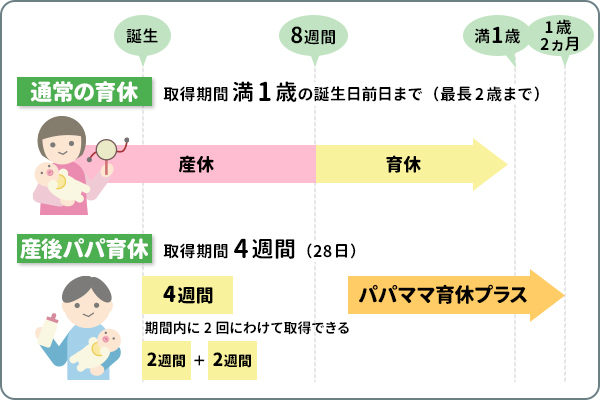

育休手当は、子どもが1歳になる誕生日の前々日まで支給されます。ただし、子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までが支給期間となります。

また、「認可保育所への申し込みを行っているが入所できない」といった場合は、必要書類を提出することで最長2歳まで育休手当の給付を受け取ることが可能です。

この育休手当の延長については、本記事の後半でくわしく解説していますので、そちらも併せて参考にしてください。

「産後パパ育休」の場合

子どもの出生後8週間以内の期間に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得したときに、一定の条件を満たすと「出生時育児休業給付金」の給付を受け取ることができます。

産後パパ育休は2回に分割して取得できるため、「出産時の付き添いに2週間、その後間を空けて2週間取得する」など、生活スタイルに合わせて活用する方法もあります。

「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合

父母のどちらも育休を取得した場合、「パパ・ママ育休プラス」の対象となります。

通常の育休手当の給付期間は原則子どもが1歳になるまでですが、「パパ・ママ育休プラス」では一定の条件を満たすことで子どもが1歳2ヵ月に達するまでに延長できます。

「パパ・ママ育休プラス」は父母が同時に育休を取得することも、交互に取得することも認められています。産後パパ育休と合わせて活用することを検討してみても良いでしょう。

育休手当の計算方法

育休を取得するときに気になるのが、「どれくらいの手当を受けられるのだろう?」ということです。育休手当には支給額の計算方法が定められており、事前におよその金額を試算することができます。

ここからは、育休手当の計算方法や上限額、シミュレーションについて紹介していきましょう。

育休手当の計算方法は日数によって異なる

育休手当は、180日を境に計算方法が異なります。詳細は下記のとおりです。

- 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

- 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

育休手当の基準となる「休業開始時賃金日額」とは、育休を取得する前の直近6ヵ月間の賃金を180で割った金額を指します。

また、一定の要件を満たした場合は出生後休業支援給付金も支給され、「休業開始時賃金日額 × 支給日数(28日が上限) × 13%」が上乗せされます。つまり、育児休業給付と出生後休業支援給付金を合わせると、支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 80%」となります。

支給の上限が定められている点には注意

育休手当は上記の計算式をもとに算出されますが、別途上限・下限額も設けられています。これは、育休手当を算出するときの基準となる休業開始時賃金日額に上限・下限額が設けられているためです。

2026年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限額は16,110円、下限額は3,014円となります。

よって、育休手当を算出するときの基準となる休業開始時賃金月額についても、下記の上限額・下限額が適用される計算となります。

- 上限額:16,110円 × 30日 = 483,300円

- 下限額:3,014円 × 30日 = 90,420円

支給日数が30日の場合の支給上限額と下限額は下記のとおりです。

- (給付率67%)支給上限額323,811円 支給下限額60,581円

- (給付率50%)支給上限額241,650円 支給下限額45,210円

なお、「出生後休業支援給付金」については、支給日数が28日の場合の支給上限額と支給下限額は 次のとおりです。

- (給付率13%)支給上限額 58,640円 支給下限額 10,970円

この支給上限・下限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額をもとに、毎年8月1日に見直しが行われています。

「出生後休業支援給付金」の創設でどう変わった?

2025年4月から改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付」と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。社会保険料の免除等により、手取りベースの給付率は実質10割となります。給付の対象者や金額の計算方法、申請の流れについては、厚生労働省の最新情報をご確認ください。

参考:厚生労働省「育児休業等給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

育休手当の計算シミュレーション

ここで、育休手当の具体的な支給額をシミュレーションしてみましょう。

前述のとおり、育休手当の支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日額 × 67%(181日目以降は50%)」の計算式で算出されます。

休業前の給与別のおよその支給額は下記のとおりです(2026年7月31日まで)。

| 休業前の給与(月額) | 180日目まで | 181日以降 |

|---|---|---|

| 15万円 | 100,500円 | 75,000円 |

| 20万円 | 134,000円 | 100,000円 |

| 25万円 | 167,500円 | 125,000円 |

| 30万円 | 201,000円 | 150,000円 |

ただし、正確な給付額はハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」によって決定されます。

育休手当の申請方法

育休手当を受け取るためには、雇用主である勤務先が受給資格確認手続きを行う必要があります。ここでは、必要書類や申請方法を確認していきましょう。

育休手当の申請時に必要な書類

育休手当の申請には、下記の書類の提出が必要となります。

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

- 1・2に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる賃金台帳やタイムカードなどの書類

- 母子手帳や医師の診断書など育児を行っている事実を確認できる書類

ただし、一般的に1~3については雇用主である勤務先が用意しますので、実際は母子手帳のコピーなどを勤務先に提出するだけで問題ありません。

育休手当の申請方法

育休手当の申請は、勤務先がハローワークあてに必要書類を提出して手続きを行います。手続きの流れは下記のとおりです。

- 必要書類を揃える

- 勤務先の管轄部署に育休手当を申請したい旨を申し出る

- 勤務先がハローワークに必要書類を提出する

- 指定口座宛に育休手当が給付される

育休手当が支給される日は、ハローワークから交付される「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されていますが、およそ支給が決定してから1週間程度で振り込まれます。

育休手当の支給期間の延長方法

育休手当は、原則子どもが1歳になる誕生日の前々日まで支給されますが、一定の要件に当てはまる場合は1歳6ヵ月もしくは2歳になる日前まで延長を申請することができます。

育休手当の延長が認められる要件は下記のとおりです。

- 保育所等における保育の利用申込を行っているが、保育が実施されない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等での保育利用を希望していると公共職業安定所長が認める場合に限る)

- 養育を予定していた配偶者の死亡

- 養育を予定していた配偶者の疾病、負傷等

- 養育を予定していた配偶者との別居

- 養育を予定していた配偶者が産前産後休業等を取得

- 被保険者の他の休業が終了した場合

育休手当の延長申請を行う場合は、書類を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。2025年4月から、保育所などに入れないことを理由とする延長手続きは以下のように変更にされています。

- 育児休業給付金支給申請書

- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

- 市区町村に保育所等の利用申込を行ったときの申込書の写し

- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

なお、育児休業給付金支給申請書に添付する書類については、延長申請を行う理由によって異なります。くわしくは管轄のハローワークにて確認しましょう。

まとめ

育休手当は、育休中の生活を支える大切な給付金です。育休中に安心して過ごせるように、あらかじめどれくらいの手当を受けられるのか、事前に試算しておくと良いでしょう。

また、近年では男性の育休取得も推進されており、要件を満たせば、育休各種給付金の支給を受けられる場合があります。

その場合は「パパ・ママ育休プラス」によって育休を延長することも可能ですので、ぜひ家族で育休の取得方法について話し合ってみましょう。

執筆者:椿 慧理(つばき えり)

執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者

執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年9月10日現在)

(2025年9月10日現在)