産後パパ育休とは?育休との違いや申請方法についても解説

- 2025年10月24日

育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日より「産後パパ育休」と呼ばれる新たな育休制度が施行されました。産後パパ育休は、男性がより積極的に育児に参加することを支援するための制度で、従来の育児休業とは別に取得できます。

この記事では、産後パパ育休の概要やほかの育休制度との違い、育休の取得中に受け取れる金額について解説します。

目次

産後パパ育休とは

産後パパ育休(出生時育児休業)は、子どもが生まれた直後の時期に柔軟に育休を取得できるように2022年10月1日より新たに創設された育休制度です。

まずは、産後パパ育休の制度概要について学んでいきましょう。

産後パパ育休とは

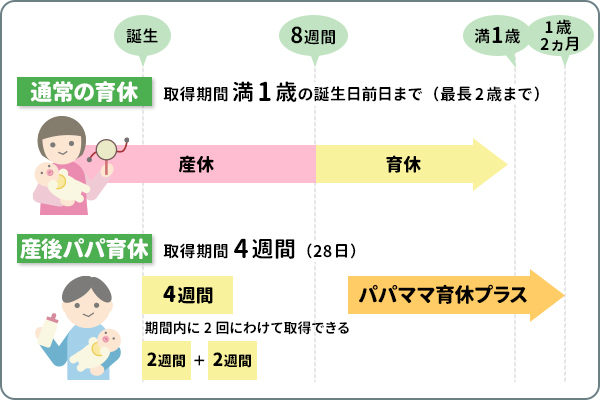

産後パパ育休は、出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として取得できる育児休業です。

(なお子どもが産まれていなくても、出産予定日から取得することができます。)

従来の育休制度では、原則として1回しか取得できませんでしたが、2022年10月1日の制度改正にともない、産後パパ育休を2回に分けて取得することが認められています。

これにより、「退院時と里帰りから戻るときの2回に分けて育休を取得する」など、家庭の事情に合わせながらより柔軟に育休を取得しやすくなりました。

産後パパ育休の対象者

産後パパ育休の対象となるのは、原則として出生後8週以内の子どもを養育する産後休業をしていない男女労働者です。

この「子ども」には、法律上の親子関係があれば、実子だけでなく養子も含まれます。たとえば、「養子縁組里親に委託されている子を養育する場合」といったケースで産後パパ育休を取得することも可能です。

そのため、「産後パパ育休」という名称で呼ばれているものの、条件を満たす場合は女性であっても取得の対象となります。

産後パパ育休とほかの育休制度の違い

育児休業制度は従来のものに加えて、産後パパ育休やパパ・ママ育休プラスなどいくつかの制度があります。ここからは、産後パパ育休とほかの育休制度との違いについて学んでいきましょう。

産後パパ育休と育休の違い

産後パパ育休は、従来の育児休業制度とは別に創設された新たな制度です。下記表で、従来の育休制度との違いを比較してみましょう。

| 産後パパ育休 | 育児休業制度 | |

|---|---|---|

| 対象期間 取得可能日数 |

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳まで(最長2歳まで) |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1ヵ月前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |

分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |

原則就業不可 |

産後パパ育休と一般的な育児休業は対象期間や取得可能日数、申出期限などが異なっており、2つの休業制度を併用して取得することもできます。

これにより、子どもが1歳になるまで最大4回に分けて育休を取得することも可能となりました。

たとえば、夫婦で交互に育休を取得したり、妻が職場復帰するタイミングで夫が育休を取得したりするなど、家庭の事情に合わせて柔軟に制度を活用することが可能です。

産後パパ育休とパパ・ママ育休プラスの違い

産後パパ育休と名前が似た制度として、「パパ・ママ育休プラス」が挙げられます。パパ・ママ育休プラスは両親ともに育児休業を取得する場合に、下記の条件を満たすことで後から育休を取得した方は子どもが1歳2ヵ月になるまで育休を延長することができる制度です。

- 子どもが1歳に達するまでに配偶者が育児休業を取得していること

- 育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること

- 育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

ただし、「産後休業含め1年間」という1人当たりの育休取得可能最大日数は変わりません。パパ・ママ育休プラスは「2人合わせて」1年2ヵ月育休がとれるという制度です。

なお、産後パパ育休とパパ・ママ育休プラスは併用可能となっています。

産後パパ育休中に受け取れる金額

育休を取得するにあたって、休業中の収入に不安を抱く人も多いのではないでしょうか。ここからは、産後パパ育休中に受け取れる金額や社会保険料の取り扱いについて確認していきましょう。

産後パパ育休中に受け取れる金額

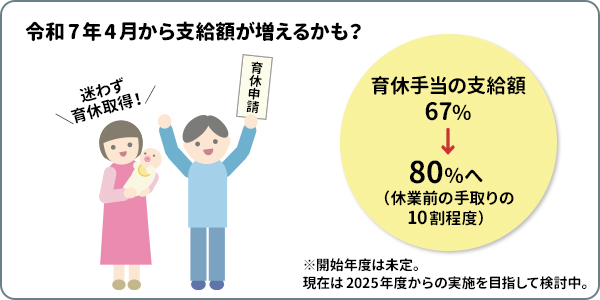

産後パパ育休中は、育休開始時賃金×67%が「出生時育児休業給付金」として、雇用保険から支給されます。

さらに、2025年4月からは一定の条件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給も受けることができるようになり、13%が上乗せされます。

さらに、2025年4月からは一定の条件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給も受けることができるようになり、13%が上乗せされます。

なお、「出生後休業支援給付金」の支給も受けるためには、産後パパ育休(出生時育児休業)を合計14日以上取得した被保険者であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

しかし「出生時育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」を合わせると、支給額は合計で80%となりますので、以前より生活に余裕が持てることでしょう。

自身が対象になるか、事前に確認しておくと安心です。

また、産後パパ育休の取得中は健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。

加えて、育休手当は非課税所得とみなされるため、所得税や住民税が課税されません。住民税は前年の所得に応じて課税されるため、前年度に所得がある場合は育休中も住民税を納める必要がありますが、育休中は所得が減少することから翌年の住民税は負担が軽減される仕組みです。

これにより、休業前の手取り額と比較すると実質10割程度の金額を受け取れる計算となります。

社会保険料の免除に関する注意点

産後パパ育休の取得中は社会保険料の免除を受けられますが、適用を受けるには下記の条件を満たす必要があります。

- その月の末日が育児休業期間中である

- 同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上である

- 賞与にかかる保険料については、連続して1ヵ月を超える育児休業を取得している

取得日数によっては社会保険料を納める必要がありますので、あらかじめ留意しておきましょう。

産後パパ育休の申請方法

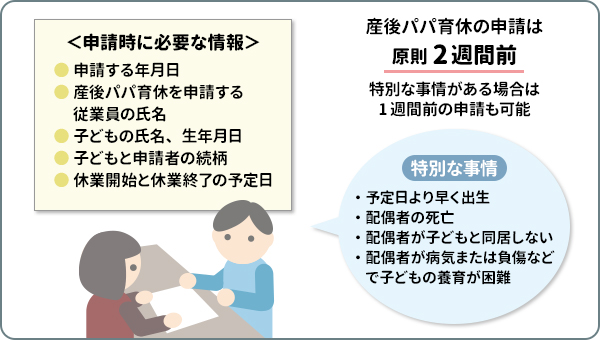

産後パパ育休を取得する際は、原則2週間前までに勤務先へ申し出る必要があります。ここからは、産後パパ育休を取得する際の申請方法について確認していきましょう。

産後パパ育休の申請方法

産後パパ育休を取得する際は、下記の内容を記載した書面を勤務先へ提出する必要があります。

- 申請する年月日

- 産後パパ育休を申請する従業員の氏名

- 子どもの氏名、生年月日

- 子どもと申請者の続柄

- 休業開始と休業終了の予定日

また、勤務先によっては「出生届受理証明書」など子どもが生まれたことを証明する書類の提出が求められる場合もあります。

産後パパ育休の申請書は定められた書式などはありませんが、勤務先にてフォーマットが用意されていることが一般的です。申請の際は、総務や人事など所轄の部署へたずねてみると良いでしょう。

場合によっては1週間前の申請も可能

産後パパ育休の取得は、原則2週間前までに勤務先へ申し出る必要がありますが、特別な事情がある場合は1週間前までの申請が認められるケースもあります。

この「特別な事情」として、次のような条件が定められています。

- 出産予定日より早く子どもが出生したとき

- 配偶者が死亡したとき

- 配偶者が病気または負傷などで子どもを養育することが困難になったとき

- 配偶者が子どもと同居しないこととなったとき

- 子どもが負傷、疾病または障害により2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき

- 保育所の利用申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき

万が一、上記のような状況となった場合は、すみやかに勤務先へ産後パパ育休を取得できないか相談してみましょう。

まとめ

産後パパ育休とは、より男性が積極的に育児に参加することを支援するための制度です。従来の育児休業やパパ・ママ育休プラスと併用することもでき、より柔軟に育休を取得できるように制度が整えられています。

ぜひこの機会に家族で育休取得について話し合ってみましょう。

執筆者:椿 慧理(つばき えり)

執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者

執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年10月24日現在)

(2025年10月24日現在)