戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得するやり方は?いくらかかる?利用時間や本籍地以外で取得する方法も解説

- 2025年9月25日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

コンビニでの戸籍謄本の取り方を知りたい方

コンビニでの戸籍謄本の取り方を知りたい方

-

コンビニで取得する際の注意点を知りたい方

コンビニで取得する際の注意点を知りたい方

役所に行く時間がない方にとって、戸籍謄本や戸籍抄本を取得するのは大変です。しかし、最近では多くの市区町村がコンビニ交付に対応しています。

この記事では、戸籍謄本や戸籍抄本をコンビニで取得するための条件や方法についてくわしく解説します。

目次

戸籍謄本・戸籍抄本とは?

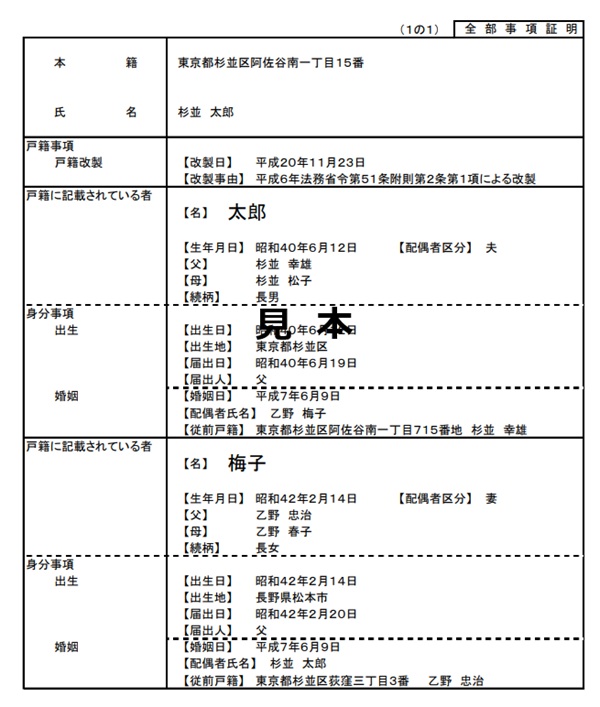

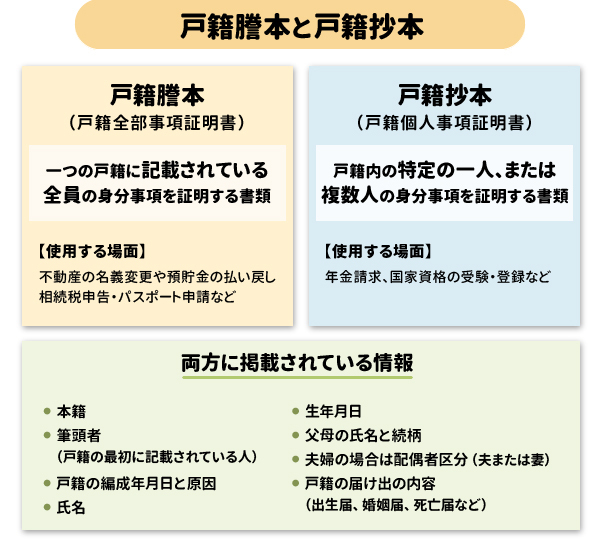

戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも戸籍に記載された身分事項を証明する公的書類ですが、証明する範囲に違いがあります。最初に、それぞれがどのような書類かを確認しておきましょう。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本とは、一つの戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。婚姻や出生、死亡といった個人の重要な情報が網羅されています。現在では、多くの市区町村で戸籍がコンピュータ化されており、その場合は「戸籍全部事項証明書」という名称で発行されます。

一方、戸籍抄本は、戸籍内の特定の一人、または複数人の身分事項を証明する書類です。自分の情報だけが必要で、家族全員の情報までは不要な場合などに利用します。こちらもコンピュータ化されている場合は、「戸籍個人事項証明書」と呼ばれます。

記載されている情報

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは「記載される人数(全員か一部か)」であり、基本的には同じ項目が記載されています。どちらの書類でも記載されている主な項目は、以下のとおりです。

- 本籍

- 筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)

- 戸籍の編成年月日と原因

- 氏名

- 生年月日

- 父母の氏名と続柄

- 夫婦の場合は配偶者区分(夫または妻)

- 戸籍の届出(出生届、婚姻届、死亡届など)の内容

-

杉並区「戸籍の見本」

https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1004/densan_henkogo1.pdf

必要になるケース

戸籍謄本は、家族全員の身分関係を証明する必要がある場面で使用されます。特に相続手続きでは、被相続人と相続人の関係を明確にするために戸籍謄本が必要になる場合が多く、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、相続税申告などで提出を求められます。また、パスポート申請においても、戸籍謄本が必要な場合があります。

一方、戸籍抄本は、年金請求、国家資格の受験・登録といった、特定の個人の情報のみが必要な場合に主に利用されます。

なお、婚姻届の提出については、2024年3月1日の戸籍法改正により、本籍地以外で提出する場合でも戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本は取得できる?

一定の条件を満たすと、コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本を取得できます。市区町村役場の窓口に行く時間がない方にとって、非常に便利なサービスです。

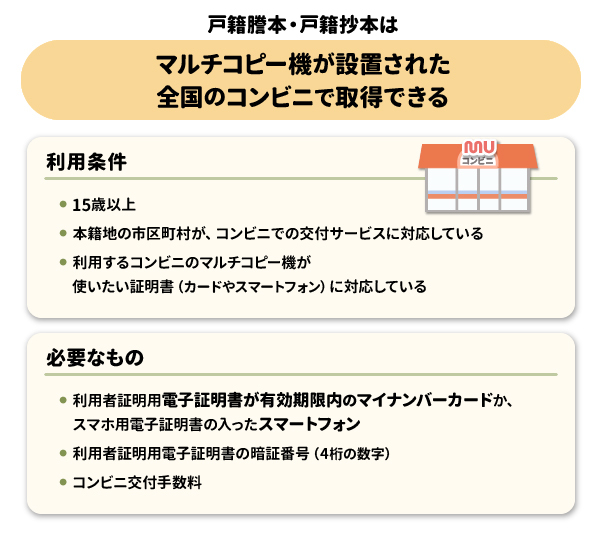

コンビニでの取得方法

戸籍謄本や戸籍抄本をコンビニで取得するには、「行政サービス」を利用できるマルチコピー機(キオスク端末)を使用します。マルチコピー機では、戸籍証明書や住民票、印鑑証明といった公的書類の発行が可能です。

利用可能な店舗

戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニ交付サービスは、マルチコピー機が設置されているコンビニの全国約56,000店舗で利用可能です(2025年3月末現在)。

利用可能な店舗の詳細は、地方公共団体情報システム機構の公式サイト(https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html)で確認が可能です。このサイトでは、都道府県や市区町村を選択して検索すると対応店舗をカンタンに探せます。

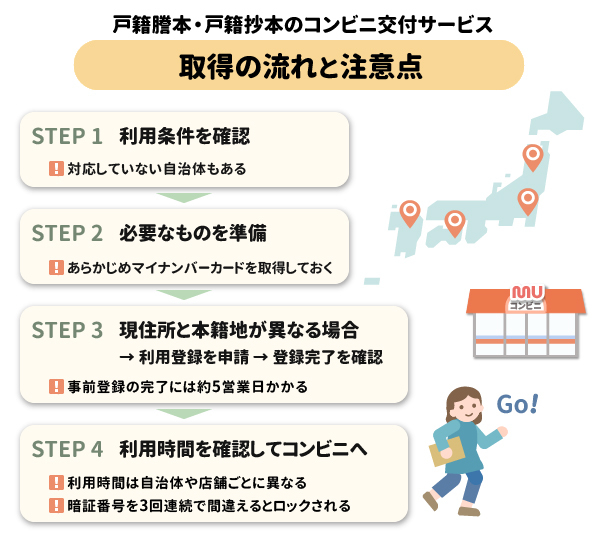

取得するための条件

コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを所有していること、または有効なスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンを持っていること

- 15歳以上であること

- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)がわかること

- 本籍地の市区町村がコンビニでの交付サービスに対応していること

-

静岡県富士市「戸籍の証明書をコンビニ交付サービスで取得するとき」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1015200000/p000325.html

注意点

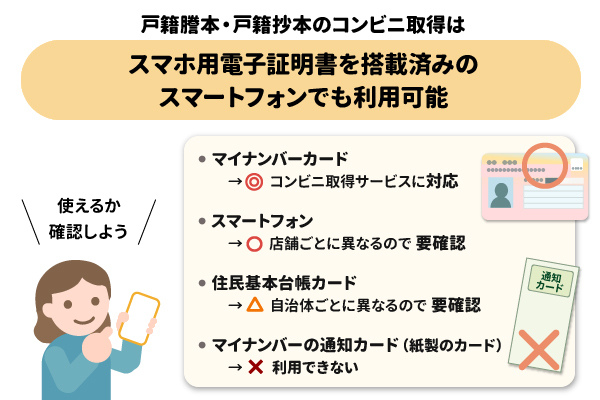

コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する際には、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。

この電子証明書には5年の有効期限があります。カードの表面に記載された有効期限が過ぎると、コンビニのマルチコピー機でエラーが発生し、戸籍証明書を取得できません。電子証明書の有効期限が切れた場合、住民票のある市区町村の窓口で更新手続きが必要です。

この電子証明書には5年の有効期限があります。カードの表面に記載された有効期限が過ぎると、コンビニのマルチコピー機でエラーが発生し、戸籍証明書を取得できません。電子証明書の有効期限が切れた場合、住民票のある市区町村の窓口で更新手続きが必要です。

なお、現住所と本籍地が異なる場合でも、事前に利用登録を申請するとコンビニでの取得ができるようになります。詳細な取得方法については、後ほどくわしく解説します。

コンビニで取得できないケース

戸籍謄本・戸籍抄本はコンビニのマルチコピー機で取得できる場合もありますが、以下の条件に該当する場合は取得できません。

- 15歳未満、成年被後見人

- 婚姻や転籍などで除籍となった場合

- 改製原戸籍など最新以外のもの

- 転出の手続きをした場合(転出予定者を含む)

- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効でない場合

- マルチコピー機で暗証番号の入力を3回連続で間違えた場合

-

静岡県富士市「戸籍の証明書をコンビニ交付サービスで取得するとき」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1015200000/p000325.html

コンビニで取得できない場合、市区町村役場の窓口または郵送で交付請求する必要があります。

戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得する方法

戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニで取得する手続きは、難しくありません。ここでは、取得時に必要なものと取得の手順を解説します。

取得時に必要なもの

コンビニで戸籍謄本または戸籍抄本を取得する際には、以下のものが必要です。

- マイナンバーカード:事前に利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)の登録を済ませておく

- 手数料:コンビニ交付手数料がかかる(詳細は後述)

マイナンバーカードの代わりに、スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンでも利用可能です。その場合、利用予定の店舗がスマートフォンに対応しているかを確認しておく必要があります。また、通知カード(紙製のカード)は利用できないので注意しましょう。

なお、新規発行がすでに終了している住民基本台帳カードでも取得できるケースがありますが、自治体によって対応状況は異なります。住民基本台帳カードを使用したい場合、事前に各自治体に確認したうえで利用するようにしましょう。

コンビニで取得するやり方

コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するためのマルチコピー機の操作は、画面の案内にしたがって進めることができます。具体的な操作手順は以下のとおりです。

- マルチコピー機の「行政サービス」を選択する

- 「証明書交付サービス」を選択する

- マイナンバーカードをコピー機で読み取る

- 証明書を交付する市区町村を選択する

- マイナンバーカード発行時に登録した4桁の暗証番号を入力する

- マイナンバーカードをマルチコピー機から取り外す

- 取得したい証明書(戸籍証明書)を選択する

- 必要部数を入力する

- 発行内容を確認する

- 料金を支払い、証明書を印刷する

コンビニで取得する際の交付手数料と取得可能な時間

コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する際には手数料がかかり、取得可能な時間も決められています。ここでは、具体的な手数料金額や取得可能な時間について解説します。

コンビニ交付手数料

コンビニでの戸籍証明書の交付手数料は、各市区町村が独自に設定しているため地域によって異なります。以下は一例として、東京都杉並区における戸籍証明書のコンビニ交付手数料です。

| 証明書の種類 | 手数料 |

|---|---|

| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通350円 |

| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1通350円 |

| 戸籍の附票の写し(全部・一部) | 1通200円 |

-

東京都杉並区「戸籍の証明書をコンビニ交付サービスで取得するとき」

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s018/10754.html

利用時間

コンビニでの戸籍謄本・戸籍抄本の取得サービスは、基本的に毎日6:30から23:00まで利用できます。土日祝日も関係なく利用できるため、平日に役所に行けない方にとって非常に便利です。ただし、一部の市区町村では、システムメンテナンスやその他の理由により、利用時間が制限されている場合があります。

利用する市区町村のサービス提供時間については、地方公共団体情報システム機構の公式サイト(https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html)の「提供時間に関する備考」欄で確認できます。

現住所と本籍地が異なる場合のコンビニでの取得方法

以前は、本籍地の市区町村の窓口でしか取得できなかった戸籍謄本と戸籍抄本が、今では本籍地以外のコンビニのマルチコピー機でも取得できるようになっています。ここでは、現住所と本籍地が異なる場合の、コンビニでの取得方法を解説します。

2024年3月1日の戸籍法改正により取得可能に

2024年3月1日に施行された戸籍法の改正により、戸籍謄本・戸籍抄本の取得に関する利便性が大幅に向上しました。これまでは、戸籍謄本や戸籍抄本は本籍地の市区町村窓口でしか取得できませんでしたが、この改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できるようになりました。

さらに、コンビニのマルチコピー機でも、事前に利用登録申請をすれば本籍地が異なる場合でも取得できるようになっています。ただし、本籍地の市区町村で「コンビニ交付サービス」が利用できるかを確認する必要があります。

現住所と本籍地が異なる場合は事前登録が必要

現住所と本籍地が異なる場合、コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本を取得するためには、事前に利用登録申請が必要です。登録完了には約5営業日程度の時間がかかるため、急いで戸籍証明書が必要な場合は注意しましょう。

利用登録申請は、マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機からできますが、インターネットでの申請も可能です。インターネットから申請する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダを装備したパソコンが必要です。

なお、マイナンバーカードの機能(電子証明書)を搭載したスマートフォンでは申請できません。

なお、マイナンバーカードの機能(電子証明書)を搭載したスマートフォンでは申請できません。

利用登録の流れ

本籍地の市区町村へ戸籍謄本や戸籍抄本のコンビニ交付利用登録をマルチコピー機から申請する一般的な手順は、以下のとおりです。

- マルチコピー機の「行政サービス」を選択する

- 「証明書の交付」から「利用登録申請」を選択する

- 画面の案内にしたがって本籍地を選択、入力する

- 戸籍筆頭者氏名、電話番号、生年月日を入力する

- マイナンバーカードの有効期限、セキュリティコードを入力する

- マイナンバーカードをマルチコピー機にセットする

- マイナンバーカードの暗証番号を入力する

- マイナンバーカードを取り外す

- 申請内容を確認する

- 表示された申請番号を控える

登録が完了したかどうかは、戸籍証明書交付の登録申請サイト(https://ks.lg-waps.go.jp/ksgu/#/)から確認できます。利用登録で発行された申請番号を入力し、ステータスが「利用登録完了」になっていたら、本籍地の戸籍謄本・戸籍抄本が取得できるようになります。

戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得する際の注意点

コンビニでの戸籍謄本・戸籍抄本の取得は便利ですが、いくつかの注意点があります。以下のような注意点を事前に把握しておきましょう。

すべての自治体が対応しているわけではない

コンビニでの戸籍謄本や戸籍抄本の取得は、全国すべての市区町村が対応しているわけではありません。一部の自治体ではコンビニ交付サービスを導入していないため、ご自身の本籍地がある市区町村がこのサービスに対応していない場合は、コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本を取得できません。

ご自身の本籍地の市区町村が戸籍謄本や戸籍抄本のコンビニ交付に対応しているかどうかは、地方公共団体情報システム機構のWebサイトの「利用できる市区町村」の一覧(https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html)で確認できます。

マイナンバーカード以外の証明書では取得できない

コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本を取得するには、顔写真付きのマイナンバーカードが必要です。マイナンバーを知らせるための「通知カード」では、マルチコピー機でサービスを受けられません。

マイナンバーカードの申請から受け取りまでには1ヵ月以上かかる場合があるため、戸籍謄本や戸籍抄本が必要になりそうな場合は、早めにマイナンバーカードの申請手続きをしておきましょう。

利用できる時間帯は自治体や店舗によっても異なる

コンビニでの戸籍謄本・戸籍抄本の取得は、基本的に毎日6:30から23:00まで利用可能です。ただし、利用する市区町村やコンビニの店舗によっては、利用できる時間帯が異なる場合があります。

たとえば、システムメンテナンスのため一時的にサービスが停止されたり、年末年始などの特定の期間は利用時間が短縮されたりすることもあります。

暗証番号を3回間違えるとロックがかかる

コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本を取得する際には、マイナンバーカード作成時に登録した暗証番号の入力が必要です。この暗証番号を3回連続して間違えてしまうと、マイナンバーカードにロックがかかり、コンビニでの証明書交付サービスが利用できなくなります。

ロックを解除し、再度サービスを利用するためには、ご自身が住民登録をしている市区町村役場の窓口に出向き、暗証番号の再設定手続きをする必要があります。

まとめ

戸籍謄本と戸籍抄本は、マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機から取得できます。現住所と本籍地が異なる場合でも事前に利用登録申請をすると、本籍地以外での取得が可能になります。ただし、すべての市区町村が対応しているわけではなく、利用可能時間や手数料は市区町村によって異なるため、事前の確認が必要です。

役所に出向く時間の取れない方などには便利なサービスなので、条件の合う方は積極的に活用すると良いでしょう。

執筆者:松田 聡子(まつだ さとこ)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、DCアドバイザー、二種外務員資格

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、DCアドバイザー、二種外務員資格

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年9月25日現在)

(2025年9月25日現在)