雇用保険とは?加入条件や失業保険をもらう手続きをわかりやすく解説

- 2025年9月25日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

雇用保険の加入対象か知りたい方

雇用保険の加入対象か知りたい方

-

失業保険の受給条件を知りたい方

失業保険の受給条件を知りたい方

雇用保険から支給される失業保険(失業手当や基本手当ともいわれます)は、仕事を辞めたときに生活を支えてくれる大事なセーフティネットです。

この記事では、雇用保険の加入条件や失業保険などについてわかりやすく解説します。

目次

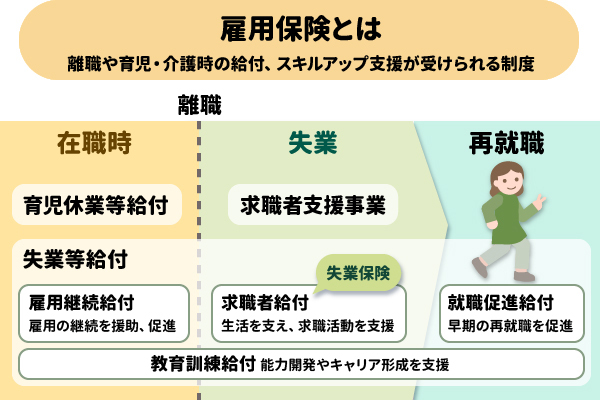

雇用保険とは

一般に、雇用保険は何らかの理由で離職した際に給付が受けられる制度として知られています。病気で体調を崩して離職したり、会社の都合で仕事を失ったりした場合などに給付が受けられる社会保険制度であり、給付の種類は「失業等給付」や「育児休業等給付」などがあります。

なお、離職した際に受給できる失業保険については、あとの項目で解説します。

雇用保険の給付の種類

雇用保険からの給付は、離職した場合に限らず、在職中も給付対象となるものがあります。そのため、法律上は「失業給付」ではなく「失業等給付」といわれ、「失業等給付」には4種類の給付制度が設けられています。

- 求職者給付

- 就職促進給付

- 教育訓練給付

- 雇用継続給付

-

厚生労働省「雇用保険制度の概要(体系)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001512409.pdf

求職者給付

求職者給付は、失業した方の安定した生活を支えつつ、1日でも早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。「基本手当(いわゆる失業手当)」などが支給されます。

就職促進給付

就職促進給付は、失業した方の早期の再就職を促進することを目的とした給付です。「再就職手当」や「就業促進定着手当」などが支給されます。

教育訓練給付

教育訓練給付は、働く方の主体的な能力開発やキャリア形成を支援して、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした給付です。「教育訓練給付金」や「教育訓練休暇給付金」が支給されます。

雇用継続給付

雇用継続給付は、働いている方の雇用の継続を援助、促進することを目的とした給付です。「高年齢雇用継続給付」や「介護休業給付」が支給されます。

雇用保険と社会保険との違い

雇用保険・労災保険は「労働保険」といわれ、健康保険・厚生年金保険・介護保険は「社会保険」といわれます。

いずれも労働者を対象とする保険制度ですが、その目的により加入対象や給付内容が異なります。

いずれも労働者を対象とする保険制度ですが、その目的により加入対象や給付内容が異なります。

雇用保険に加入するメリット

誰でも、失業や離職をした際は不安になります。また、在職していても、将来に向けたキャリア形成に不安を感じることもあるでしょう。

しかし、雇用保険に加入することで、こうした不安を和らげることができます。何らかの理由で離職した際には一定期間、失業手当を受給できますし、在職中に教育訓練給付を活用して資格を取得し、スキルアップを図ることができます。

雇用保険は、比較的少ない保険料負担で、幅広い給付制度が設けられている制度です。加入するメリットは大きいといえるでしょう。

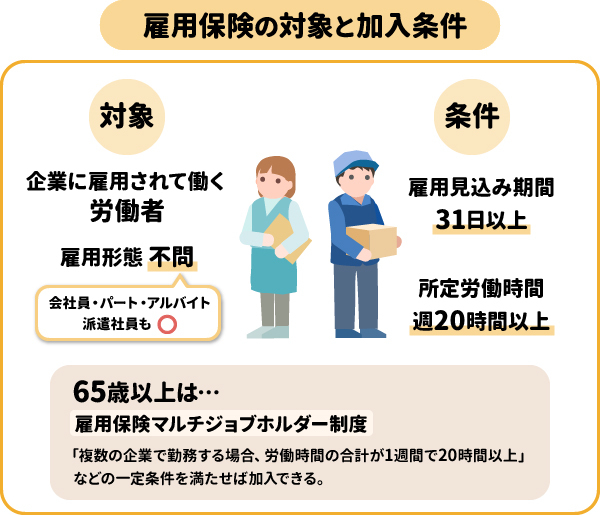

雇用保険の対象と加入条件

雇用保険は、国が運営する公的な保険制度です。加入条件は法律で定められており、本人の自由意思で「加入する・しない」を決められるわけではありません。

雇用保険の対象

雇用保険の対象となるのは、企業に雇用されて働く労働者です。会社員、パート・アルバイト、派遣社員など、雇用形態に関係なく、加入条件を満たせば雇用保険に加入しなければなりません。ただし、経営者・役員、公務員、昼間学生、同居親族など一部は法律などで加入が除外されています。

雇用保険に加入できる条件

雇用保険に加入できる条件は次の2つです。

〈加入できる条件〉

- 雇用見込みが31日以上ある

- 所定労働時間が週20時間以上ある

条件①雇用見込みが31日以上ある

一つ目の条件は、「引き続き雇用される見込みの期間が31日以上あること」です。いくつかのパターンを見てみましょう。

契約期間の定めがない場合は、31日以上の雇用見込みがあることになります。2ヵ月間や3ヵ月間など、31日以上の契約期間を定めて雇用する場合も同様です。

契約期間が31日未満の場合は注意が必要です。

契約期間が1ヵ月であっても、更新する旨の明示がある場合は、31日以上の雇用見込みがあるものとされます。

一方で、たとえば契約期間が20日間で更新の明示がない場合、契約内容のみでは 31日以上の雇用見込みがあるものとは判断できません。しかし、同様の契約に基づいて雇用されている方が31日以上雇用されている実績があれば、31日以上の雇用見込みがあるものとされます。

一方で、たとえば契約期間が20日間で更新の明示がない場合、契約内容のみでは 31日以上の雇用見込みがあるものとは判断できません。しかし、同様の契約に基づいて雇用されている方が31日以上雇用されている実績があれば、31日以上の雇用見込みがあるものとされます。

条件②所定労働時間が週20時間以上ある

二つ目の条件は、「所定労働時間が週20時間以上であること」です。

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などにより、会社との契約上、労働者が働くことを義務付けられた時間をいいます。

1週間の所定労働時間が定まっていない場合や、シフト制などで直前にならないと労働時間が判明しない場合は、勤務実績に基づき、平均の所定労働時間を算定して判断します。

また、雇用契約書などにおける1週間の所定労働時間と、実際の労働時間に常態的に乖離がある場合で、その乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の労働時間により判断します。

65歳以上の場合

現役世代の雇用保険加入者は「一般被保険者」となりますが、65歳以上の加入者は「高年齢被保険者」となります。

65歳以上の方には、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の適用があります。

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは、65歳以上の方が複数の企業で勤務する場合、それぞれの企業では雇用保険の加入条件を満たさなくても、それらの企業での労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であるなど、一定の条件を満たせば、雇用保険に加入することができる仕組みのことです。

2028年から加入条件が変更

2028年10月から、雇用保険の適用範囲が拡大されます。

現在の加入条件のひとつである「所定労働時間が週20時間以上あること」が、「所定労働時間が週10時間以上あること」に変更されるため、現在は労働時間が短くて雇用保険に加入できないパート・アルバイトも、法改正後は雇用保険の加入対象となります。

現在の加入条件のひとつである「所定労働時間が週20時間以上あること」が、「所定労働時間が週10時間以上あること」に変更されるため、現在は労働時間が短くて雇用保険に加入できないパート・アルバイトも、法改正後は雇用保険の加入対象となります。

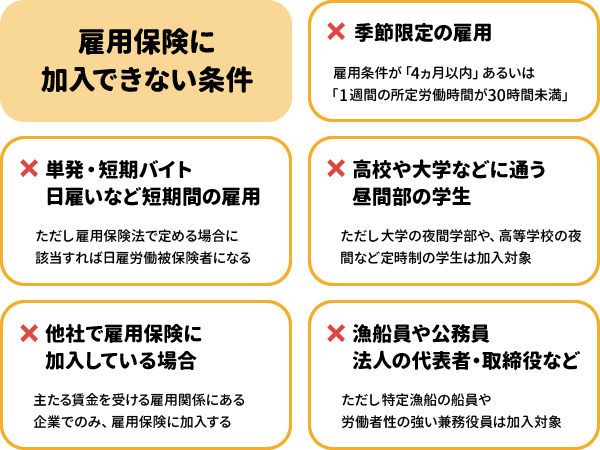

雇用保険に加入できない条件

パート・アルバイト、派遣など、企業に雇われて働いていても、雇用保険に加入できない人もいます。

〈加入できない条件〉

- 単発・短期アルバイト、日雇いなど短期間の雇用

- 季節限定の雇用

- 高校や大学などに通う昼間部の学生

- 他社で雇用保険に加入している場合

- 船員や公務員、法人の代表者や取締役など

単発・短期アルバイト、日雇いなど短期間の雇用

1日だけの短期アルバイトや、短時間の隙間時間だけ働くスポットワークなどの場合は、雇用保険に加入できません。

ただし、日雇労働者であっても雇用保険法で定める場合に該当すれば、雇用保険の日雇労働被保険者となります。さらに、①2ヵ月連続で18日以上雇用された場合②31日以上継続して雇用された場合には、日雇労働被保険者から一般被保険者等への切り替えが必要となります。

ただし、日雇労働者であっても雇用保険法で定める場合に該当すれば、雇用保険の日雇労働被保険者となります。さらに、①2ヵ月連続で18日以上雇用された場合②31日以上継続して雇用された場合には、日雇労働被保険者から一般被保険者等への切り替えが必要となります。

季節限定の雇用

「季節的に雇用される方」であって、「4ヵ月以内の期間を定めて雇用される」あるいは「1週間の所定労働時間が30時間未満である」場合は、雇用保険に加入できません。

ただし、日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります。

ただし、日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります。

なお、「季節的に雇用される方」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される方などをいいます。「季節的業務」とは、その業務が季節や天候、そのほかの自然現象の影響によって一定の時季に偏って行われるものをいいます。

高校や大学などに通う昼間部の学生

昼間部の学生は、雇用保険に加入できません。そのため、昼間学生が夜間などに就労した場合でも雇用保険の被保険者とはなりません。

ただし、大学の夜間学部や、高等学校の夜間など定時制の学生や、昼間学生であっても休学中の場合などは加入対象です。

ただし、大学の夜間学部や、高等学校の夜間など定時制の学生や、昼間学生であっても休学中の場合などは加入対象です。

他社で雇用保険に加入している場合

ダブルワークで働いていても、雇用保険に加入できるのは1社のみです。複数の企業で加入することはできません。ダブルワークの場合、生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある企業でのみ、雇用保険に加入することになります。

船員や公務員、法人の代表者や取締役など

特定漁船以外の漁船に乗り組む船員や、公務員、法人の代表者や取締役は雇用保険の対象外です。

ただし、労働者と役員を兼ねている方(兼務役員)は、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出し、労働者性が強いと認められれば雇用保険に加入できます。

ただし、労働者と役員を兼ねている方(兼務役員)は、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出し、労働者性が強いと認められれば雇用保険に加入できます。

雇用保険の加入手続き方法

雇用保険の加入手続きは、勤務先の企業が行うため、個人で何かを行う必要はありません。ただし、前職がある場合には雇用保険被保険者証を求められることがありますし、マイナンバーを提出する必要もあります。速やかに加入手続きが行われるよう、求められた書類は早めに提出しましょう。

もしも会社が雇用保険の手続きをしてくれない場合、被保険者であることの確認の請求をすることができますので、勤務先を管轄するハローワークに相談してみましょう。

なお、勤務先が労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所かどうかは、厚生労働省ホームページ「労働保険適用事業場検索」で調べることができます。

失業保険(失業手当)の受給条件

失業保険を受給するには、退職した企業から離職票を受け取り、ハローワークへ提出する必要があります。

失業保険の給付を受けられる条件のひとつに、被保険者期間があります。必要な期間は、自己都合退職の場合と倒産・解雇などによる離職の場合で異なります。

自己都合退職の場合は、離職の日以前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。

一方、倒産・解雇による離職の場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによる離職などの場合は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上の被保険者期間が必要です。

離職を余儀なくされた場合のほうが、受給に必要な被保険者期間が短くなっていることを覚えておきましょう。

離職票が送られてくるタイミング

離職票は、離職した当日には受け取れません。従業員の退職後、企業の担当者がハローワークで雇用保険の資格喪失手続きを行った際に離職票が発行されるため、勤めていた企業から退職者に離職票が届くまで、一般的に2週間ほどかかると考えておきましょう。

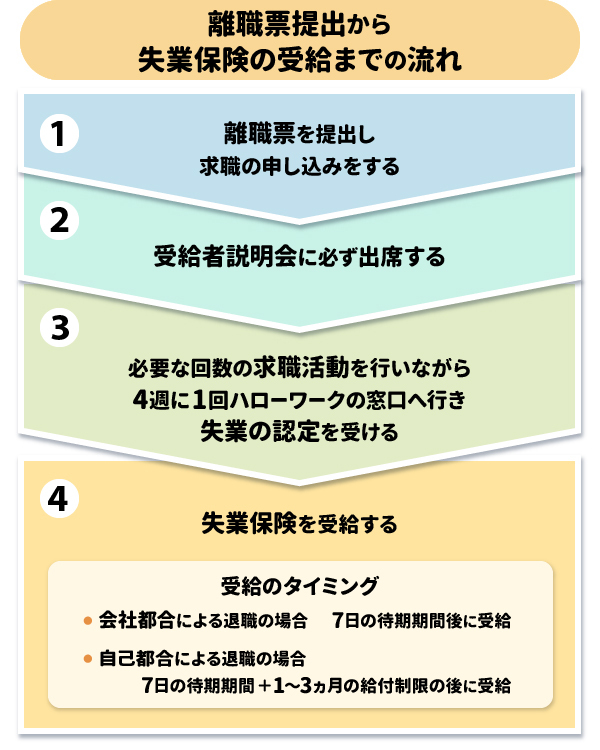

離職票提出から失業保険を受け取るまでの流れ

失業保険を受けるためには、必要な手続きを踏み、失業の認定を受ける必要があります。

- 離職票を提出し、求職の申し込みをする

- 受給者説明会に必ず出席する

- 必要とされる回数の求職活動を行いながら、4週に1回ハローワークの窓口へ行き、失業の認定を受ける

- 失業保険を受給する

失業保険をもらえるタイミング

離職理由により、失業保険を受給できるタイミングが異なります。

解雇や定年、契約期間満了で離職した場合は、離職票をハローワークに提出し、求職の申し込みをしてから7日間の待期期間が経過したあとに失業保険を受給できます。

一方、自己都合や懲戒解雇で離職した場合は、待期期間後に給付制限期間が設けられています。離職票をハローワークに提出し、求職の申し込みをしてから7日間の待期期間が経過したあと、1~3ヵ月の給付制限期間を経なければ失業保険を受給できません。

ただし、自己都合により離職し、教育訓練などを受ける場合は、給付制限が解除されます。

まとめ

雇用保険は、離職により収入が途絶えたときに生活を支えてくれる大事な社会保険制度です。

現在の加入条件のひとつは「週20時間以上」働くことですが、2028年10月から「週10時間以上」に見直されます。ワークライフバランスが重視される中、育児や介護、その他の事情で短時間勤務を選択する人も雇用保険に加入できるようになり、安心して働くことができる環境が広がるでしょう。

ただし、失業手当を受給するには、「働く意思と能力」が必要です。病気やけが、妊娠・出産・育児などのため、すぐには働くことができないときは失業手当を受給できません。

これらのことも想定し、もしものときにそなえて、今から貯蓄を始めておきましょう。

執筆者:角村 俊一(かくむら しゅんいち)

執筆者保有資格:社会保険労務士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2種外務員資格

執筆者保有資格:社会保険労務士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2種外務員資格

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

- 当行口座をお持ちでない方もお申込可能。

- インターネット・バンクイックアプリなら24時間いつでもお申込み可能。

- 金利は年1.4%~年14.6%、利用限度額は10万円から最高800万円まで。

- 全国の当行・セブン銀行ATM・ローソン銀行ATM・イーネットATMで利用可能(カード発行の場合)。

- お借り入れ・ご返済ともにATM利用手数料無料。

- ご自身のライフスタイルに合わせて、カードレスも選択可能。

- 入会金・年会費無料。

当行の普通預金口座がなくてもお申込可能。

お申し込み~ご契約までご来店いただく必要はありません。

お申し込み~ご契約までご来店いただく必要はありません。

お申し込みはWeb完結

24時間いつでもお申し込みが可能です

24時間いつでもお申し込みが可能です

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年9月25日現在)

(2025年9月25日現在)