社会保険料とは?種類や計算方法・控除、注意点までわかりやすく解説

- 2025年7月22日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

社会保険料の概要について知りたい方

社会保険料の概要について知りたい方

-

社会保険料の計算方法を知りたい方

社会保険料の計算方法を知りたい方

社会保険とは、病気や失業、老後などにそなえる公的な保険制度のこと。任意加入の民間保険とは異なり、強制加入の保険です。

健康保険料や厚生年金保険料など、毎月の社会保険料負担は軽くはありませんが、いざというときにわたしたちの暮らしを支えてくれます。

今回は、社会保険料についてわかりやすく解説します。

目次

社会保険料とは?

社会保険は、日本における社会保障制度の1つです。医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険という5つの制度があり、病気や失業、介護、老後などのリスクにそなえることができます。

医療保険は、会社員が加入する健康保険、個人事業主が加入する国民健康保険、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療に分類され、年金保険は、会社員が加入する厚生年金保険、個人事業主が加入する国民年金に分類されます。

社会保険制度に加入することで、病気や失業などの際に保険給付を受けることができますが、リスクにそなえて支払うのが社会保険料です。

負担額や負担の仕方は、保険の種類によって異なります。

社会保険の仕組みと受給方法

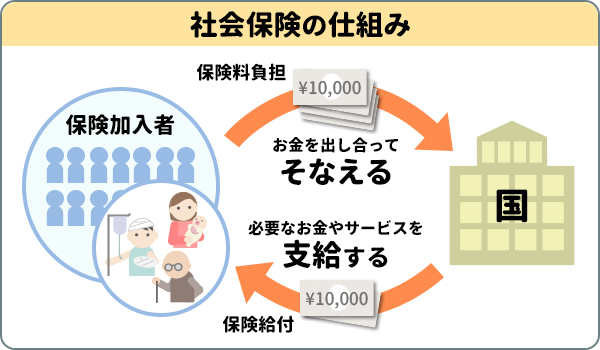

社会保険制度の基本的な仕組みは、「保険料負担」 → 「保険事故」 → 「保険給付」です。

「保険事故」とは、生きていくうえで遭遇するかもしれない経済的なリスク、つまり病気や失業などで収入がなくなることをいいます。

保険制度は、こうしたリスクにそなえるために加入者があらかじめお金を出し合い(保険料負担)、リスクに直面した人にお金やサービスを給付することで(保険給付)、その人の生活を支える仕組みです。各保険制度により、保険料負担のルール、想定する保険事故、保険給付の内容が決められています。

各保険制度からの保険給付をみてみると、たとえば、健康保険には出産育児一時金や傷病手当金などの給付制度があり、医療費の一部負担をすることで医療機関にかかることもできます(療養の給付)。

また、年金保険には老齢年金や遺族年金、障害年金などがあり、介護保険では、利用料の一部を負担することで介護サービスを受けることができます。雇用保険には失業等給付や育児休業給付などがあり、労災保険は勤務中にけがをした場合などに、休業補償給付などが受けられます。

各保険制度により、受給に必要な申請方法や必要書類などが決められているため、勤務先や自治体、または関係機関の窓口や公式サイトなどで、事前に確認しておくと良いでしょう。

社会保険の加入対象者は?パートは加入対象?

株式会社など法人の事業所や、従業員が常時5人以上いる個人事業所(一部の業種を除く)は、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の強制適用事業所です。勤務先が強制適用事業所の場合、法律で定められた加入要件を満たすと、本人の意思とは関係なく加入が義務付けられています。

さらに、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種や規模にかかわらず、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業となります。

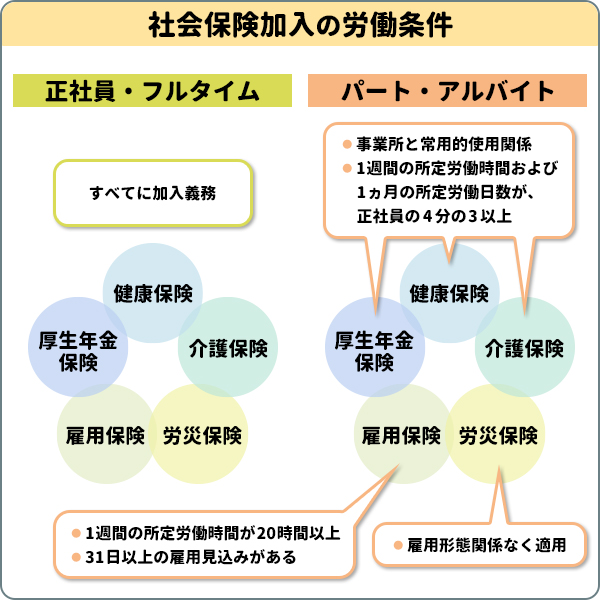

原則として、正社員やフルタイムで働く方は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険のすべてに加入が義務付けられています。

個人事業主は、健康保険ではなく国民健康保険に、厚生年金保険ではなく国民年金に加入します。40歳になると、介護保険にも加入します。雇用保険や労災保険については、原則として適用されません。

ただし、労災保険には、労災保険の適用対象とはならない中小事業主や一人親方などが任意で加入できる特別加入制度が設けられています。令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けているフリーランスの方(特定フリーランス事業)も業種・職種を問わず特別加入することができるようになりました。

パートやアルバイトで働く方の社会保険への加入は、勤務時間や契約期間などの労働条件により決まります。

健康保険・厚生年金保険・介護保険は、事業所と常用的使用関係にあり、「1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上」であれば加入対象となります。

雇用保険は、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「31日以上の雇用見込みがあること」という両方の労働条件に該当する場合に加入が必須となります。

労災保険は、すべての労働者に適用されます。

2024年10月に社会保険適用が拡大

2016年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が段階的に実施されています。

2024年10月からは、従業員数が51人~100人の企業で働くパート・アルバイトの方は社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の適用対象となりました。そのため、次の要件を満たした場合には社会保険への加入義務が生じ、社会保険料の負担が発生しています。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8.8万円以上(基本給および諸手当(*))

- 2ヵ月を超えて働く予定がある

- 学生ではない(学生であっても休学中や定時制・通信制の場合は対象)

- 諸手当に通勤手当や時間外手当、賞与などは含みません。

-

厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/jigyounushi_guidebook.pdf

なお、学生であっても、「卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方」「休学中の方」「大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等」は社会保険の適用拡大の対象となります。

また、従業員数が50人以下の企業においても、従業員の同意があれば、社会保険の適用拡大の対象事業所となる「任意適用」の仕組みがあります。

社会保険の適用対象となった従業員は、給与から社会保険料が天引きされ、口座振替や窓口で保険料を納付する必要はありません。

社会保険料の種類と負担割合

雇われて働く方の社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つに分類されます。

社会保険料に関するルールは各保険制度により決められているため、負担割合や保険料率が異なります。

社会保険料の種類

5つの社会保険に関する保険料の概要は次のとおりです。

| 健康保険料 | 病気、怪我、死亡、出産への保障 |

|---|---|

| 厚生年金保険料 | 老齢、障害、死亡にそなえて負担する保険料 |

| 介護保険料 | 介護にそなえて負担する保険料 |

| 雇用保険料 | 失業、雇用継続、教育訓練、育児休業にそなえて負担する保険料 |

| 労災保険料 | 業務に関する負傷、病気、障害、死亡にそなえて負担する保険料 |

社会保険料の負担割合と保険料率

社会保険料の負担割合と保険料率は、各保険制度によって異なります。厚生年金保険料率は平成29年10月以降18.3%で固定されていますが、それ以外の保険料率は毎年見直されています(労災保険料率は原則3年ごと)。

【令和7年度の負担割合と保険料率】

| 負担割合 | 保険料率 | |

|---|---|---|

| 健康保険料 | 労働者と会社で折半 | 全国平均10.0% (都道府県ごとに設定) |

| 厚生年金保険料 | 労働者と会社で折半 | 18.3% |

| 介護保険料 | 労働者と会社で折半 | 1.59% |

| 雇用保険料 | 労働者と会社で負担するが、会社負担のほうが多い | 14.5/1,000 ~ 17.5/1,000 |

| 労災保険料 | 全額会社負担 | 2.5/1,000 ~ 88/1,000 |

-

厚生労働省「令和7年度の労災保険率等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf

健康保険料率は、都道府県によって異なる点に注意しましょう。雇用保険料率は、事業の種類により決められています。なお、健康保険料などとは異なり、雇用保険料率の負担割合は労使折半ではありません。

社会保険料の計算方法

社会保険料は毎月の給与から天引きされているため、計算方法を知らない方も多いと思います。ここでは、社会保険料の計算方法を確認してみましょう。

社会保険料の計算には標準報酬月額を用いる

社会保険料は労働者の給与に応じて決まります。ただし、毎月の給与が変動すると計算も煩雑になりわかりづらいため、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は標準報酬月額を用いて算出します。

標準報酬月額とは、給与を一定の幅で区切り等級に分けたものです。健康保険・介護保険は50等級、厚生年金保険は32等級に分類されています。どの等級に該当するかは毎年1回、定期的に見直されます。

健康保険料・厚生年金保険料の計算方法

健康保険料と厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。

計算式:保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率

保険料率は、健康保険事業の運営主体である保険者によって異なります。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、健康保険料率は都道府県ごとに定められています。

介護保険料の計算方法

介護保険料は、標準報酬月額に介護保険料率をかけて算出します。

計算式:保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率

保険料率は毎年見直されます。

ただし、65歳になると介護保険料の計算方法が変わるので注意が必要です。

介護保険制度では、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者と区分しており、第2号被保険者の介護保険料の算出には上記計算式が使われますが、第1号被保険者の介護保険料は、お住いの区市町村が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて計算されます。

なお、65歳以降の方の介護保険料は給与天引きではなく、原則として老齢年金からの天引きとなります。

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、毎月の給与に雇用保険料率をかけて算出します。健康保険料などの算出に用いる標準報酬月額のような仕組みはありません。

雇用保険料の対象となる給与は基本給だけでなく、残業代や通勤手当、住宅手当なども含まれます。

計算式:保険料 = 毎月の給与額 × 保険料率

保険料率は業種によって異なります。

【令和7年度の雇用保険料率】

| ① 労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ) |

② 事業主負担 |

① + ② 雇用保険料率 |

||

|---|---|---|---|---|

| 失業等給付・育児休業給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | |||

| 一般の事業 | 5.5/1,000 | 5.5/1,000 | 3.5/1,000 | 14.5/1,000 |

| 農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | 3.5/1,000 | 16.5/1,000 |

| 建設の事業 | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | 4.5/1,000 | 17.5/1,000 |

-

厚生労働省「令和7年度の労災保険率等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf

労災保険料の計算方法

労災保険料は全額会社負担のため、従業員が負担することはありません。

保険料は、会社が全従業員に支給した給与や賞与の合計額に、業種ごとに定められた労災保険料率をかけて算出します。

計算式:保険料 = 全従業員の年度内の賃金総額 × 労災保険料率

社会保険料に関する注意点

社会保険料の負担については、知っておきたいルールや注意点があります。社会保険料が免除される場合や、社会保険料が高くなってしまうケースなどについてみてみましょう。

なお、ここでいう社会保険料は健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料を指します。

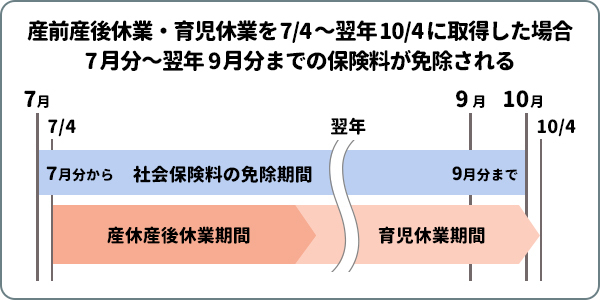

産休や育休の期間中は社会保険料の支払いが免除される

産休中や育休中は、社会保険料が免除されます。産休や育休を取得する際は、会社に社会保険料の免除を申し出ましょう。産休に関して保険料が免除される期間は、産前産後休業の開始月から休業終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

なお、社会保険料が免除されても、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

産休後はそのまま育休に入ることが多いと思いますが、育休に関して保険料が免除される期間は、育児休業の開始月から休業終了日の翌日が属する月の前月までです。

育休の免除期間も産休の場合と同様、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

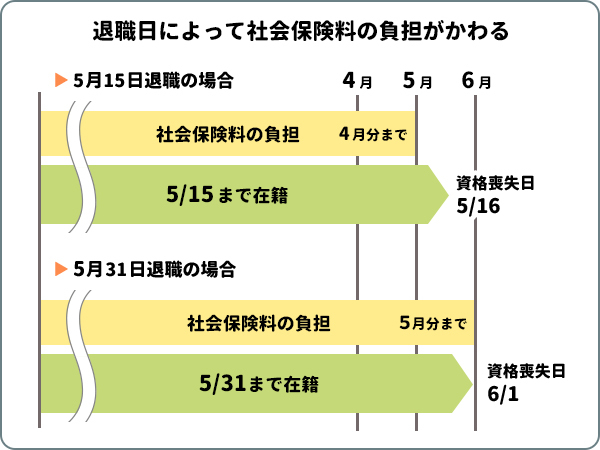

社会保険料が日割り計算されることはない

社会保険料は月単位で計算されるため、日割り計算されることはありません。そのため、月の途中で入社した場合でも、その月分の社会保険料を負担する必要があります。

退職時は、退職日によって社会保険料のかかり方が異なります。

保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月(入社月)から資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生するからです。

月途中の退職の場合、退職月の社会保険料はかかりません。たとえば、5月15日退職の場合は4月分までとなります。

例:5月15日退職の場合は、資格喪失日が5月16日、保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかるので、保険料の負担は4月分まで

例:5月15日退職の場合は、資格喪失日が5月16日、保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかるので、保険料の負担は4月分まで

一方、月末退職の場合、退職月まで社会保険料がかかります。たとえば、5月31日退職の場合は5月分までとなります。

例:5月31日退職の場合は、資格喪失日が6月1日、保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかるので、保険料の負担は5月分まで

例:5月31日退職の場合は、資格喪失日が6月1日、保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかるので、保険料の負担は5月分まで

4月から6月の給与がふえると社会保険料も増加する

社会保険料は、入社時の給与に応じて決められます。しかし、昇給や昇格、新しい手当が付くなど、入社時の給与はその後、変わることが一般的です。よって、給与に見合った社会保険料を定期的に算定する仕組みが設けられています。

この仕組みは定時決定といわれ、毎年4月、5月、6月の給与を平均した額を基に新たな標準報酬月額を決定し、社会保険料額を算出します。そのため、4月から6月に残業などで給与がふえた場合は、負担する社会保険料もふえることになります。

賞与(ボーナス)は支払い対象になる?

ここまでは毎月の給与に関する社会保険料をみてきました。次は、賞与に関してはどうなるかをみてみましょう。

賞与(ボーナス)も社会保険料の支払い対象になる

社会保険料は毎月の給与だけでなく、賞与にもかかります。賞与とは、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。一般に、夏季賞与、冬季賞与、期末賞与などが該当するでしょう。年4回以上支給されるものは、社内的に「○○賞与」とよばれていても賞与には該当しません。標準報酬月額の対象となる報酬になります。

賞与にかかる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は、実際に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、その標準賞与額に保険料率をかけて算出します。毎月の給与とは計算方法が異なることに注意しましょう。

計算式:保険料 = 標準賞与額 × 保険料率

雇用保険料については1,000円未満を切り捨てることなく、実際に支払われた賞与額に保険料率をかけて算出します。

計算式:保険料 = 賞与額 × 保険料率

社会保険料を支払うと控除を利用できる

賞与も社会保険料の対象となりますが、負担した社会保険料は社会保険料控除が使えます。毎月の給与から負担した社会保険料も同様です。

社会保険料控除は、所得税を計算する中で行われる所得控除といわれる仕組みの1つで、社会保険料控除を適用することで所得税が安くなります。その計算は年末調整で会社が行うので、従業員は特に必要な手続きはありません。

なお、子どもの国民年金保険料を負担した場合など、家族の社会保険料を負担した場合も、社会保険料控除が使えます。ただし、国民年金保険料の控除については、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要ですから、年末調整の際、会社に提出します。

証明書は日本年金機構から送られてきます。ちなみに、令和6年分の証明書の送付スケジュールは以下のとおりでした。

| 対象者 | 送付方法 | 送付日 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 郵送 | 令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次 |

| 2 | 1のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方 | 電子送付 | 令和6年10月中旬から10月下旬にかけて順次 |

| 3 | 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1の対象者は除きます) | 郵送 | 令和7年2月上旬 |

| 4 | 3のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方 | 電子送付 | 令和7年1月下旬から順次 |

-

日本年金機構「令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujo/R6koujo/soufu.html

まとめ

社会保険は、病気や失業などにより通常の日常生活を送ることが難しくなった場合に支えてくれる公的な制度であり、社会保険料を負担することでリスクにそなえることができます。

ただし、社会保険料の負担や給付に関するルールは各保険制度により決められています。保険給付を手厚くするために、任意で社会保険料を多く負担することはできません。

社会保険以外からの上乗せの給付として、民間保険やつみたて商品などの活用も検討してみましょう。

\三菱UFJ銀行でつみたてをはじめませんか?/

執筆者:角村 俊一(かくむら しゅんいち)

執筆者保有資格:社会保険労務士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2種外務員資格

執筆者保有資格:社会保険労務士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2種外務員資格

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年7月22日現在)

(2025年7月22日現在)