ふるさと納税とは?仕組みやメリット、手続き方法を初心者にもわかりやすく解説!

更新日:2025年7月17日

今、返礼品がもらえる「ふるさと納税」をする人がふえています。また、所得税や住民税の控除が受けられることから、ふるさと納税をやってみたいと考えている人は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、初めてふるさと納税をする人のために、ふるさと納税の仕組みやメリット、手続き方法のほか、上手な活用方法や制度改正についてわかりやすく解説します。

目次

自分の選んだ自治体に寄附できる制度

まずはふるさと納税の概要について解説します。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、故郷や応援したい市町村など、自分が選んだ自治体に寄附ができる制度のことです。また、ふるさと納税は所得控除の1つ「寄附金控除」の対象となるため、税制メリットが受けられます。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税では、確定申告をすると寄附額のうち2,000円を超える部分に関して寄附金控除の適用を受けることができ、所得税が還付され、住民税が控除されます。

ただし、年収や家族構成などにより控除上限額が設けられています。控除上限額とは、実質自己負担が2,000円で済む寄附額の上限のことです。控除上限額を超える部分には寄附金控除の適用はなく、超過金額はすべて自己負担となるので注意が必要です。

つまり、控除上限額の範囲内であれば、実質2,000円の自己負担で返礼品を受け取りながらふるさと納税ができます。

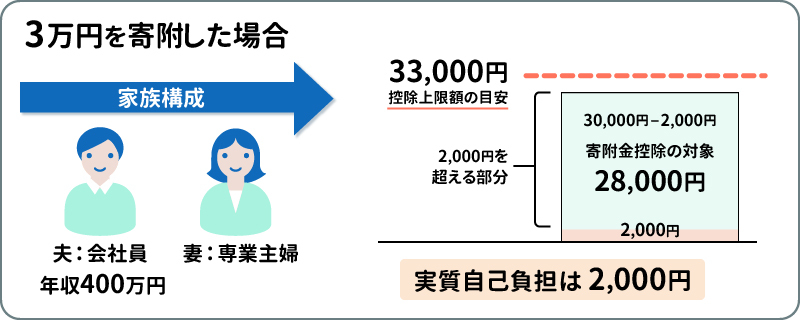

ここで、年収400万円の会社員の夫と専業主婦の妻の2人世帯が3万円分のふるさと納税をした場合を例に、ふるさと納税の仕組みを見てみましょう。

なお、税金控除の手続きには「確定申告」と「ワンストップ特例制度」がありますが、ここでは「確定申告」を利用した場合について説明します。

なお、税金控除の手続きには「確定申告」と「ワンストップ特例制度」がありますが、ここでは「確定申告」を利用した場合について説明します。

<家族構成>

- 夫:会社員 年収400万円

- 妻:専業主婦

<寄附額>

3万円

年収400万円では控除上限額の目安は33,000円です。

-

総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

この場合、寄附額は3万円ですから、2,000円を超える部分はすべて寄附金控除の対象となります。

寄附金控除の対象額:30,000円 - 2,000円 = 28,000円

このとき28,000円にあたる所得税が還付され、住民税からの控除分がふるさと納税をした翌年の住民税から差し引かれます。実質自己負担となるのは2,000円のみです。

同様に、下記の場合も見てみましょう。

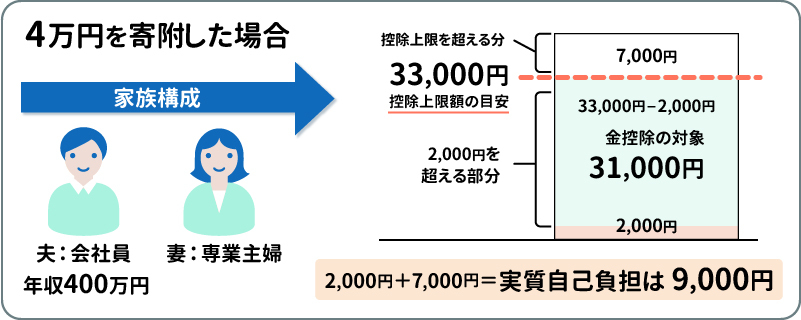

<家族構成>

- 夫:会社員 年収400万円

- 妻:専業主婦

<寄附額>

4万円

年収400万円では控除上限額の目安が33,000円ですから、33,000円を超える部分はすべて自己負担となります。

寄附金控除の対象額:33,000円 - 2,000円 = 31,000円

自己負担となる部分:40,000円 - 33,000円 = 7,000円

このとき、31,000円にあたる所得税が還付され、住民税が控除されます。実質自己負担となるのは9,000円です。(2,000円 + 7,000円)

- ご紹介した控除上限額はあくまでも目安です。実際には若干の差異が生じる場合があります。

ふるさと納税の魅力(メリット)

ふるさと納税とは、どんな魅力がある制度なのでしょうか。ここでは、ふるさと納税のメリットとなる3つのポイントをご紹介します。

地域の特産品などの返礼品がもらえる

ふるさと納税をすると、納税先の自治体からその地域の特産品や地域産業で生産される商品を返礼品(お礼の品)として受け取ることができます。私たちはふるさと納税を通して、寄附する自治体ならではの名産品に出会うことができ、地域の魅力を知ることができます。

寄附金の使い道を自分で選べる

ふるさと納税では、寄附金の使い道として自分の希望する用途を選ぶことができます。寄附金の使い道は、まちづくりや子育て支援、産業振興、環境保護、文化遺産の保護、災害支援など自治体によりさまざまです。自治体のホームページで寄附金の使い道を紹介しているところもあるので、チェックしてみると良いでしょう。

税金還付・控除が受けられる

ふるさと納税の大きなメリットは、所得控除である寄附金控除を受けられることです。年収や家族構成などによる控除上限額が設けられていますが、控除上限額までの寄附であれば、2,000円を超える部分に対して所得税の還付、住民税の控除を受けられます。

ふるさと納税の手続き方法

ふるさと納税の手続き方法はとてもカンタンです。ここでは、ふるさと納税の手続き方法を5つのステップに分けて、初めてふるさと納税をする人でもわかりやすく解説します。

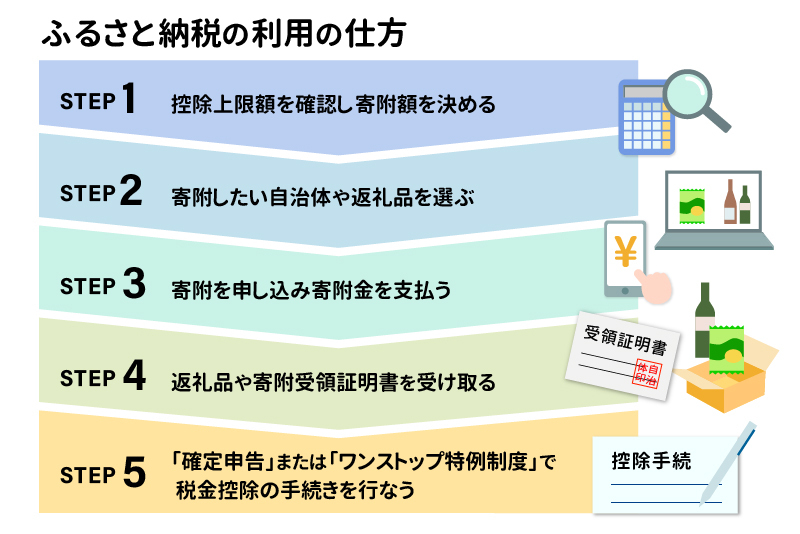

以下は、ふるさと納税の利用の仕方を図で表したものです。

では、各ステップの詳細を見ていきましょう。

STEP1:寄附する金額を確認する

前述したとおり、ふるさと納税では、控除上限額を超える部分は寄附金控除の対象にならず、すべて自己負担になってしまいます。ふるさと納税の節税メリットの恩恵を受けるためにも、まずは自分の控除上限額を確認しておきましょう。

総務省のふるさと納税ポータルサイトやふるさと納税サイトでは、年収や家族構成別の控除上限額の目安を一覧表にして紹介しています。ぜひチェックして、控除上限額を超えないよう寄附額を決めましょう。

STEP2:寄附したい自治体や返礼品を選ぶ

ふるさと納税サイトや自治体のホームページで返礼品を選ぶことができます。応援したい自治体や自分の故郷などの返礼品をチェックしてみましょう。また、欲しい返礼品があれば検索して選ぶこともできます。自分にあった納税先や返礼品を探してみてください。

STEP3:寄附の手続きを行う

ふるさと納税の返礼品はふるさと納税サイトや自治体のホームページからクリックするだけでカンタンに申し込むことができます。また、自治体への電話やファックスでも申し込めます。

寄附金の支払い方法は自治体やふるさと納税サイトにより異なりますが、クレジットカードやスマホ決済、郵便振替、銀行振込、現金書留、納付書払い、コンビニ払いなどさまざまな方法があります。返礼品を選ぶと複数の支払い方法が提示されるので、自分にあった方法を選びましょう。

STEP4:返礼品や寄附受領証明書を受け取る

ふるさと納税をすると、納税先の自治体から返礼品と「寄附受領証明書」が届きます。返礼品の到着のタイミングは、自治体や品物により異なります。

また、指定した支払方法によっては、郵便振替や銀行振込の用紙、納付書、コンビニ払いの振込用紙が同封されてきます。その際、払込票の控えが確定申告に必要となる場合があるので、失くさないようにしましょう。

さらに寄附受領証明書は寄附をした証明になるもので、確定申告の際、必要となる書類です。届いたら失くさないよう大切に保管しておきましょう。

STEP5:自分にあった税金控除の手続き

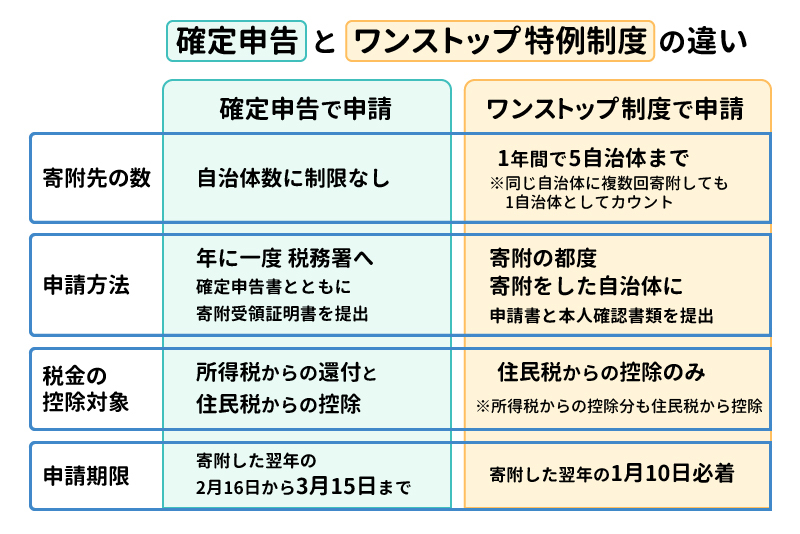

ふるさと納税での寄附金控除の手続きには2通りの方法があります。1つは「確定申告」で、もう1つは「ワンストップ特例制度」による手続きです。

ワンストップ特例制度とは、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。納税先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を入手し、必要事項を記入して添付書類とともに自治体へ送るだけで手続きが完了します。

ただし、寄附した自治体が5自治体を超えた場合、あるいは年末の寄附で申請書の送付期限(寄附した翌年の1月10日必着)に間に合わないときは、確定申告で手続きをする必要があります。

また、会社員でも医療費控除など所得控除を受けるため、あるいは年収2,000万円を超える会社員は確定申告が必要なので、ふるさと納税の寄附金控除も一緒に確定申告をしましょう。

下記に確定申告とワンストップ特例制度の違いを一覧にしていますので、内容をよく確認しておきましょう。

ワンストップ特例制度と確定申告は併用できないのでご注意ください。ワンストップ特例制度の申請をした後に確定申告をすると、先に手続きしたワンストップ特例制度の申請が無効になってしまいます。もし後から確定申告をすることになったときは、あらためてワンストップ特例制度で申請した分も確定申告で申告しましょう。

2025年10月からふるさと納税が変わる!制度改正の影響は?

2024年6月(一部2025年10月)から、ふるさと納税制度が一部改正され、以下のように基準が見直されることになりました。

- 2025年10月から、寄附者に対しポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附募集が禁止

- 返礼品は、価値の過半が当該区域内で生じていることについて、製造者から証明がなされた場合に限定

- 宿泊券等の返礼品の場合、同一県内展開の宿泊施設に限る

(1人1泊5万円以下の宿泊および甚大な災害の被災地での宿泊等は、その限りではない)

-

総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し(令和6年6月28日付け告示第203号)」より

https://www.soumu.go.jp/main_content/000955669.pdf

仲介サイト内でのポイント付与が禁止に

2025年10月から、寄附者に対するポイントや特典の付与が、すべての仲介サイト(ポータルサイトや外部サービス)を通じて禁止されます。

これまで、仲介サイト等を通じてふるさと納税を行った場合、ポイントや特典が付与される場合もありましたが、今後はこれらの特典を受け取ることができなくなります。この変更の主な背景には、寄附に伴うポイントや特典付与をめぐる仲介サイト間の競争が過熱し、ふるさと納税本来の目的である「自治体の応援」から乖離してしまったことが挙げられます。

今後はポイント等の特典がなくなるため、寄附に対する実質的な還元率は下がりますが、「生まれ育ったふるさとや応援したい自治体を支援する」という本来の趣旨に立ち返って、制度を活用することが望ましいでしょう。

FPが教える!ふるさと納税を上手に活用する方法

これまでふるさと納税の仕組みや魅力(メリット)、手続き方法を解説してきました。ここでは、ふるさと納税を生活の中でおトクに活用する方法についてご紹介します。すぐにでも取り入れられるものばかりなので、ぜひ活用してみてください。

生活必需品(お米・卵・おむつなど)を定期便にする

ふるさと納税では、返礼品として地域の特産品をもらえるところが多いのですが、それ以外にも、生活必需品を返礼品としているところも少なくありません。

なかでも、生活必需品を「定期便」として複数回に分けて送ってくれる自治体があります。定期便を利用すれば手頃な量の品物を送ってくれるので、保管場所に悩むこともありません。また、一度の手続きだけで定期的に生活必需品を受け取れるので、手間がかかりません。

米やトイレットペーパー、ティッシュペーパー、おむつ、入浴剤、味噌などのほか、ビールやミネラルウォーターを定期便で受け取れるところもあります。

生活必需品を受け取りながら、寄附金控除の恩恵も受けられるのが定期便です。普段から使っているものが定期便の返礼品にあれば、生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

クレジットカード払いでポイ活

ふるさと納税の寄附金をクレジットカードで支払うと、クレジットカードのポイントが付くのでおトクです。

2025年10月から仲介サイト等を通じたポイント付与の禁止が決まりましたが、クレジットカード決済によるカード会社のポイント付与は今後も継続します。

ご自身がお持ちのクレジットカードに関して、ポイント還元率を調べてみるのも良いでしょう。

ご自身がお持ちのクレジットカードに関して、ポイント還元率を調べてみるのも良いでしょう。

また、スマホ決済が使える自治体なら、スマホ決済の引き落とし先にクレジットカードを紐づけしておけば、スマホ決済とクレジットカードのポイントを二重取りすることも可能です。スマホ決済によっては紐づけできるクレジットカードが限定されたり、二重取りできなかったりする仕組みのものもありますが、うまく活用すればふるさと納税をしながらポイ活もできます。

とはいえ、ふるさと納税で利用できるクレジットカードは、納税者名義のカードに限られるので注意が必要です。なぜなら、寄附金を引き落とすクレジットカードが納税者の名義でなければ、寄附金受領証明書が無効になるからです。くれぐれもクレジットカードの名義には注意しましょう。

普段は買えない特産品や高級食材を返礼品にする

ふるさと納税の良いところは、納税先の特産品を返礼品としてもらえるところです。なかなか行くことができない地域でも、返礼品を通してそこでしか味わえない特産品を楽しむことができます。

特に、普段ではなかなか買うことのできない牛肉や海鮮、フルーツなどの高級食材を返礼品として選ぶのはいかがでしょうか。近所の店では買えない食材を返礼品としてもらえば食生活が充実し、非日常感を味わうことができます。

また、グルメを楽しみながら寄附金控除も受けられるのでおトクです。ときには普段は買えない特産品や高級食材を返礼品に選んで、贅沢を楽しむのもよいでしょう。

まとめ

ふるさと納税は自分の選んだ自治体に寄附することで、所得控除の1つである寄附金控除を受けられて返礼品がもらえる、魅力的な制度です。

寄附金の支払いにはさまざまな方法がありますが、特にポイントがたまるクレジットカード払いがおススメです。税制優遇のメリットを受けながらポイ活もできるので利用すると良いでしょう。

ただ、ふるさと納税は寄附をした後、寄附金控除を受けるために確定申告もしくはワンストップ特例制度による手続きが必要です。寄附をして終わりというわけではないので、くれぐれも寄附金控除の手続きを忘れないようにしましょう。

執筆者:前佛 朋子(ぜんぶつ ともこ)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年7月17日現在)

(2025年7月17日現在)