労災(労働災害)とは?認定基準や休業補償、申請方法をわかりやすく解説!

- 2025年4月23日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

労災についての基礎知識を身につけたい方

労災についての基礎知識を身につけたい方

-

労災の申請方法について知りたい方

労災の申請方法について知りたい方

会社員のみならず、パートやアルバイトなど、雇われて働く方ならぜひ知っておきたい労災保険。正式には「労働者災害補償保険」といい、勤務形態を問わず、労働者であればだれでも補償を受けられます。

今回は、労災保険についてわかりやすく解説します。

目次

労災(労働災害)とは?

労災(労働災害)とは、業務が原因で労働者が負傷したり病気になったりすることを指しますが、通勤を原因とする場合を含めて労働災害ということもあります。

労災保険は、業務上または通勤途上の災害について補償を行う保険制度であり、仕事に起因する災害は「業務災害」、通勤に起因する災害は「通勤災害」と呼ばれます。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務上、被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。業務上とは、業務が原因になったということ。業務上と認められるためには、業務起因性と業務遂行性が必要です。

- 業務起因性:業務と傷病等の間に一定の因果関係があること

- 業務遂行性:労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害であること

通常、労働者がオフィスや工場内などにおいて業務を行っている際に負傷した場合は、業務に従事しているといえるので業務災害となります。ただし、昼休みや休憩中に負傷した場合は、業務に従事しているとはいえないので、原則として、業務災害とはなりません。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

通勤とされるためには、労働者の移動行為が業務に就くため、または業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。

一般的には、自宅から会社への移動、会社から自宅への移動が通勤にあたります。しかし、通常の通勤経路を逸脱・中断した場合、たとえば、終業後に同僚と食事をして帰宅した場合や、映画館で映画を見て帰宅した場合などは通勤とは認められません。

ただし、日用品の購入や選挙権の行使など、逸脱・中断の例外となる行為が厚生労働省令で定められています。

労災保険の加入条件や補償内容は?

労災保険は、健康保険や雇用保険などとは若干性格が異なります。

法律で定められた要件を満たす場合、労働者は健康保険や雇用保険などに加入して保険料を負担しなければなりません。しかし、労災保険は、労働者個人が加入する保険ではありません。よって、労働者が保険料を負担することはありません。

労災保険とは

労災保険は、労働者が業務上や通勤中の事故によって負傷したり障害を負ったり、死亡した場合などに、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。

労働者は会社と労働契約を結び、会社の指揮命令下で働くので、仕事中のケガなどについては本来会社が責任を負います。しかし、会社の規模や財務状況によっては責任能力が十分でない場合も想定されるので、国が労災保険制度を設け、労働者の保護を図っています。

よって、労災保険料は全額会社の負担となり、会社で働く労働者はすべて労災保険の補償を受けることができます。

労災保険の対象者と非対象者

労災保険の対象となるのは労働者です。労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいますから、正社員のみならず、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトなど、雇用形態は問いません。

| 労災保険の対象となる者 |

|

|---|---|

| 労災保険の対象とならない者 |

|

なお、一人親方や自営業者、フリーランス、中小事業主などは労働者ではないので労災保険の対象ではありません。ただし、労災保険に特別加入することで補償を受けることができます。

労災保険と健康保険の違い

労災保険も健康保険も労働者を対象としています。どちらの保険制度でも病気やケガをしたときに病院で診てもらえますが、その大きな違いは、病気やケガの原因が業務に関係するかどうかです。

| 労災保険 | 業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い・・・(労働者災害補償保険法第1条) |

|---|---|

| 健康保険 | 労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い・・・(健康保険法第1条) |

労災保険の給付対象は、「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」であり、健康保険の給付対象は、「業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産」と明確に定められています。

よって、たとえば、工場での作業中に転んでケガをしたような場合には、健康保険ではなく労災保険を使うことになります。労災保険では保険証というものはありませんから、病院で診てもらうときには「労災です」と伝えるようにしましょう。

労災保険の補償内容

労災保険で受けられる補償は、大きく5つに分類されます。通勤災害の場合は〇〇給付、業務災害の場合は〇〇補償給付とよばれ、休業(補償)給付には休業特別支給金、障害(補償)給付には障害特別支給金や障害特別年金など、通常の保険給付に上乗せして支給される特別支給金制度も設けられています。

療養(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病で医療機関にかかる際、労働者は自己負担なく治療が受けられます。

休業(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病により仕事に行けない場合、休業4日目から賃金の約8割が支給されます。なお、業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日後において一定の状態にある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。

障害(補償)給付

業務災害または通勤災害により障害を負った場合、その障害の程度に応じて年金か一時金が支給されます。

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、一定の状態の方が現に介護を受けている場合に支給されます。

遺族(補償)給付

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、年金か一時金が支給されます。また、葬祭を行った遺族などに対して葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。

| 保険給付 | 概要 |

|---|---|

| 療養補償給付 療養給付 |

業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき、自己負担なしで必要な療養が受けられる |

| 休業補償給付 休業給付 |

業務災害または通勤災害による傷病の療養のために休業し、賃金が支払われないとき、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額(特別支給金を含む)が支給される |

| 傷病補償年金 傷病年金 |

業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日以降において、傷病が治癒(症状固定)せず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合、傷病等級に応じた年金が支給される |

| 障害補償年金 障害年金 障害補償一時金 障害一時金 |

業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)したあとに障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときには年金が支給され、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったときは一時金が支給される |

| 介護補償給付 介護給付 |

障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方または第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が現に介護を受けているときに支給される |

| 遺族補償年金 遺族年金 遺族補償一時金 遺族一時金 |

業務災害または通勤災害により労働者が死亡したとき、遺族の数等に応じて年金が支給される 遺族(補償)年金を受け得る遺族がないときは、一時金が支給される |

| 葬祭料 葬祭給付 |

業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うときに支給される |

- 休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、遺族(補償)給付には、特別支給金が加わります。

労災保険料の計算方法

労災保険料は、労働者に支払う賃金の総額に事業ごとに定められた労災保険率を乗じて計算します。

労災保険料 = 「全労働者の年度内(前年4月から当年3月まで)の賃金総額」 × 「労災保険率」

賃金総額とは、事業主や法人役員など労災保険の対象とはならない人の報酬を除く、すべての労働者に支払った賃金の総額を指します。

労災保険率は、労災事故が起きやすい事業ほど高く設定されています。

【労災保険率の例】

| 事業の種類の分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |

|---|---|---|

| 林業 | 林業 | 1,000分の52 |

| 建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1,000分の34 |

| 道路新設事業 | 1,000分の11 | |

| 舗装工事業 | 1,000分の9 | |

| 製造業 | 食料品製造業 | 1,000分の5.5 |

| 繊維工業または繊維製品製造業 | 1,000分の4 | |

| 木材または木製品製造業 | 1,000分の13 | |

| 運輸業 | 交通運輸事業 | 1,000分の4 |

| 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業および港湾荷役業を除く) | 1,000分の8.5 | |

| 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) | 1,000分の9 | |

| 電気、ガス、水道または 熱供給の事業 |

電気、ガス、水道または熱供給の事業 | 1,000分の3 |

| その他の事業 | 通信業、放送業、新聞業または出版業 | 1,000分の2.5 |

| 卸売業・小売業、飲食店または宿泊業 | 1,000分の3 | |

| 金融業、保険業または不動産業 | 1,000分の2.5 |

労災保険が適用となる例・ならない例

労災保険は、すべてのケースで適用となるわけではありません。ここからは、適用となる例、ならない例を見てみましょう。

労災保険が適用となる例

一般的に、オフィスや工場、店舗などの就業場所における事故や、通常の通勤ルートにおける事故が労災保険の対象です。たとえば、下記のような場合は労災保険が適用となります。

引っ越しのアルバイトをしていたところ、大型の食器棚を2人で積み込む際、相手が手を滑らせ自分1人で支える形となり腰を負傷した場合、業務中の突然の出来事により急激な強い力が腰にかかったことにより負傷したと考えられるので、業務災害となるでしょう。

また、業務中にトイレに行こうとしたところ、階段を踏み外して転んでケガをした場合、トイレなどの生理的行為は業務に付随する行為として取り扱われますので、業務災害となります。

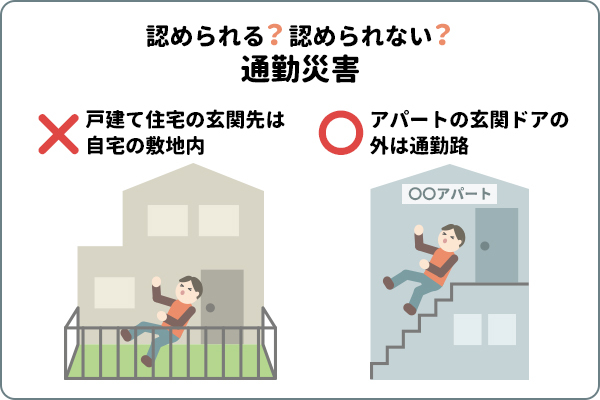

アパートの自室を出て、階段でつまずいてケガをした場合はどうでしょうか。アパートの場合、原則として自室の玄関ドアが住居と通勤の境界となるので通勤は開始されおり、通勤災害となります。一方、戸建て住宅の玄関先における災害は自宅敷地内の災害なので、通勤災害とは認められません。

疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に、労災保険給付の対象となります。なお、精神障害については、さまざまな要因が複雑に作用して発病するものなので、どのような業務が労働者にどの程度の負荷を与えていたのかを客観的に検討し、判断することになります。

労災保険が適用とならない例

業務以外に起因する傷病や、通勤を逸脱・中断した場合の事故などは労災保険の適用はありません。労災保険が適用とならない例を見てみましょう。

休憩時間は実際に仕事をしているわけではないので、休憩中の私的な行為によって発生した災害は、原則として、業務災害とは認められません。たとえば、休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合や、キャッチボ-ルの球を受け損なって負傷した場合などです。

業務終了後に会社内で仲の良い同僚と3時間ほど歓談して、帰宅途中に駅の階段で転んでケガをした場合はどうでしょうか。通勤災害の場合、「就業との関連性」が前提となりますから、3時間ほどの歓談後の帰宅行為は就業との関連は失われており、通勤災害にはならないと考えられます。

会社の休日に社長が監督をしているサッカーチームの試合に出場し、足を負傷した場合はどうでしょうか。サッカーの試合に出場することが義務付けられ、休日出勤扱いとなって賃金や手当が支払われているなど、業務遂行性の要件を満たすと判断されれば労災保険が適用されるでしょう。しかし、参加することが完全に労働者の自由意志にゆだねられている場合は、業務遂行性が認められない可能性が高いでしょう。

労災保険の請求方法

労働者が労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に請求書を提出すると、監督署における必要な調査を経て保険給付が受けられます。

- 労災が発生したことを報告する

- 医療機関を受診する

- 必要書類を揃える

- 支給決定通知の発行を待つ

1.労災が発生したことを報告する

労災が発生したことを速やかに会社に報告する必要があります。報告内容は、具体的な事故の状況や発生日時などです。

2.医療機関を受診する

被災労働者は、近くの医療機関にて診療を受けます。その際、健康保険証は使わずに労災であることを忘れずに伝えましょう。

なお、診療を受けた医療機関が労災指定病院であれば自己負担はありませんが、労災指定病院以外であればいったん全額自己負担で支払いを行い、後日、払い戻しを受けます。

3.必要書類を揃える

給付の内容に応じて請求書を作成し、添付書類とともに、原則として労働基準監督署に提出します(診療を受けた病院に提出する場合もあります)。

| 保険給付 | 請求方法 |

|---|---|

| 療養補償給付 療養給付 |

労災指定病院で診療を受けた場合は、本人がその病院に請求書を提出し、労災指定病院以外で診療を受けた場合は、本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出します。なお、請求書には事業主の証明が必要です。 |

| 休業補償給付 休業給付 |

本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出します。請求書には、医師、事業主の証明が必要です。 |

| 傷病補償年金 傷病年金 |

本人の請求により支給するものではなく、労働基準監督署長の決定に基づき支給されます。 |

| 障害補償年金 障害年金 障害補償一時金 障害一時金 |

本人が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出します。事業主から請求書に証明を受けたうえで、診断書、レントゲン写真等、同一の事由によって障害厚生年金、障害基礎年金等の受給を受けている場合は支給額が証明できるものを添付します。 |

| 介護補償給付 介護給付 |

本人が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出します。診断書、費用を支出して介護を受けた日数と費用の額を証明する書類(介護の費用を支出している場合)を添付します。 |

| 遺族補償年金 遺族年金 遺族補償一時金 遺族一時金 |

遺族が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出します。事業主から請求書に証明を受けたうえで、死亡診断書、故人との関係を証明できる書類(戸籍抄本・謄本等)、故人の収入で生計を維持していたことがわかるもの(住民票の写しなど)を添付します。 |

| 葬祭料 葬祭給付 |

遺族などが、直接、労働基準監督署へ請求書を提出します。死亡診断書の添付が必要ですが、あわせて遺族(補償)給付の請求書を提出する際に添付してある場合には不要です。 |

- 状況に応じ、その他の書類を求められることもあります。

4.支給決定通知の発行を待つ

書類の提出後、労働基準監督署による審査が行われます。給付の種類により給付決定までの期間は異なりますが、おおむね1ヵ月~4ヵ月程度です。審査後には支給・不支給の決定通知書が送付され、支給決定された場合は労災保険からの給付が行われます。

まとめ

労災保険とは、労働者災害補償保険の略称で、業務災害や通勤災害により労働者が被災した場合に、さまざまな保険給付を受けることができます。

労災保険からの補償を受けるには労働基準監督署に請求をしなければなりませんが、請求書には会社の証明を受ける必要があります。労災事故が発生した場合には速やかに会社に報告するとともに、必要書類の準備を進めましょう。

なお、勤務中以外のケガや病気にそなえたい場合は民間の保険も検討してみましょう。

執筆者:角村 俊一(かくむら しゅんいち)

執筆者保有資格:社会保険労務士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2種外務員資格

執筆者保有資格:社会保険労務士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2種外務員資格

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年4月23日現在)

(2025年4月23日現在)