葬儀費用の平均相場はどのくらい?その内訳と費用を安く抑える方法もご紹介

- 2024年1月31日

親戚の葬儀への参列や、両親が年を重ねていくにつれて、いつかは家族との別れが訪れることを感じることがあるかと思います。突然、葬儀を執り行うことになった場合、十分な知識がないと悲しみのなかで頭が混乱してしまうかもしれません。

今のうちから葬儀費用の内訳や平均相場などを把握しておくことは、いざという時に役立つでしょう。この記事では、葬儀費用の平均相場から葬儀費用の内訳、費用を抑えるためのポイントをご紹介します。

葬儀費用の平均相場は?

身内を失い、葬儀の手配をしなければならないとき、どのように進めたら良いのか戸惑う人も少なくありません。

特に、初めて葬儀を執り行う場合、どれくらいの費用がかかるのか具体的なイメージが湧かないという人もいるのではないでしょうか。

そんなときのために、あらかじめ葬儀費用の平均相場を知り、心づもりをしておくと良いでしょう。

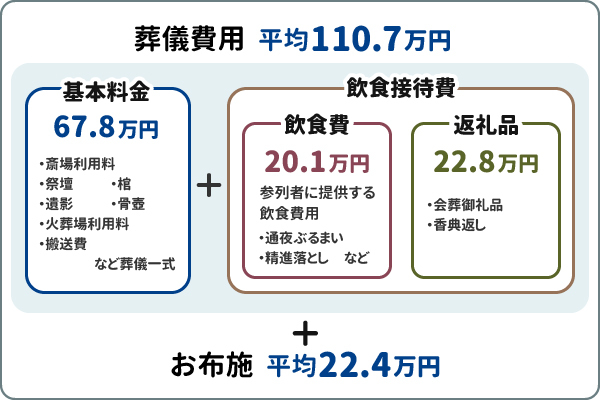

葬儀費用の平均相場は110.7万円

- 基本料金:67.8万円

- 飲食費:20.1万円

- 返礼品:22.8万円

合計:110.7万円

お布施の費用

葬儀では、葬儀一式費用や飲食接待費のほか、寺院や神社、教会への御礼としてお布施も必要になります。

神式では、お布施にあたるものは祭祀料で、葬儀を執り行った神社や神主へ渡します。

キリスト教式では、お布施にあたるものを献金と呼び、葬儀を執り行った教会や司祭、牧師へ納めます。

葬儀の種類によって費用も変わる

- 一般葬

- 家族葬

- 一日葬

- 直葬・火葬式

では、それぞれの葬儀の特徴や、かかる費用について確認していきましょう。

一般葬

一般葬は、家族や親戚、友人、会社関係者など、故人と縁のあった人が参列する規模の大きな葬儀です。

通常、1日目にお通夜を、2日目に葬儀・告別式、火葬を執り行います。参列者の人数が多いため飲食代や返礼品などの費用がふえて、葬儀費用は高くなる傾向があります。

家族葬

家族葬は、家族や親戚、親しい友人など限られた方々が参列する葬儀です。

葬儀の執り行い方は一般葬と同じで、1日目にお通夜を、2日目に葬儀・告別式、火葬を執り行います。一般葬に比べると葬儀の規模が比較的小さいため、葬儀費用を抑えることができます。

一日葬

直葬・火葬式

お通夜や葬儀・告別式を行わず、火葬場でお別れをする形の葬儀が直葬・火葬式です。

近年の葬儀費用は減少傾向

- 出典:株式会社鎌倉新書「「第5回お葬式に関する全国調査(2022年)」

https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/9302/

葬儀費用は誰が払う?

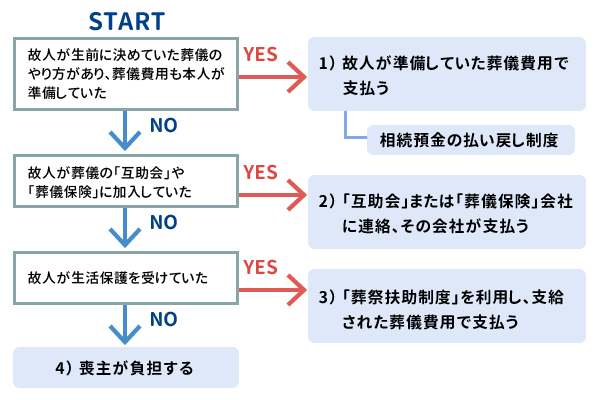

ただし葬儀の規模によっては、葬儀費用にはある程度まとまった金額が必要になるため、場合によっては故人が葬儀費用を準備していたり、互助会や葬儀保険に加入していたりするケースもあるでしょう。

以下の質問チャートでチェックすることで、葬儀費用の負担方法を確認できますので、ぜひ活用してみてください。

1)故人が準備していた葬儀費用で支払う

故人に希望する葬儀の形式があり、葬儀費用をご自身で準備されている場合があるかもしれません。遺言書やエンディングノートに記載はないか、または家族のなかで故人の希望を聞いている人はいないか確認しましょう。

2)「互助会」や「葬儀保険」から支払う

故人が生前、互助会や葬儀保険に加入している場合があります。

3)「葬儀扶助制度」を使って支払う

生活保護制度のなかには「葬儀扶助」という制度があります。これは、定められた範囲内で葬儀費用にかかる実費を支給してくれるものです。

- 出典:厚生労働省 生活保護法による保護の基準

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

4)喪主が負担する

一般的に、喪主は故人の配偶者、もしくは長男や長女が務めるのが慣習となっています。

しかし、誰が喪主を担当するのか決まりはないため、そのほかの血縁関係のある人が務めても問題ありません。

ただ、葬儀費用は喪主が負担するケースが一般的なので、喪主はまとまった金額が必要になります。とはいえ、喪主の家庭状況によっては、葬儀費用の負担が難しくなる場合があるかもしれません。

故人に預貯金があれば遺産から支払うこともできる

前述のとおり、葬儀費用は故人の預貯金で支払うことも可能です。

ただし、亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまうため、容易にお金を引き出すことができなくなります。故人の預貯金を引き出すには、相続人が遺産分割協議書を作成し、所定の書類を揃えて窓口へ提出する必要があるため、時間と手間がかかってしまいます。

そこで、故人の預貯金の一部をすぐに仮払いできる制度が創設されました。

預貯金の仮払い制度(相続預金の払い戻し制度)とは

払い戻しできる金額には、以下のような上限額があります。

- 相続開始時の預貯金残高×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、1つの金融機関で払い戻しができる金額は150万円まで

ただし、金融機関により取り扱いが異なる可能性がありますので、事前にご確認ください。

- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 故人と相続人の戸籍謄本は「法定相続情報一覧図」で代用できます。

- 金融機関所定の申請書

- 払い戻しをする相続人の印鑑証明書

葬儀費用の負担を抑える6つの方法

突然身内が亡くなり、喪主として葬儀を執り行うことになったとき、葬儀費用の負担は大きなものです。場合によっては、今後の生活費や将来のための預貯金から支払わなければならないこともあるでしょう。

そんなとき、葬儀費用を抑えられる方法や補助金制度を知っておくことで、経済的な負担軽減に役立ちます。

ここでは、葬儀費用の負担を抑える6つの方法をご紹介します。

1)複数の葬儀社から見積もりを取る

葬儀費用は、葬儀の種類や規模だけでなく、葬儀社により異なります。突然の訃報に慌てて葬儀社を決めてしまうと、思っていたよりも高額な費用となる場合があるかもしれません。

そこで、相見積もりを取って、複数の葬儀社を比較することをおススメします。葬儀社によって提供されるサービスやかかる費用が異なるため、よく内容を確かめ検討しましょう。

複数の葬儀社を比較し、希望のサービスと予算に合った葬儀社を選ぶことで、安心して故人を送り出すことができます。

2)葬儀の規模や参列者数を見直す

葬儀費用は、葬儀の規模やプラン、参列者数により変わってきます。

見積もりを取ったうえで思ったよりも費用が高くなるようであれば、プランや参列者数を見直すことも選択肢の一つです。葬儀の規模を縮小したり、参列者数を絞ったりすることで、葬儀費用を抑えることができます。

3)飲食代や葬祭用品を見直す

通夜ぶるまいや精進落としの飲食代や、棺、祭壇、生花などの葬祭用品は、グレードにより費用が変わってきます。

4)参列者の香典を葬儀費用負担分に充当する

5)国民健康保険や健康保険組合の補助金を受け取る

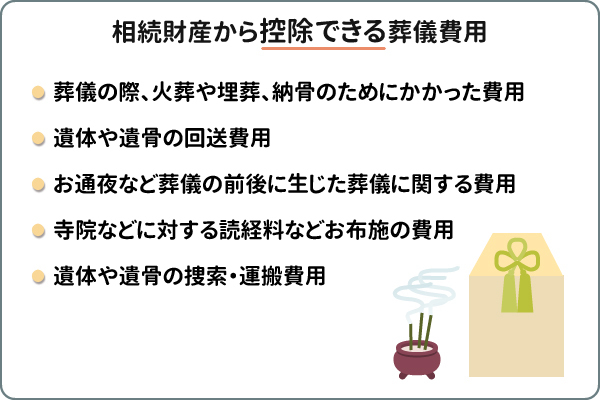

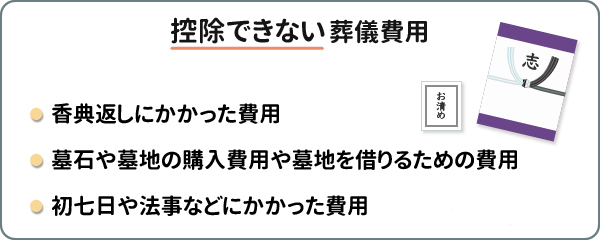

6)葬儀費用として支払った金額を相続税の計算で相続財産から控除する

まとめ

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

(2024年11月27日現在)