遺言書とは?作成が必要な状況や作成例、作成すべき理由などについて解説

- 2025年9月24日

遺言書は、被相続人が生前に任意で作成する相続に関する重要な書類です。遺言書(被相続人の遺志表示)がなければ、相続人たちの相続に関するトラブルが起こり、のこされた大切な家族が揉めてしまうことがあります。そうならないためにも、自分の意思を遺言書という形でのこしておいたほうが良いでしょう。

ここでは、遺言書を作成する理由や遺言書を作成しておく必要がある状況について、注意点を含めて解説します。

ここでは、遺言書を作成する理由や遺言書を作成しておく必要がある状況について、注意点を含めて解説します。

目次

相続・遺言・遺産整理のご相談

被相続人が自分の意思を示す遺言書

遺言書は、被相続人が自身の相続に関する意思を、相続人に対して示すための書類です。

まずは、遺言書を作成する理由とその種類についてご紹介しましょう。

まずは、遺言書を作成する理由とその種類についてご紹介しましょう。

遺言書を作成する理由

被相続人が作成した遺言書がある場合、その記載内容は法定相続分よりも優先されます。しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法などを決めることになります。遺言書がなければ、被相続人の意思を示すことができず、相続人同士の分割協議だけでは揉めてしまう場合もあります。

遺言書を作成しておけば、被相続人の意思に基づいた相続分割ができます。また、遺言書を使えば、相続人以外の人へ相続財産を移転(遺贈)することも可能です。

たとえば、子どもの配偶者が長年介護をしてくれていても、法定相続人ではないため相続する権利はありません。法定相続人ではない人に財産をのこしたい場合には、遺言書の作成が必要となります。

たとえば、子どもの配偶者が長年介護をしてくれていても、法定相続人ではないため相続する権利はありません。法定相続人ではない人に財産をのこしたい場合には、遺言書の作成が必要となります。

また、遺言書を作成する場合は、相続人の遺留分を考慮する必要があります。配偶者と子ども、孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属には、民法で最低限相続できる遺留分が認められているため、特定の相続人に多めに遺産を相続したい場合でも、遺留分を侵害していると意思どおりにならないことがあるのです。

遺留分の割合は法定相続人が誰になるかによって異なりますので、遺言書を作成する際には専門家のアドバイスを受けるようにすると良いでしょう。

遺留分の割合は法定相続人が誰になるかによって異なりますので、遺言書を作成する際には専門家のアドバイスを受けるようにすると良いでしょう。

遺言書の種類

一般的な遺言書の種類としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」が挙げられます。これらについてくわしくご説明します。

なお、「本人保管の自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、相続時に家庭裁判所の検認が必要となり、検認前に開封した場合には罰則がありますので注意してください。

なお、「本人保管の自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、相続時に家庭裁判所の検認が必要となり、検認前に開封した場合には罰則がありますので注意してください。

・自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、被相続人が手書きで作成した遺言書です。ただし、財産目録については、2019年の民法改正により、署名押印を条件にパソコンで作成したものでも認められるようになりました。さらに、預金通帳の口座情報がわかる部分のコピーや登記簿謄本のコピーなども、目録として添付することもできます。

自筆証書遺言は、ほかの遺言書作成には必要な証人が不要で、署名・押印は本人のものだけで作成できます。しかし、本人が保管することになるため、家族に自筆証書遺言の存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクがあります。また、自筆証書遺言としての形式に則っていない場合、無効になるリスクもあることに注意しましょう。

自筆証書遺言は、法務局で保管することもできます。法務局(遺言書保管所)に保管しておけば、遺言書の紛失・改ざんを防ぐことができるほか、遺言書保管官による外形的なチェックを受けることもでき、死亡時において指定した相続人へ通知をしてもらうことができます。さらに法務局保管の場合は、遺言書の検認手続きが不要となります。

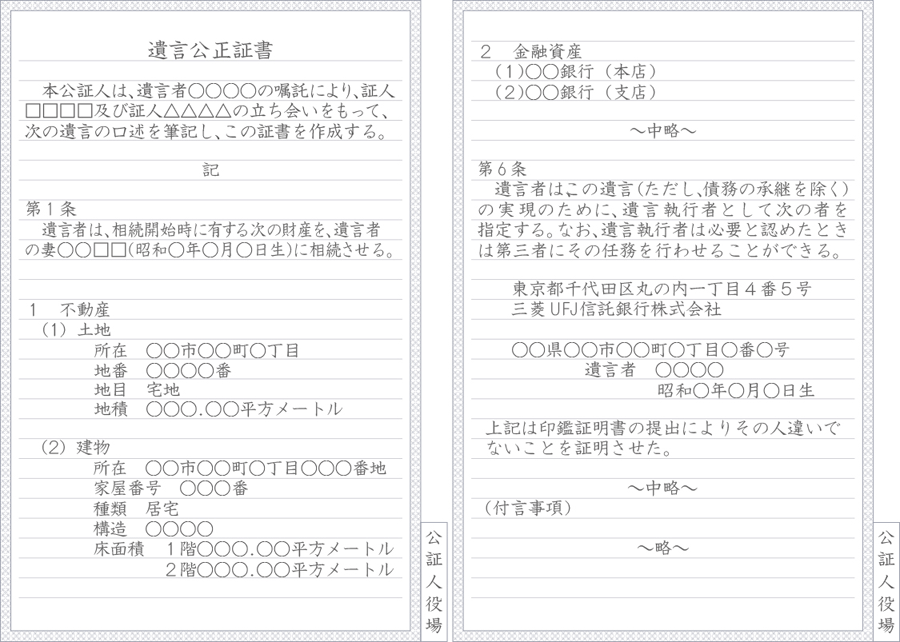

・公正証書遺言(公証役場で手続き)

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。遺言者が内容を伝え、公証人がそれを筆記して公正証書として作成します。公正証書遺言を作成する際には、遺言者が遺言書を書いたことを証明する証人が2人以上必要になります。また、本人と証人、公証人の署名・押印も必要です。

原本は公証役場に保管し、正本は本人が保管します。公正証書遺言を作成する場合には、財産の額に応じて費用がかかります。なお、公正証書遺言は、被相続人の死亡時に公証役場から相続人への通知は行われません。そのため、遺言執行者を選任しておき相続人へ通知を行うか、遺品として公正証書遺言(正本)の存在を明らかにするなどの方法で、その遺言書の存在を相続人に伝える必要があります。

原本は公証役場に保管し、正本は本人が保管します。公正証書遺言を作成する場合には、財産の額に応じて費用がかかります。なお、公正証書遺言は、被相続人の死亡時に公証役場から相続人への通知は行われません。そのため、遺言執行者を選任しておき相続人へ通知を行うか、遺品として公正証書遺言(正本)の存在を明らかにするなどの方法で、その遺言書の存在を相続人に伝える必要があります。

- 上記公正証書遺言はイメージです。

・秘密証書遺言(公証役場で手続き)

秘密証書遺言とは、公証役場を含め、遺言の内容を誰にも知られないように作成する遺言書です。遺言書を自分で作成するため、内容を秘密にすることができますが、公証役場で公証人と証人2人以上に秘密証書遺言であることを確認してもらう手続きが必要です。

遺言書には本人が署名・押印し、封筒には本人と証人、公証人の署名・押印が必要です。また、秘密証書遺言を作成する場合は、公証役場の手数料がかかります。

秘密なのは「遺言の内容」であり、遺言書をのこしたという事実は当然、公証役場と証人は知ることとなります。公証役場は秘密証書遺言書の作成記録をのこすだけで、遺言書は保管されないため、遺言書は本人で保管が必要です。

公正証書遺言と同様に、公証役場から相続人への通知はないため、遺言書の存在を相続人へ伝える対策が必要です。

遺言書には本人が署名・押印し、封筒には本人と証人、公証人の署名・押印が必要です。また、秘密証書遺言を作成する場合は、公証役場の手数料がかかります。

秘密なのは「遺言の内容」であり、遺言書をのこしたという事実は当然、公証役場と証人は知ることとなります。公証役場は秘密証書遺言書の作成記録をのこすだけで、遺言書は保管されないため、遺言書は本人で保管が必要です。

公正証書遺言と同様に、公証役場から相続人への通知はないため、遺言書の存在を相続人へ伝える対策が必要です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言の検認と開封について

被相続人が遺言書を作成していた場合、被相続人が亡くなっても遺言書を勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言(法務局保管の場合を除く)と秘密証書遺言がある場合は、家庭裁判所で相続人立ち合いのもと、遺言の内容を明確にして偽造を防止し、相続人に対して遺言の存在・内容を知らせる検認作業が必要です。

遺言書を勝手に開封すると罰金が科せられる可能性があるため、取り扱いには十分注意しましょう。

なお、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言については検認が不要です。

遺言書を勝手に開封すると罰金が科せられる可能性があるため、取り扱いには十分注意しましょう。

なお、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言については検認が不要です。

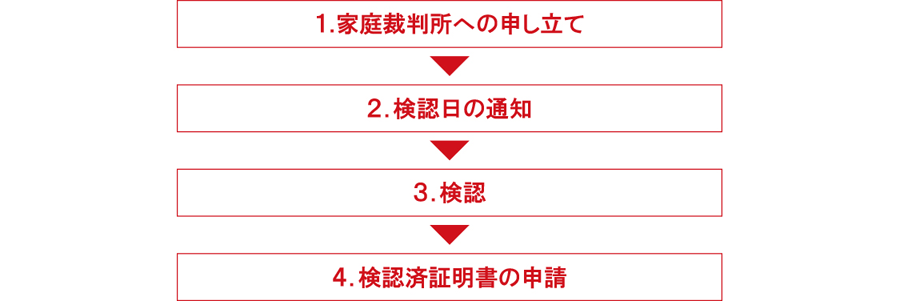

検認手続きの流れ

遺言書の検認は、家庭裁判所に申し立てを行います。検認の流れは下記のとおりです。

1.家庭裁判所への申し立て

検認申立書とともに、遺言者と相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所に提出します。提出する戸籍謄本の種類は、誰が相続人となるかによって異なります。

2.検認日の通知

検認の申し立てに不備がなければ、検認日の通知が家庭裁判所から送付されます。

3.検認

指定された検認日に、家庭裁判所で検認を行います。相続人全員が立ち会う必要はありませんが、申し立てた人は立ち会いが必要です。

4.検認済証明書の申請

検認が終了したら、検認済証明書を申請します。申請が受け付けられると、遺言書に検認済証明書が付けられ、名義変更などの手続きができるようになります。

検認が不要なケース

自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管していた遺言書については、検認の必要はありません。

また、公正証書遺言についても検認は不要です。

また、公正証書遺言についても検認は不要です。

相続・遺言・遺産整理のご相談

遺言書の作成を検討したい具体的ケース

被相続人が自身の相続についての意思を示しておきたい場合は、遺言書を作成しておくことをおススメします。その中でも特に以下のようなケースでは、遺言書の作成が重要です。これらのケースにあてはまる場合は、遺言書の作成をぜひ検討してみてください。

子どもがいない相続で、配偶者に多くの財産を相続させたい場合

子どもがいない夫婦で相続が発生する場合、親が存命であれば親が相続人に、親が故人であれば兄弟姉妹が法定相続人になります。

しかし、何年も会うことなく疎遠になってしまった兄弟姉妹に財産を相続させるよりも、配偶者にできるだけ多くの財産を相続できるようにしたいと思うこともあるでしょう。配偶者に法定相続分より多く相続したいのであれば、遺言書を作成しておく必要があります。

しかし、何年も会うことなく疎遠になってしまった兄弟姉妹に財産を相続させるよりも、配偶者にできるだけ多くの財産を相続できるようにしたいと思うこともあるでしょう。配偶者に法定相続分より多く相続したいのであれば、遺言書を作成しておく必要があります。

世話をしてくれた子どもに多く相続させたい場合

子どもが何人かいる場合で、その中の1人にだけ多く相続させたいのであれば、遺言書によってその意思を示しましょう。

たとえば、遠方に住んでいてあまり会うこともない子どもよりも、同居して介護などの世話をしてくれた子どもに多く相続させたい場合です。法定相続の場合は、遠方の子どもも同居の子どもも同じ割合での相続になってしまいます。そのような状況で遺産分割協議が行われると、相続割合について相続人同士でトラブルになってしまう可能性が高くなります。

同居して世話をしてくれた子どもに多く相続させたいという意思を、遺言書に書いて示しておくと良いでしょう。

たとえば、遠方に住んでいてあまり会うこともない子どもよりも、同居して介護などの世話をしてくれた子どもに多く相続させたい場合です。法定相続の場合は、遠方の子どもも同居の子どもも同じ割合での相続になってしまいます。そのような状況で遺産分割協議が行われると、相続割合について相続人同士でトラブルになってしまう可能性が高くなります。

同居して世話をしてくれた子どもに多く相続させたいという意思を、遺言書に書いて示しておくと良いでしょう。

認知された非嫡出子や元配偶者との間に子どもがいる場合

認知された非嫡出子や元配偶者との間に子どもがいる場合も、すべての子どもが相続人となります。すべての子どもが同じ相続割合となるため、トラブルが起こりやすい状況ともいえるでしょう。

そのため、自分の意思を遺言書にのこしておくことが大切です。

そのため、自分の意思を遺言書にのこしておくことが大切です。

自身の子どもがいても、親にも財産をのこしたい場合

自分が亡くなったとき、親がまだ健在であるというケースも珍しいことではありません。子どもがいる場合、親は法定相続人にならないので、生活費や介護費用に充てるために親に財産をのこしたい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

特定の子どもに事業を継がせる場合

子どもが何人かいる場合に事業用の財産を平等に分けると、子ども同士の意見の対立で事業が停滞する可能性があります。

子どもに事業を継がせる場合は、後継者を一人定めて、事業に関する財産をすべて渡すよう遺言書で示すことも一つの手段です。また、後継者とならなかった子どもが不公平感を持つことでトラブルにならないよう、相応の財産を渡すよう遺言で指定したり、あらかじめ事業承継の意向を話したりするのもよいでしょう。

子どもに事業を継がせる場合は、後継者を一人定めて、事業に関する財産をすべて渡すよう遺言書で示すことも一つの手段です。また、後継者とならなかった子どもが不公平感を持つことでトラブルにならないよう、相応の財産を渡すよう遺言で指定したり、あらかじめ事業承継の意向を話したりするのもよいでしょう。

法定相続人がおらず、財産をお世話になった人にあげたい場合

生涯独身であったなど法定相続人がいない場合は、財産は国に納められることになります。

法定相続人がいない人が、お世話になった人に財産をのこしたい場合は、遺言書でその意思を示しておく必要があります。

遺言書がなくても、被相続人の世話をしていた人が自ら特別縁故者として家庭裁判所に申し出れば、財産を受け取ることができます。ただし、特別縁故者と認められるには要件があり、家庭裁判所に必ず認められるとは限りません。お世話になった人に財産をのこしたい場合は、遺言書を作成することをおススメします。

法定相続人がいない人が、お世話になった人に財産をのこしたい場合は、遺言書でその意思を示しておく必要があります。

遺言書がなくても、被相続人の世話をしていた人が自ら特別縁故者として家庭裁判所に申し出れば、財産を受け取ることができます。ただし、特別縁故者と認められるには要件があり、家庭裁判所に必ず認められるとは限りません。お世話になった人に財産をのこしたい場合は、遺言書を作成することをおススメします。

財産を特定の団体に寄附したい場合

遺言で指定すれば、財産を特定の団体に寄附することも可能です。財産を社会の役に立てたいという場合は、寄附する団体と財産を遺言書で指定しておきましょう。ただし、その団体で財産を受け入れてもらえるかどうかは確認しておく必要があります。

相続人以外に財産をのこしたい場合

法定相続人以外に財産をのこしたい場合は、遺言書が必要です。

親しい関係の親族であっても、法定相続人でなければ財産を相続することはできません。代表的な例としては、孫(子どもが健在である場合)、子どもの配偶者、いとこは法定相続人になりません。これらの人に財産をのこしたい場合は、財産を遺贈するよう遺言書で指定する必要があります。

このほか、内縁の妻や夫、友人や知人など親族以外の人に財産をのこしたい場合も同様に遺言書で指定する必要があります。

親しい関係の親族であっても、法定相続人でなければ財産を相続することはできません。代表的な例としては、孫(子どもが健在である場合)、子どもの配偶者、いとこは法定相続人になりません。これらの人に財産をのこしたい場合は、財産を遺贈するよう遺言書で指定する必要があります。

このほか、内縁の妻や夫、友人や知人など親族以外の人に財産をのこしたい場合も同様に遺言書で指定する必要があります。

遺言書の指定により遺言執行者が必要になるケース

遺言執行者とは、遺言の内容に基づいて相続に関する手続きを進めていく人のことです。遺言者が遺言書によって誰を遺言執行者にするかを指定することができます。

なお、遺言者が遺言執行者を指定しなかった場合でも、遺言執行者が必要なときは、相続人が任意に家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行者を選任することができます。

遺言書による遺言執行者の指定が必要となるケースは、以下のとおりです。

推定相続人を排除する場合

推定相続人の廃除とは、相続人になると推定される人から虐待や侮辱を受けた場合に、その人の相続の権利を失わせることです。

子を認知する場合

子の認知とは、婚姻関係にない人との間に生まれた子どもを自分の子どもと認めることです。

なお、遺言内容に推定相続人の廃除と子の認知が含まれていなければ、遺言書による遺言執行者の指定を行わなくても問題はありません。

遺言をのこすにあたっての注意点

遺言書は、被相続人の意思を示すために大切なものですが、遺言書をのこしておけば安心というわけではありません。最後に、遺言書を作成する際に注意しておきたいポイントを説明します。

意思を家族に伝えておく

法定相続割合のとおりに財産分割しない場合は、その理由を生前に自分から相続人に説明しておいたほうが良いでしょう。遺留分にも配慮して遺言書を作成しておけば、相続自体はそのとおりにできますが、その内容に不満を持った相続人がいれば、関係性が悪くなってしまうかもしれません。のこされた大切な家族の関係性が悪くならないようにするためにも、生前から理由を伝えて納得してもらうことが大切です。

不動産が必要かどうかを見直す

不動産を相続した場合、相続税を現金で用意する必要があったり、名義変更をしたり、相続後に固定資産税がかかったりと、手間も費用もかかります。特に、それが相続人にとって不要な不動産であれば、大きな負担となってしまうでしょう。

また、不動産は現金のように分割できないため、相続にあたってトラブルになる可能性もあります。まずは必要な不動産かどうかを検討したうえで遺言書を作成することが大切です。

また、不動産は現金のように分割できないため、相続にあたってトラブルになる可能性もあります。まずは必要な不動産かどうかを検討したうえで遺言書を作成することが大切です。

遺言書作成前に不動産の活用を検討する

不動産の必要性を見直す一方で、事業承継という観点では不動産を有効活用することも考えられるでしょう。たとえば、被相続人が株式を保有する会社で不動産を購入することで、自社株式の評価額が下がります。これは、保有現金や借入金よりも不動産の評価額のほうが通常安くなるためです。その結果、後継者への自社株式相続の際の納税負担が軽減されることもあります。遺言書を作成する前に、事業の状況を踏まえて不動産の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

遺言書作成のご相談は三菱UFJ銀行へ

三菱UFJ銀行では、相続の手続きに有効な公正証書遺言の作成から保管、遺言執行までの手続きをサポートさせていただいております。

また、三菱UFJ信託銀行の信託代理店として遺言信託[遺心伝心]を取り扱っています。三菱UFJ銀行の各支店へお気軽にご相談ください。

また、三菱UFJ信託銀行の信託代理店として遺言信託[遺心伝心]を取り扱っています。三菱UFJ銀行の各支店へお気軽にご相談ください。

- 井出 進一(いで しんいち)

- 税理士・FP2級

- さいとう税理士法人

- 記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

相続・遺言・遺産整理のご相談

関連記事

相続関連のページ一覧

ご自身の相続に備えたい方

大切な方が亡くなられた方

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年12月4日現在)

(2025年12月4日現在)