遺産分割協議書とは?作成の流れや手続きをくわしく解説

- 2025年9月24日

遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行った場合、その内容を書面に記録した遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。

ここでは、遺産分割協議書を作成する流れや記載する内容のほか、遺産分割協議書の提出先などについて解説します。

ここでは、遺産分割協議書を作成する流れや記載する内容のほか、遺産分割協議書の提出先などについて解説します。

目次

相続・遺言・遺産整理のご相談

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人たちで任意に財産を分けるために行う遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立しますが、その内容を対外的に証明するために、全員の署名押印をした遺産分割協議書を作成します。

まずは、遺産分割協議で話し合う内容と、遺産分割協議書の概要をご説明しましょう。

実印を押印して全員が1通ずつ所持

遺産分割協議書の書式は特に決まりはありませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。

遺産分割協議書を作成したあとに、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。また、原則として一度確定した遺産分割協議をやり直すと贈与税や所得税が発生する場合がありますので、慎重に内容を検討して合意する必要があるでしょう。

ひとつの遺産分割協議書ですべての財産の分割を完結させる必要はありません。一部の分割が確定し、分割が決まらないのこりの財産について後日あらためて協議するような場合は、それぞれ分割が確定するたびに複数の分割協議書を作成することも可能です。このような場合、一部分割協議書といい、分割が確定した財産の名義変更や相続税の申告などで使用されます。

遺産分割協議書が必要な状況

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。

- 遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合

- 遺言書に記載がない財産が発覚した場合

- 遺言書があっても、その遺言書に遺産分割協議を禁止することが書かれていない場合で、相続人・受遺者全員による協議の合意がある場合

遺言書の内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。

遺産分割協議書作成の流れ

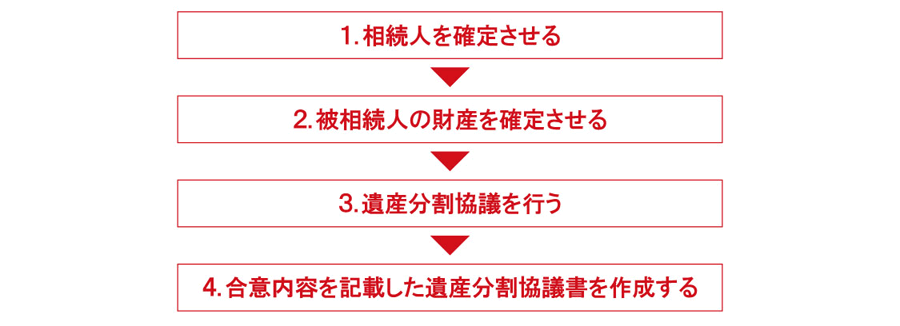

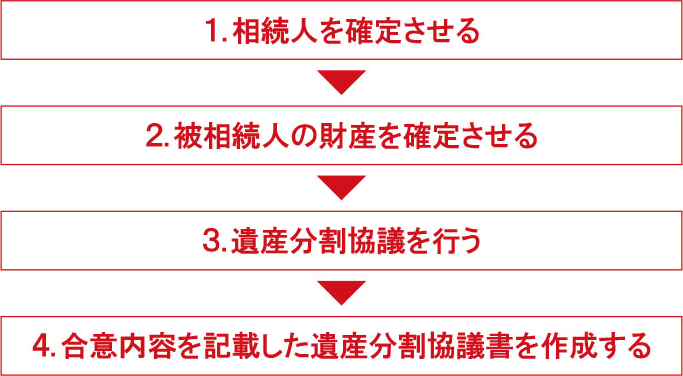

遺産分割協議書は下記のような流れで作成します。

それぞれの項目についてくわしくご説明しましょう。

1. 相続人を確定させる

遺産分割協議を行うためには、相続人全員の参加が必要なため、民法上の相続人となるすべての者を確定させる必要があります。相続人を確定させ、対外的に証明するためには、市役所で被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認します。

たとえば、被相続人が認知した子どもや養子も相続人となるため、遺産分割協議を行う際には参加する必要があります。

2. 被相続人の財産を確定させる

相続人を確定させる作業を行うと同時に、被相続人が所有していた財産を調べて確定させます。財産は現金・預金・不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金・ローンといったマイナスの財産もすべて把握することが必要です。財産が確定したら、財産目録を作成しておくと良いでしょう。

把握が漏れてしまった財産については、協議書にその対応をあらかじめ明記しておくか、新たな財産について別途協議を行うことで対応することになります。

また、遺産分割協議の前には、必ず遺言書がないかを確認してください。本来は遺言書の内容が最優先されるため、あとで遺言書が出てきた場合にはトラブルになる可能性もあるため、注意しましょう。

3. 遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを話し合います。しかし、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人もいるかもしれません。その場合は、電話などで意思を確認するなどの方法をとる必要があります。

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後ですが、協議を何度も行い時間がかかると、期限に間に合わなくなることもあるでしょう。遺産分割協議では、それぞれの相続人の主張もあり、なかなか決まらないことも多々あります。何度も協議することを想定し、できるだけ早めに財産の特定を行い、遺産分割協議を開始しましょう。

なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行います。それでも合意できなければ、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。

4. 合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する

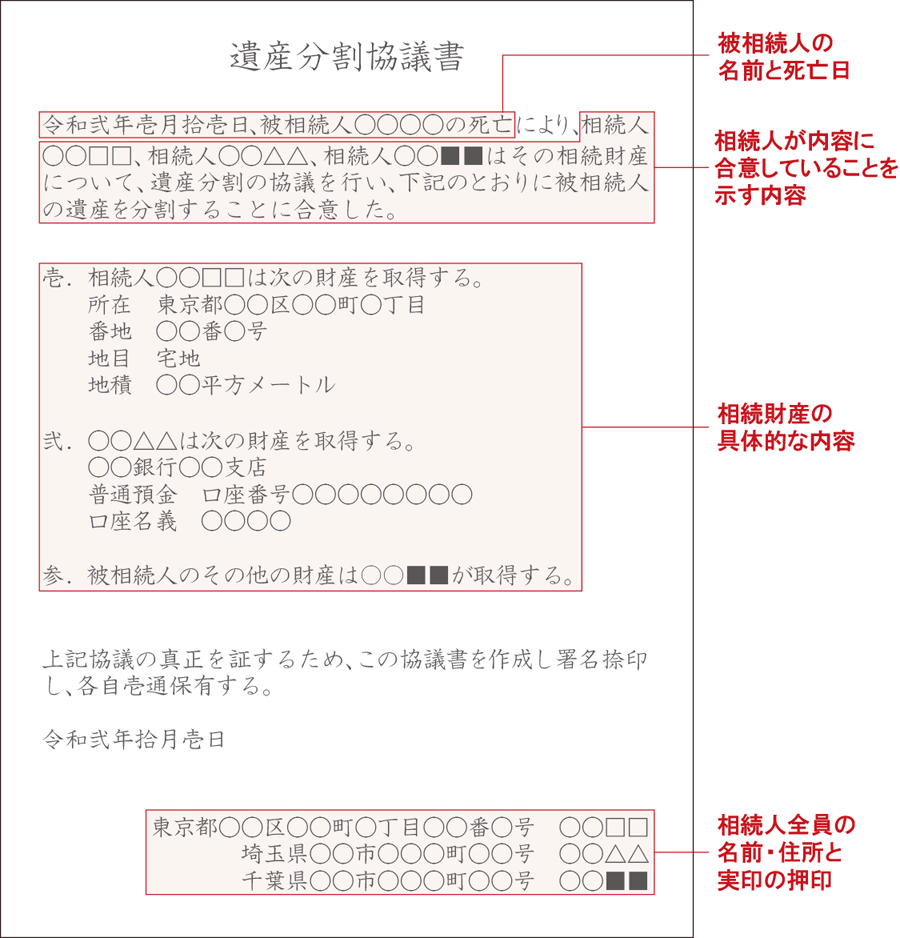

遺産分割協議で遺産分割について合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。

<遺産分割協議書に必要な記載事項>

- 被相続人の名前と死亡日

- 相続人が遺産分割内容に合意していること

- 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)

- 相続人全員の名前・住所と実印の押印

- 上記遺産分割協議書はイメージです。

財産が漏れてしまった場合を想定し、最後に次の文を記載しておくこともあります。

(例)遺産分割協議書に記載のない遺産(各相続人に明らかに帰属するものを除く)が発見された場合には、正負を問わず、その全てを相続人〇〇〇〇が取得する。

(例)遺産分割協議書に記載のない遺産(各相続人に明らかに帰属するものを除く)が発見された場合には、正負を問わず、その全てを相続人〇〇〇〇が取得する。

また、相続人が未成年の場合には、法定代理人(利益が相反する場合は特別代理人)を立てる必要があるため、代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要です。

なお、遺産分割協議書には、相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎると当該財産と認められなくなるケースもありますので注意しましょう。たとえば、預金の残高を記載したものの、利子がつくことで金額が変わってしまうと当該財産と認められないこともあります。

さらに、不動産の所在地などは、登記と合っているかどうか必ず不動産登記簿(登記事項証明書)を確認しましょう。認識していた所在地が、実際の住居表示とは異なることもあり、その場合は遺産分割協議書を作成し直さなくてはなりません。そうなると、また相続人全員の署名と実印の押印が必要になってしまいます。

このようなことを避けるためにも、遺産分割協議書の作成にあたっては、税理士や弁護士などの専門家からアドバイスを受けると良いでしょう。

相続・遺言・遺産整理のご相談

遺産分割協議書が必要になる手続き

相続にあたって、遺産分割協議書が必要になる手続きがあります。主な手続きとしては下記のとおりです。

■遺産分割協議書が必要な手続きと提出先

| 遺産分割協議書が必要な手続き | 遺産分割協議書の提出先 |

|---|---|

| 預金の名義変更・払い戻し | 金融機関 |

| 株式の名義変更 | 証券会社 |

| 不動産の名義変更 | 法務局 |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局 |

| 相続税の申告 | 税務署 |

- 手続きによっては不要な場合があります。

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められていますが、名義変更の期限(不動産以外)は決まっていません。

しかし、名義変更を長年放置することで相続人が亡くなり、さらに相続が発生してしまうと手続きがより煩雑になってしまいます。できるだけ早めに手続きを行うようにしましょう。

しかし、名義変更を長年放置することで相続人が亡くなり、さらに相続が発生してしまうと手続きがより煩雑になってしまいます。できるだけ早めに手続きを行うようにしましょう。

なお、不動産の名義変更については、令和6年4月1日以降の相続から、3年以内に登記することが義務化されました。それ以前の相続についても、3年の猶予期間はありますが、義務化されています。

遺産分割協議書が必要ない場合

遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書も作成しなくてもいい場合もあります。

たとえば、相続人が1人であれば、財産を1人がすべて相続することになるため、遺産分割は発生しません。この場合、対外的には相続人が1人のみであることを戸籍謄本などで証明する必要があります。また、遺言書どおりに遺産分割する場合も、遺産分割協議は不要です。

一方で、遺産分割協議書が必要なかったとしても、トラブルを避けるために作成することもあります。たとえば、遺言書がある場合でも、あとから遺言書に記載されていない財産が発覚することもあるかもしれません。このような場合にそなえて、誰がどのように相続するかを協議して、遺産分割協議書を作成しておくという方法もあります。

遺産整理は三菱UFJ銀行へ

三菱UFJ銀行では、財産調査や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、遺産整理のお手伝いをさせていただいております。三菱UFJ信託銀行の信託代理店として、三菱UFJ銀行の各支店にてご相談が可能です。

お仕事が忙しい、手続きが大変そうという場合には、三菱UFJ銀行にお任せいただければ、手続きの窓口を一本化でき、代表相続人さまの負担の軽減も可能です。

ぜひ、遺産整理業務[わかち愛]をご検討ください。

- 井出 進一(いで しんいち)

- 税理士・FP2級

- さいとう税理士法人

- 記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

相続・遺言・遺産整理のご相談

関連記事

-

遺産整理

遺産整理

遺産整理を銀行に依頼するメリットとは? -

法定相続人の解説

法定相続人の解説

法定相続人とは?確認方法や相続分について解説 -

故人の銀行口座手続き

故人の銀行口座手続き

口座名義人が死亡した際の銀行口座の手続きについて -

相続手続きの期限

相続手続きの期限

相続手続きの期限はいつまで?期限内に手続きを終わらせる方法

相続関連のページ一覧

ご自身の相続に備えたい方

大切な方が亡くなられた方

株式会社 三菱UFJ銀行

(2026年1月16日現在)

(2026年1月16日現在)