現金書留の送り方は?料金の早見表や注意点までくわしく解説!

- 2024年12月23日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

現金書留の送り方を知りたい方

現金書留の送り方を知りたい方

-

現金書留を送る際の注意点を知りたい方

現金書留を送る際の注意点を知りたい方

遠方に住む人へのご祝儀やお年玉など、お金を送りたいときがあるかもしれません。

そんなときに利用できるのが、現金専用の郵便「現金書留」です。郵便局員が対面で届けてくれるので、確実に現金を送ることができます。

そんなときに利用できるのが、現金専用の郵便「現金書留」です。郵便局員が対面で届けてくれるので、確実に現金を送ることができます。

この記事では、現金書留の概要や料金、送り方のほか、送る際の注意点や安く送る方法をわかりやすく解説します。

目次

現金書留とは

ここでは現金書留の概要と料金をわかりやすく解説します。

現金書留とは

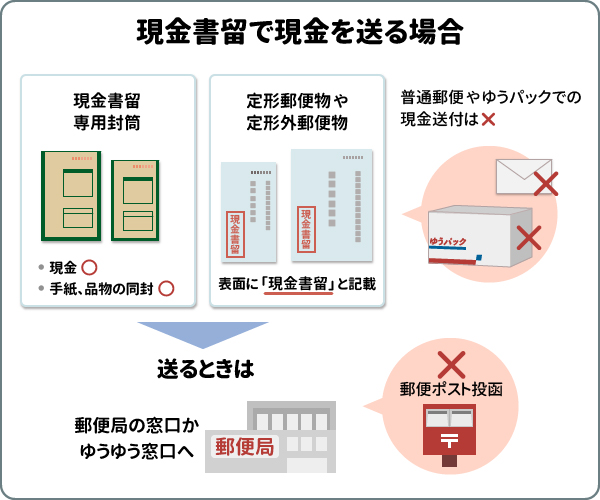

現金書留とは現金を送るための郵便です。

郵便法第17条により、現金は書留で送る決まりになっているため、普通郵便やゆうパックなどでは送ることができません。

そこで、現金専用の書留として用意されているのが現金書留です。

現金書留は専用の封筒を郵便局で購入して使います。

また、現金書留は郵便ポストに投函することができません。郵便局の窓口か、ゆうゆう窓口から送る手続きをしましょう。

現金書留は手紙や品物も同封できます。

現金書留の封筒に入らない品物を一緒に送りたいときは、定形郵便物や定形外郵便物の表面に「現金書留」と記して、郵便局の窓口またはゆうゆう窓口で送付手続きをしましょう。

現金書留の料金

現金書留の郵便料金は、定形郵便物などの基本料金と現金書留の料金を合計した金額です。

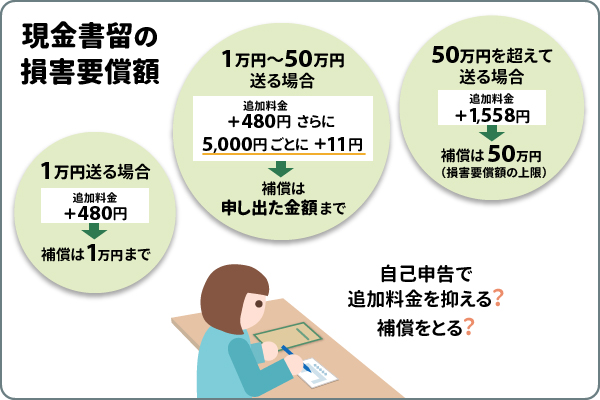

また、郵便物の書留には損害賠償制度があり、郵便局の窓口で申告した金額が賠償金額の限度となります。賠償金額のことを「損害要償額」と呼び、上限は50万円です。

損害要償額が1万円までなら追加料金「480円」で送ることができます。また、1万円を超える場合、追加料金は5,000円ごとに「11円」ずつふえていきます。

ここで注意したいのは、郵便局の窓口で損害要償額を申告する必要がある点です。申告がなければ、金額に関係なく損害要償額は1万円となるので注意しましょう。

以下は、2024年10月現在における現金書留の郵便料金の一例です。

- 重さ50gまでの定形郵便物(基本料金110円)を現金書留で送るものとして計算しています。

| 損害要償額 | 追加料金 | 郵便料金 |

|---|---|---|

| 1万円 | 480円 | 590円 |

| 5万円 | 568円 | 678円 |

| 10万円 | 678円 | 788円 |

| 15万円 | 788円 | 898円 |

| 20万円 | 898円 | 1,008円 |

| 25万円 | 1,008円 | 1,118円 |

| 30万円 | 1,118円 | 1,228円 |

| 35万円 | 1,228円 | 1,338円 |

| 40万円 | 1,338円 | 1,448円 |

| 45万円 | 1,448円 | 1,558円 |

| 50万円 | 1,558円 | 1,668円 |

-

郵便局「郵便物等の損害賠償制度」

https://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html -

郵便局「手紙(定形・定形外)の料金計算」を利用して計算

https://www.post.japanpost.jp/cgi-simulator/envelope.php

現金書留を速達で送ることもできるので、急ぎのときは利用すると良いでしょう。

(※速達料金の例:250gまで + 300円、1kgまで + 400円)

(※速達料金の例:250gまで + 300円、1kgまで + 400円)

現金書留の送り方・受け取り方

ここでは現金書留の送り方と受け取り方を解説します。

現金書留の送り方

現金書留は、次の手順で送ります。

- 郵便局の窓口で現金書留の専用封筒(1枚21円)を購入する

- 封筒に届け先、依頼主の住所と名前、電話番号を記載する

- 封筒に現金を入れて封をする

- 所定の2ヵ所に割印を押す(封筒の裏面に割印場所の記載あり。署名でも可)

- 郵便局の窓口、もしくはゆうゆう窓口で郵便料金を支払う

現金書留はコンビニなど郵便局以外からは送ることができません。必ず郵便局窓口か、主要な郵便局にあり夜間や休日でも営業しているゆうゆう窓口を利用しましょう。

現金書留の受け取り方

現金書留は次のような手順で受け取ります。

- 郵便局員が自宅に届けてくれる

- 本人または家族が受取印を押すかサインをして受け取る

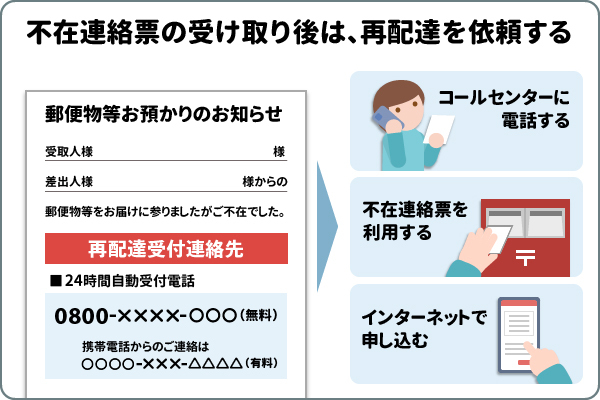

不在の場合、郵便受けに不在連絡票を投函してくれるので、再配達の依頼をしましょう。再配達の依頼はコールセンターへ電話するか、不在連絡票に必要事項を記入しポストへ投函します。あるいはインターネット受付でも可能です。

また、郵便局の窓口やゆうゆう窓口でも受け取れます。その際、不在連絡票と運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。

現金書留と郵便為替の違い

郵便局からお金を送る方法として「郵便為替」があります。

郵便為替とはどのような方法なのでしょうか?また、現金書留との違いについても解説します。

郵便為替とは

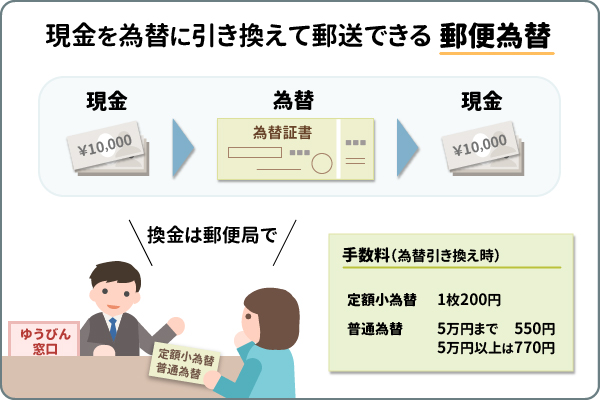

郵便為替とは郵便局が提供するサービスで、現金を為替証書に引き換えてから送る方法です。

これには「普通為替」と「定額小為替」という2種類の方法があります。

普通為替とは、現金を普通為替証書に引き換える方法です。1枚の普通為替証書で10万円まで引き換えられます。

その際、5万円未満は550円、5万円以上は770円の手数料がかかります。

定額小為替は、遠方の役所に戸籍謄本などの書類を送付してもらう際、手数料を支払う方法として利用したことがある人もいるかもしれません。

定額小為替には、12種類(50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1,000円)があり、金額に応じて現金を定額小為替証書に引き換えます。また、定額小為替証書1枚につき200円の手数料がかかります。

普通為替証書と定額小為替証書はいずれも普通郵便で送ることができ、受け取った人は郵便局へ持って行けば換金してもらえます。

利用する金額に応じて普通為替と定額小為替を使い分けると良いでしょう。

-

ゆうちょ銀行「普通為替」

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_kawase.html -

ゆうちょ銀行「定額小為替」

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_kogawase.html

現金書留と郵便為替の違い

現金書留はそのまま現金を送れますが、郵便為替は現金を為替証書に引き換えてから送る点が異なります。

また、現金書留はすぐに現金を受け取ることができますが、郵便為替は郵便局へ出向いて現金に引き換えてもらう必要があります。

現金書留を送る際の注意点

ここでは現金書留を送る際の注意点を3つご紹介します。

郵便局以外の場所からは送れない

現金書留はポストへ投函することができず、コンビニなど郵便局以外の場所からも送ることができません。

現金書留を送るときは、郵便局の窓口で手続きをしましょう。

賠償されるのは50万円まで

現金書留は損害賠償制度の対象となります。そのため、郵便局の窓口で金額を申し出れば、万が一事故で紛失した場合、申し出た金額を上限に賠償してもらえます。

ただし損害要償額の上限は50万円です。現金書留で50万円以上の現金を送る場合、50万円までしか賠償されません。

また、郵便局の窓口で中身の金額を申告しなかった場合、損害要償額は1万円になります。1万円以上の現金を送るときは注意しましょう。

着払いはできない

現金書留は送り主が郵便局の窓口で郵便料金を支払います。

そのため着払いにはできないので注意しましょう。

現金書留を安く送る方法

現金書留を安く送るにはどのようにすればいいのでしょうか?

ここでは3つの方法をご紹介します。

ここでは3つの方法をご紹介します。

速達などのオプションを使わない

速達などオプションサービスを付けると追加料金がかかります。

現金書留で利用できるオプションサービスには速達のほか、期日指定、配達時間帯指定、配達証明、本人限定受取郵便があります。

オプションサービスの追加料金は以下のとおりです。

| オプションサービス | 追加料金 |

|---|---|

| 速達 | 250gまで:300円 1kgまで:400円 4kgまで:690円 |

| 配達日指定 | 平日:42円 土日祝:270円 |

| 配達時間帯指定郵便 | 250gまで:440円 1kgまで:570円 4kgまで:920円 |

| 配達証明 | 350円 |

| 本人限定受取郵便 | 270円 |

現金書留の料金を安く抑えるため、特に指定がなければオプションサービスは使わずに送るのが良いでしょう。

-

郵便局「速達」

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/sokutatsu/index.html -

郵便局「配達日指定」

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/shitei/index.html -

郵便局「配達時間帯指定郵便」

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/timezone/index.html -

郵便局「配達証明」

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/haitatsu/index.html -

郵便局「本人限定受取郵便」

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/index.html

損害要償額を1万円までにする

現金書留の場合、損害要償額が1万円までは追加料金が480円となりますが、損害要償額が5,000円ふえるごとに(上限50万円)11円ずつ上乗せされていきます。

できるだけ現金書留の郵便料金を抑えたいのであれば、損害要償額を1万円と申告して送るのも1つの方法です。

ただ、万が一事故が起きた場合、賠償される金額が1万円までとなってしまうので、よく考えたうえで損害要償額を申告しましょう。

小銭を入れない

定形郵便物や定形外郵便物の料金は重くなると料金が高くなります。

現金書留に小銭を入れると重くなって料金が高くなります。現金書留を安く送りたいときは紙幣のみで送ると良いでしょう。

まとめ

現金書留は、現金をそのまま送ることができる郵便です。郵便局の窓口で料金を支払って送る手続きをします。

現金書留を送るときは、万が一紛失した場合にそなえて、中に入れた金額を申告します。申告した金額が損害要償額となります。

ただし、損害要償額は上限が50万円となっており、申告しなければ損害要償額は1万円となります。

郵便料金を安く抑えるため損害要償額を1万円と申告する方法もありますが、もしもの場合を考えると正しく申告するほうが良いかもしれません。

また、郵便では現金書留のほかにも、現金を為替証書に引き換えて送る郵便為替という方法もあります。追加料金や送り方が異なるので、送りたい金額に応じて使い分けると良いでしょう。

\お金をためる・ふやすには?/

\お金をためる・ふやすには?/

執筆者:前佛 朋子(ぜんぶつ ともこ)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年12月29日現在)

(2025年12月29日現在)