「事実婚」の定義とは?手続きやメリット・デメリットについてわかりやすく解説!

- 2025年10月3日

-

この記事はこんな方におススメ!

この記事はこんな方におススメ!

-

事実婚と認められる手続きを知りたい方

事実婚と認められる手続きを知りたい方

-

事実婚のメリット・デメリットを知りたい方

事実婚のメリット・デメリットを知りたい方

近年では、婚姻届を提出する「法律婚」ではなく、婚姻届を提出しない「事実婚」を選択するカップルが増加しているようです。

この記事では事実婚について、定義・手続き・メリット・デメリットなどを解説します。

目次

事実婚とは?法律婚との違いは?同性同士でもOK?

「事実婚」とは、婚姻届を提出していないものの、実質的には夫婦同然である状態をいいます。「内縁」と呼ばれることもあります。

事実婚は、「法律婚」と対比される用語です。法律婚とは、婚姻届の提出によって夫婦になることをいいます。事実婚と法律婚の大きな違いは、婚姻届を提出しているか否かの点にあります。

事実婚の生活実態は、法律婚とほぼ同じです。そのため、事実婚のカップルは多くの場面において、法律婚の夫婦と同様に扱われます。事実婚と法律婚の主な共通点は下記です。

- 同居、協力および扶助の義務がある(民法752条)

- 貞操義務がある(民法770条1項1号)

- 婚姻費用の分担義務がある(民法760条)

- 日常家事債務について連帯責任を負う(民法761条)

- 夫婦関係を解消したときは、財産分与を請求できる(民法768条)など

その一方で、事実婚と法律婚はまったく同じではなく、異なる取り扱いを受ける場面もあります。事実婚と法律婚の主な違いについては、記事後半の「事実婚のメリット」「事実婚のデメリット」にて詳述するので、ご参照ください。

事実婚と法律婚のどちらを選択するかは、両者の共通点と違いを正しく理解したうえで判断しましょう。

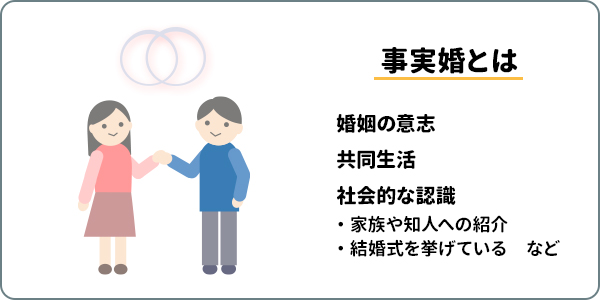

事実婚の定義は?

「事実婚」は、法律上明確に定義されているわけではありませんが、婚姻届を提出しないまま、男女が婚姻の意思を持って共同生活を営むことを意味するのが一般的です。

実務上は、以下の3つの要件を満たす場合に事実婚が成立すると解されています。

- 実質的な意味で、互いに婚姻の意思を有していること

- 法律婚の夫婦と同等の共同生活を営んでいること

- 社会的に夫婦と認められていること

何年同居すれば事実婚?

「法律婚の夫婦と同等の共同生活を営んでいる」かどうかについては、どのくらい長く同居しているかが考慮要素の一つとなります。

同居期間が長ければ長いほど、事実婚の成立が認められやすくなります。反対に同居期間が短いと、恋人同士の一時的な同棲に過ぎないと評価され、事実婚の成立が認められない可能性が高いです。

事実婚の成立に必要な同居期間は一概にいえませんが、2~3年以上同居していれば、事実婚が認められることが多いでしょう。

ただし、家族や知人に結婚相手として紹介している、結婚式を挙げているなど、夫婦であることを前提とした具体的な行動が見られる場合には、同居期間が短くても事実婚が認められやすくなります。

同性同士でも事実婚と認められる?

日本の現行法では同性婚が認められていないため、「事実婚」の形を望む同性カップルがふえているようです。

同性同士の事実婚が法律上認められるかどうかについて、近年では最高裁が肯定的な判断を示しています。

2021年3月には、女性同士のカップルでも婚姻に準じる関係(=事実婚)であったことを認め、不貞行為を理由とする損害賠償を命じた一審・控訴審判決を、最高裁が是認しました。

また、最高裁による2024年3月26日の判決では、犯罪被害者遺族給付金の受給権を、事実婚関係にあることを理由として同性パートナーに認める判断がなされました。

自治体においても、同性カップルについて事実婚を示す住民票上の表記(「夫(未届)」「妻(未届)」)を認める例や、同性パートナーシップ制度を導入する例が見られるようになりました。

このように、同性カップルに対する社会的な理解が進んだことにともない、「事実婚ならば同性同士でも可」という取り扱いがかなり普及している状況です。

事実婚と認められるための手続き

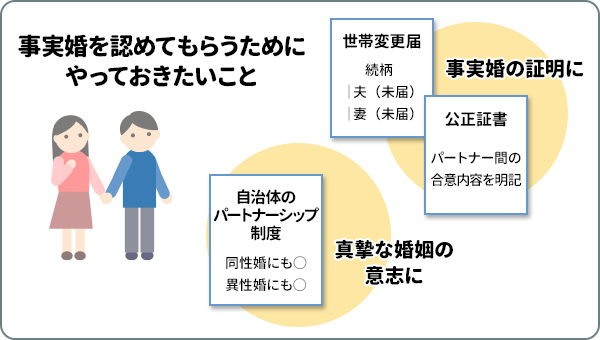

婚姻届を提出すれば成立する法律婚とは異なり、事実婚には「これをすれば成立する」という具体的な手続きが存在しません。

しかし、以下のような手続きを踏んでおけば、事実婚の成立が認められやすくなります。万が一の際に事実婚と認められるようにしておきたい場合は、これらの手続きを行うことを検討しましょう。

- 世帯変更届を提出する

- 公正証書を作成する

- 自治体のパートナーシップ制度を利用する

- 子どもがいる場合は、認知や養子縁組をする

世帯変更届を提出する

事実婚をしたいパートナーがいるときは、市区町村役場に「世帯変更届」を提出して、住民票上の世帯を同じにしておきましょう。

住民票において同じ世帯に入ると、パートナーとの続柄を「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載することができます。そうすれば、住民票の写しによって事実婚を証明できるようになります。

公正証書を作成する

事実婚をするにあたって、夫婦としての約束事を合意しておくと、事実婚の要件である真摯な婚姻の意思が認められやすくなります。パートナー間での合意内容を明確化するためには、公証役場で公正証書を作成するのが良いでしょう。

公正証書の原本は公証役場で一定期間保管されるため、紛失や改ざんを防ぐことができます。事実婚の証明が必要となった際には、公証役場に申請すれば公正証書の正本や謄本を発行してもらえます。

自治体のパートナーシップ制度を利用する

現在では多くの自治体が、事実婚関係の証明や宣誓の受付などを行うパートナーシップ制度を導入しています。パートナーシップ制度は近年急速に普及しており、日本全体の人口に対するカバー率は93%(*)に迫っています。

同性カップルが利用するケースが多い一方で、異性カップルでもパートナーシップ制度を利用できることがあります。パートナーシップ制度を利用していると、事実婚の要件である真摯な婚姻の意思が認められやすくなります。

住んでいる自治体がパートナーシップ制度を導入している場合は、市区町村役場の窓口で申し込むと良いでしょう。

- 出典:渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査(2025年5月31日時点)

https://nijibridge.jp/wp-content/uploads/2025/06/20250627_infographic.pdf

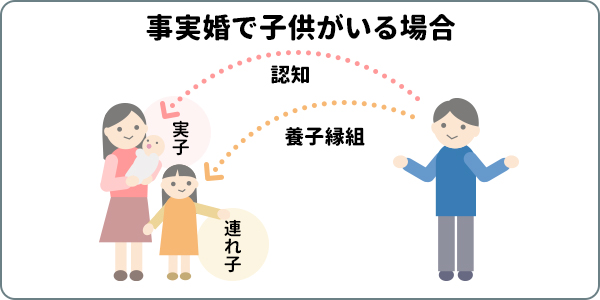

子どもがいる場合は、認知や養子縁組をする

事実婚の夫婦間に子どもがいる場合は、父親がその子どもを認知しておくと、事実婚が認められやすくなります。

また、事実婚のパートナーに連れ子がいる場合は、その連れ子と養子縁組をすると認知した実子同様に親子関係が発生し、事実婚が認められやすいでしょう。

ただし、ひとり親が一定の条件下で受給できる児童扶養手当は、事実婚が成立すると支給されなくなる点にご注意ください。

事実婚のメリット

事実婚と法律婚のどちらを選択するかは、それぞれの特徴を比較したうえで決めるべきです。下表を参考にして、どちらが自分たちに合っているかを判断しましょう。

| 事実婚 | 法律婚 | |

|---|---|---|

| 婚姻時の姓の変更 | 不要 | 必要 |

| 婚姻および婚姻解消の戸籍への記載 | 記載されない | 記載される |

| 健康保険・厚生年金保険の被扶養者になれるか | なれる | なれる |

| 税金の配偶者控除 | 受けられない | 受けられる

|

| パートナーの遺産の相続権 | なし | あり |

| 父子関係の成立 | 認知 | 出生(嫡出推定による) |

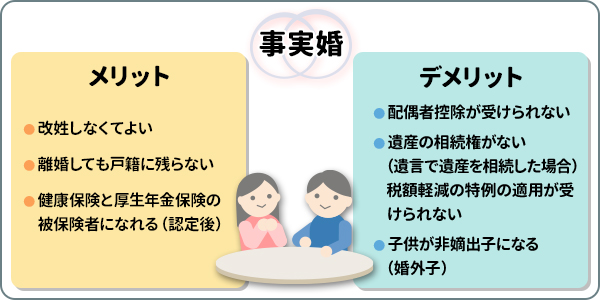

上記の比較を踏まえると、事実婚には以下のようなメリットがあります。特に、結婚後も異なる姓のままで生活したいカップルは、事実婚にメリットを感じることが多いようです。

- どちらかが姓を変更する必要がない

- 事実婚関係を解消しても、戸籍には記載されない

- 健康保険と厚生年金保険の被扶養者になれる

どちらかが姓を変更する必要がない

現在の日本の民法では、夫婦同氏制度が定められており、婚姻届を提出する際に、夫婦のうちいずれかが姓を変更しなければなりません。

これに対して、婚姻届を提出しない事実婚であれば、パートナーのいずれも姓を変更する必要がなく、別姓を維持することができます。愛着のある姓を変えずに済むほか、身分証明書・公共サービス・銀行口座など、たくさんの氏名変更手続きをしなくて良いのは大きなメリットといえます。

事実婚関係を解消しても、戸籍には記載されない

法律婚の夫婦が離婚すると、戸籍にその記録が残ります。いわゆる「バツイチ」などを気にする方にとっては、離婚歴が戸籍に残ることは抵抗があるかもしれません。

これに対して事実婚は、そもそも成立が戸籍に記録されないので、事実婚を解消しても戸籍に記録が残ることはありません。パートナーと別れたときに、戸籍にその記録が残ることが嫌なら、事実婚が有力な選択肢となるでしょう。

健康保険と厚生年金保険の被扶養者になれる

被扶養者としての認定を受ければ、自ら保険料を納めることなく、健康保険と厚生年金保険に加入することができます。

事実婚のカップルでも生計維持関係があれば、法律婚の夫婦と同様に、健康保険と厚生年金保険について相手の被扶養者となることが認められています。したがって、健康保険や厚生年金保険の扶養を認めてもらうためだけに、あえて法律婚を選択する必要はありません。

事実婚のデメリット

事実婚には、法律婚と比べて以下のデメリットがあります。事実婚は多くの場面で法律婚と同様に保護されますが、税金や相続について不利な点があるほか、子どもの立場について法律婚と異なる点があることに注意が必要です。

- 税金の配偶者控除が受けられない

- 遺産の相続権がなく、税額軽減の特例も使えない

- 子どもが「非嫡出子(婚外子)」となる

税金の配偶者控除が受けられない

法律婚の場合、配偶者の所得が一定金額以下の場合、所得税と住民税について「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられることがあります。

これに対して、事実婚の場合は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられないので、法律婚に比べて税金の負担が重くなることがあります。

遺産の相続権がなく、税額軽減の特例も使えない

法律婚の夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者が遺産を相続する権利を有します(民法890条)。また、配偶者が相続した遺産については、税額軽減の特例の適用を受けることができます。

これに対して、事実婚の夫婦の一方が亡くなった場合、パートナーは遺産を相続する権利を有しません。

事実婚のパートナーに遺産を与えるには、生前の段階で遺言書を作成しておく必要があります。ただし、遺言書によって事実婚のパートナーに遺産を与えても、その遺産について税額軽減の特例の適用を受けることはできません。

子どもが「非嫡出子(婚外子)」となる

法律婚の夫婦の間に生まれた子は「嫡出子」であるのに対して、事実婚の夫婦の間に生まれた子は「非嫡出子」となります。

何も手続きをしないと、非嫡出子と法律上の親子関係にあるのは母親だけです。非嫡出子と父親が法律上の親子になるには、市区町村役場へ「認知届」を提出する必要があります。

また現行民法では、非嫡出子に対する父親と母親の共同親権は認められていません。

非嫡出子は、生まれたときから母親の単独親権です。非嫡出子が父親と養子縁組をするか、または父母の協議で父親を親権者と定めた場合には、そのときから父親の単独親権となります(民法818条2項、819条4項)。

なお、2026年5月までに施行される改正民法により、非嫡出子に対する共同親権も認められるようになる予定です(改正民法819条4項)。

まとめ

旧来の結婚の形式に縛られない事実婚は、新しい家族のスタイルの一つです。しかし、税金や相続についてデメリットがあるほか、子どもが生まれた際に手続きが必要になるなどの注意点があります。

結婚に対して何を求めるのかをよく考えて、自分たちに合った家族の形を選択しましょう。

執筆者:阿部 由羅(あべ ゆら)

執筆者保有資格:弁護士 (埼玉弁護士会所属・登録番号:54491)

執筆者保有資格:弁護士 (埼玉弁護士会所属・登録番号:54491)

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2025年10月3日現在)

(2025年10月3日現在)