子育て支援金とは?子ども・子育て支援法改正の内容をわかりやすく解説!

公開日:2024年9月20日

2024年6月5日、「改正子ども・子育て支援法」が成立しました。子育て世帯への経済的支援を拡充するために、2026年度から新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。子ども・子育て支援金は誰がいくら負担することになり、どのような施策がスタートするのでしょうか。

この記事では、子ども・子育て支援金の目的や負担額の目安、法改正の内容をわかりやすく解説します。

目次

子ども・子育て支援金はいくら?

子ども・子育て支援金制度とは、こども未来戦略(2023年12月策定)の「加速化プラン」における少子化対策を強化するために、全世代・全経済主体で子育て世帯を支えるための新しい仕組みです。

こども未来戦略に盛り込まれた施策のうち、児童手当の抜本的拡充などは加速化プランとして、できる限り前倒しで実施されます。この加速化プランの財源を確保するために、今回の法改正で子ども・子育て支援金の徴収が決まりました。予算規模3.6兆円のうち、子ども・子育て支援金で1兆円をまかなう計画です。

子ども・子育て支援金はいくら?いつから払う?

子ども・子育て支援金の支払いは、2026年度からスタートします。こども家庭庁の試算によれば、支援納付金の総額は初年度が約6,000億円、2027年度が約8,000億円、2028年度が約1兆円です。

子ども・子育て支援金は、被保険者が加入する医療保険(健康保険、国民健康保険など)の保険料に上乗せするかたちで負担します。こども家庭庁によると、一人あたりの支援納付金の目安は以下のとおりです。

<子ども・子育て支援金の負担額(月額)>

| 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 加入者 一人あたり |

被保険者 一人あたり |

加入者 一人あたり |

被保険者 一人あたり |

加入者 一人あたり |

被保険者 一人あたり |

|

| 全制度平均 | 250円 | 350円 | 450円 | |||

| 被用者保険(会社員、公務員) | 300円 | 450円 | 400円 | 600円 | 500円 | 800円 |

| 国民健康保険(自営業者) | 250円 | 350円(*) | 300円 | 450円(*) | 400円 | 600円(*) |

| 後期高齢者医療制度(75歳以上の高齢者) | 200円 | 250円 | 350円 | |||

- 国民健康保険は1世帯あたり

全制度平均は月額250~450円で、年間3,000~5,400円の負担増となる見込みです。

扶養されている加入者(子どもなど)は保険料を支払わないため、保険料を支払わない加入者を除外した「被保険者一人あたり」の保険料は、「加入者一人あたり」の保険料とは異なります。

被用者保険の場合、子どもなど扶養されている人も含めた加入者一人あたりは月額300~500円ですが、実際に保険料を払っている被保険者一人あたりでみると月額450~800円の負担となります。

自営業者などが加入する国民健康保険の場合、加入者一人あたりの負担額は月額250~400円、1世帯あたりでは月額350~600円です。

75歳以上の高齢者には、納付支援金全体の8.3%(2026年、2027年は8%)の負担を求める計画になっており、月額200~350円を支払うことになります。

会社員や公務員は、加入する医療保険によって子ども・子育て支援金の負担額が異なります。こども家庭庁によると、目安として次の金額が示されています。

<被用者保険の負担額の目安(月額)>

| 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 加入者 一人あたり |

被保険者 一人あたり |

加入者 一人あたり |

被保険者 一人あたり |

加入者 一人あたり |

被保険者 一人あたり |

|

| 協会けんぽ (中小企業) |

250円 | 400円 | 350円 | 550円 | 450円 | 700円 |

| 健保組合 (大企業) |

300円 | 500円 | 400円 | 700円 | 500円 | 850円 |

| 共済組合 (公務員) |

350円 | 550円 | 450円 | 750円 | 600円 | 950円 |

主に中小企業が加入する協会けんぽに比べると、大企業が加入する保険組合は金額が高い傾向です。公務員が加入する共済組合は、3つの保険の中で最も高くなっています。

また、子ども・子育て支援金の納付額は年収によって変動します。こども家庭庁によると、年収別の負担額の目安は以下のとおりです。

<2028年度の年収別の負担額(月額)>

| 年収 | 会社員・公務員 | 自営業者 |

|---|---|---|

| 200万円 | 350円 | 250円 |

| 400万円 | 650円 | 550円 |

| 600万円 | 1,000円 | 800円 |

| 800万円 | 1,350円 | 1,100円 |

| 1,000万円 | 1,650円 | -(未公表) |

子ども・子育て支援法の改正の目的は

今回の子ども・子育て支援法の改正は、こども未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を着実に実行することが目的です。具体的な施策は後ほど紹介しますが、内容は主に次の3つに分けられます。

- ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化

- すべての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

- 共働き・共育ての推進

これら3つの子育て政策を実施すると同時に、給付等の財政基盤を確保するために「子ども・子育て支援金制度」が創設されることになりました。

こども未来戦略では、少子化は日本が直面する最大の危機であり、急速な少子化・人口減少に歯止めをかけないと現在の経済・社会システムの維持が難しくなると指摘しています。若者・子育て世帯の所得をふやすこと、すべての子どもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していくことなどを基本理念として掲げており、少子化対策としてさまざまな施策が盛り込まれています。

妊娠、出産時から支援金等がスタート

子ども・子育て支援法の改正により、今後は妊娠・出産時から経済的な支援がスタートします。ここでは、妊娠期から出産後にかけて始まる新しい支援制度を紹介します。

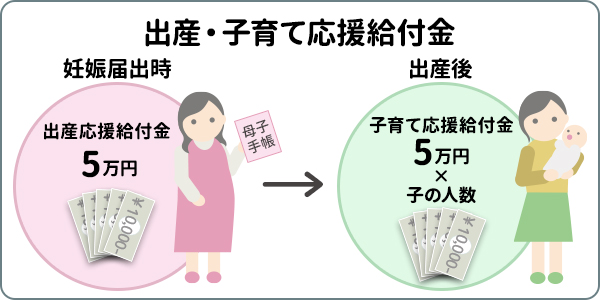

出産・子育て応援給付金

出産・子育て応援給付金とは、妊娠期から切れ目のない支援を行うための給付です。妊娠届出時には出産応援給付金(5万円)、出産後は子育て応援給付金(5万円×子の人数)が支給されます。たとえば、双子の場合は出産応援給付金5万円、子育て応援給付金10万円(5万円×2人)となり、合計15万円の支援を受けられます。

2024年度に実施されている「出産・子育て応援交付金事業」が、2025年度に「妊婦のための支援給付」として制度化される予定です。

出産育児一時金の引き上げ

出産育児一時金とは、健康保険や国民健康保険の被保険者などが出産したときに支給されるお金です。これまでは42万円でしたが、2023年4月から50万円に引き上げられました。

出産費用の保険適用

2026年度をめどに、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入が検討されています。妊婦の経済的負担を軽減するために、出産費用の見える化を進めたうえで、保険適用の効果の検証などが行われる予定です。

こども誰でも通園制度(仮称)の創設

こども誰でも通園制度とは、保護者の就労要件などを問わず保育所等を利用できる制度です。保育所等に通っていない生後6ヵ月~3歳未満の子どもが対象で、月一定時間までの利用限度額の中で柔軟に通園できます。

2023年度から試行的事業が開始されており、2025年度に制度化、2026年度に給付化して全国の自治体で実施される予定です。

住宅支援

子育て世帯への住宅支援として、2024年2月から全期間固定金利型の住宅ローン「フラット35」の金利引き下げが実施されています。子どもの人数に応じて、最大1%(当初5年間)金利が引き下げられます。

また、子育て世帯を対象に公営住宅への優先入居も実施されています。空き家活用の支援制度の整備などにも取り組み、2024年度からの10年間で約30万戸を確保する方針です。

児童手当や高等教育支援の拡充

こども未来戦略の加速化プランでは、児童期から高等教育期までの施策も盛り込まれています。ここでは、児童手当や高等教育支援の拡充についてご説明します。

児童手当の拡充

2024年10月から、児童手当は次のように拡充されます。

| 年代 | 拡充前(所得制限あり) 2024年9月まで |

拡充後(所得制限なし) 2024年10月~ |

|---|---|---|

| 3歳未満 | 1.5万円 | 1.5万円 (第3子以降は3万円) |

| 3歳~小学生 | 1万円 (第3子以降は1万5,000円) |

1万円 (第3子以降は3万円) |

| 中学生 | 1万円 | |

| 高校生 | なし |

中学生までだった支給期間は18歳年度末(高校生年代)まで延長され、第3子以降は3万円が支給されます。また、支払月は年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更されます。拡充後の最初の支給は2024年12月です。

所得制限の撤廃

児童手当は所得制限が撤廃され、全員が本則給付となります。これまでは、主たる生計者が年収960~1,200万円未満の場合、特例給付として一律5,000円を支給していました。また、年収1,200万円以上で支給対象外となっていましたが、今後はこのような制限はなくなります。

第3子以降の給付金が3万円に

今回の児童手当の拡充は、第3子以降の支給額が3万円に増額されるのもポイントです。これまでは第3子以降の増額は3歳~小学生に限られており、増額後の支給額は1.5万円でした。2024年以降は年代を問わず、第3子以降は一人あたり3万円が支給されます。

子どもが3人いる家庭の場合、児童手当の支給額は総額で最大400万円増の1,100万円となります。

高等教育支援の負担軽減を拡充

高等教育費の負担を軽減する観点から、次のような施策が導入されます。

給付型奨学金等の拡充

授業料等減免と給付型奨学金をセットで行う「高等教育の就学支援新制度(2020年4月から実施)」について、2024年度から支援対象が年収600万円程度までの多子世帯(子どもが3人以上の世帯)と理工農系の学部・学科に通う学生に拡充されました。

多子世帯は、全額支援の4分の1が支援されます。理工農系の学生については、授与する学位の分野に理学・工学・農学が含まれれば対象となり、文系との授業料差額が支給されます。

多子世帯の学生等の授業料無償化

2025年度から、子どもが3人以上の多子世帯の学生を対象に、所得制限なく大学等の授業料や入学金の無償化が実施されます。2024年度以前から在学している学生も対象です。

<授業料等支援の上限額>

| 国公立大学 | 私立大学 | |

|---|---|---|

| 授業料 | 約54万円 | 70万円 |

| 入学金 | 約28万円 | 26万円 |

扶養している子どもが3人の場合、3人同時に扶養されている間は第1子から支援対象です。ただし、第1子が就職を機に扶養を外れた場合は支援対象外となります。

一定の要件を満たした大学、短大、高専、専門学校が対象で、2025年度に入学後、各学校で申し込みの手続きを行います。

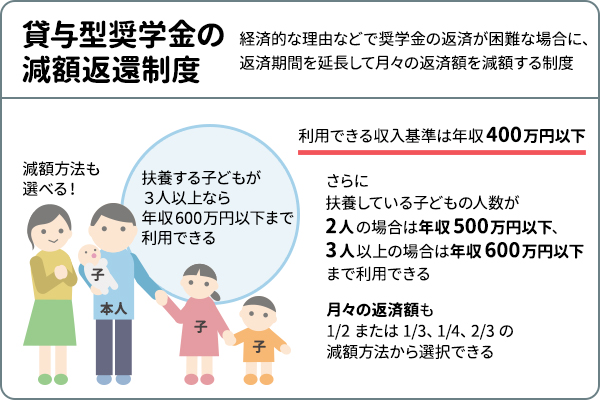

貸与型奨学金の減額返還制度の要件緩和

貸与型奨学金の減額返還制度とは、経済的な理由などで奨学金の返済が困難な場合に、返済期間を延長して月々の返済額を減額する制度です。

2024年4月から、減額返還制度を利用できる収入基準が年収325万円以下から年収400万円以下に緩和されました。さらに、本人が扶養している子どもの人数が2人の場合は年収500万円以下、3人以上の場合は年収600万円以下まで引き上げられました。

また、月々の返済額を当初の「2分の1」または「3分の1」に減額する方法に加えて、「4分の1」または「3分の2」に減額する方法も選択できるように変更されています。

修士段階の授業料後払い制度の導入

授業料後払い制度とは、大学院修士課程や専門職学位課程の在籍者が、在学中は授業料を支払わず、卒業後に無利子で後払いができる制度です。2024年度に創設されました。

日本学生支援機構(JASSO)が授業料相当額を大学に振り込み、利用者は卒業後に所得に応じてJASSOに返済する仕組みになっています。後払いにできる授業料の上限は国公立大学が約54万円、私立大学が約78万円です。

卒業後は、本人の年収が300万円程度を上回ると返済が始まります。子育て期に配慮するため、子どもの人数によっても返済が始まる収入基準は変動します。子どもが2人いる場合、本人の年収が400万円程度を上回るまで返済は始まりません。

職場の環境や働き方の改善も

安心して子育てができる社会を実現するには、職場の環境や働き方の改善に取り組むことも重要です。ここでは、育休取得や時短勤務、柔軟な働き方の実現に関する施策を紹介します。

育休取得のための職場環境改善の取り組み

上述のとおり、今回の子ども・子育て支援法改正には「共働き・共育ての推進」も盛り込まれています。具体的には、育児取得の促進や中小企業への助成、子育て世帯への給付などの見直しが行われました。

育休取得率の開示制度の拡充

2025年度から、男性の育児休業取得率の公表義務の対象企業が、労働者1,000人超から300人超に拡充されます。さらに、労働者100人超の企業には、男性の育児休業取得率の目標設定が義務化される予定です。

就職・転職活動において育児支援に積極的な企業を選びやすくしたり、社会として男性の育児休業取得を支援する機運を高めたりする狙いがあると考えられます。

中小企業への助成措置の強化

2024年1月から、育児支援の体制整備を行う中小企業への助成措置が強化されました。2024年1月以降、育児休業または育児のための時短勤務の利用を開始した場合は、次の助成金が支給されます。

<業務を代替する周囲の労働者への手当支給等を行った場合>

- 育児休業中の手当支給(拡充):最大125万円(*)

- 育短勤務中の手当支給(新設):最大110万円

<代替要員を新規雇用または派遣受入で確保した場合>

- 育児休業中の新規雇用(拡充):最大67.5万円(*)

- プラチナくるみん認定事業主への加算・割増措置あり

助成を受けるには、「手当制度等を就業規則に規定」「7日以上の育児休業取得」「1ヵ月以上の時短勤務利用」などの要件を満たす必要があります。

プラチナくるみん認定とは、一定の要件を満たした場合に必要書類を添えて申請を行うと、優良な子育てサポート企業として厚生労働大臣から特例認定を受けられる制度です。プラチナくるみん認定事業主に対しては、助成金の加算・割増措置が用意されています。

育休給付率を手取り10割相当に

子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付の給付率が現行の67%から80%に引き上げられます(最大28日間)。社会保険料の免除等で、手取りベースの給付率は実質10割相当となります(現行は80%相当)。2025年度から実施される予定です。

配偶者が専業主婦(夫)の場合、ひとり親家庭の場合などは、配偶者の育児休業の取得は求められません。

時短勤務時の新たな給付制度の導入

2歳未満の子を養育しながら時短勤務を行う場合、時短勤務中に支払われた賃金の10%を支給する「育児時短就業給付」が創設されます。2025年度から実施される予定です。子育て中の柔軟な働き方として、男女ともに時短勤務を選択しやすくする目的があります。

3歳〜未就学児の子育て中の柔軟な働き方を実現するための措置

子どもが3歳~小学校就学前の場合に、事業主が以下5つの中から複数の制度を措置し、その中から労働者が選択できる制度が創設されます。

- 出社、退社時刻の調整(フレックスタイム制を含む)

- テレワーク

- 短時間勤務制度

- 保育施設の設置運営など

- 新たな休暇

また、残業免除(所定外労働の制限)を請求できる期間が、現行の3歳までから小学校就学前までに引き上げられます。

これらの制度は、公布日から1年6ヵ月以内に政令で定める日から実施される予定です。

まとめ

子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源を確保するために、社会保険料に上乗せして徴収される仕組みです。2026年度から支払いが開始され、2028年度までは段階的に金額が引き上げられます。一人あたりの支援額は全制度平均で月額250~450円となっており、年間3,000~5,400円の負担増となる見込みです。

今回の子ども・子育て支援法の改正は、こども未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を着実に実行することが目的です。妊娠時から高等教育が終了するまで切れ目なく、すべての子育て世帯を支援することをめざしています。「出産・子育て応援給付金」「児童手当の抜本的拡充」「育児休業給付の給付率を手取りの10割相当に引き上げ」など、さまざまな施策が段階的に実施されます。

さらに、子育て中に柔軟な働き方ができる環境を作るため、テレワークや時短勤務などから労働者が働き方を選択できる措置も創設されます。

今後は社会全体で子育てをサポートする体制に向かうため、すべての世代が今回の法改正による影響を理解しておくことが大切です。子育て世帯は家庭と仕事を両立するために、拡充・新設される制度の内容を把握して積極的に活用していきましょう。

執筆者:大西 勝士(おおにし かつし)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。

- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。

あわせて読みたい

株式会社 三菱UFJ銀行

(2024年9月20日現在)

(2024年9月20日現在)