開業届の書き方を見本とあわせて解説!提出するメリットや必要書類は?

開業届の書き方

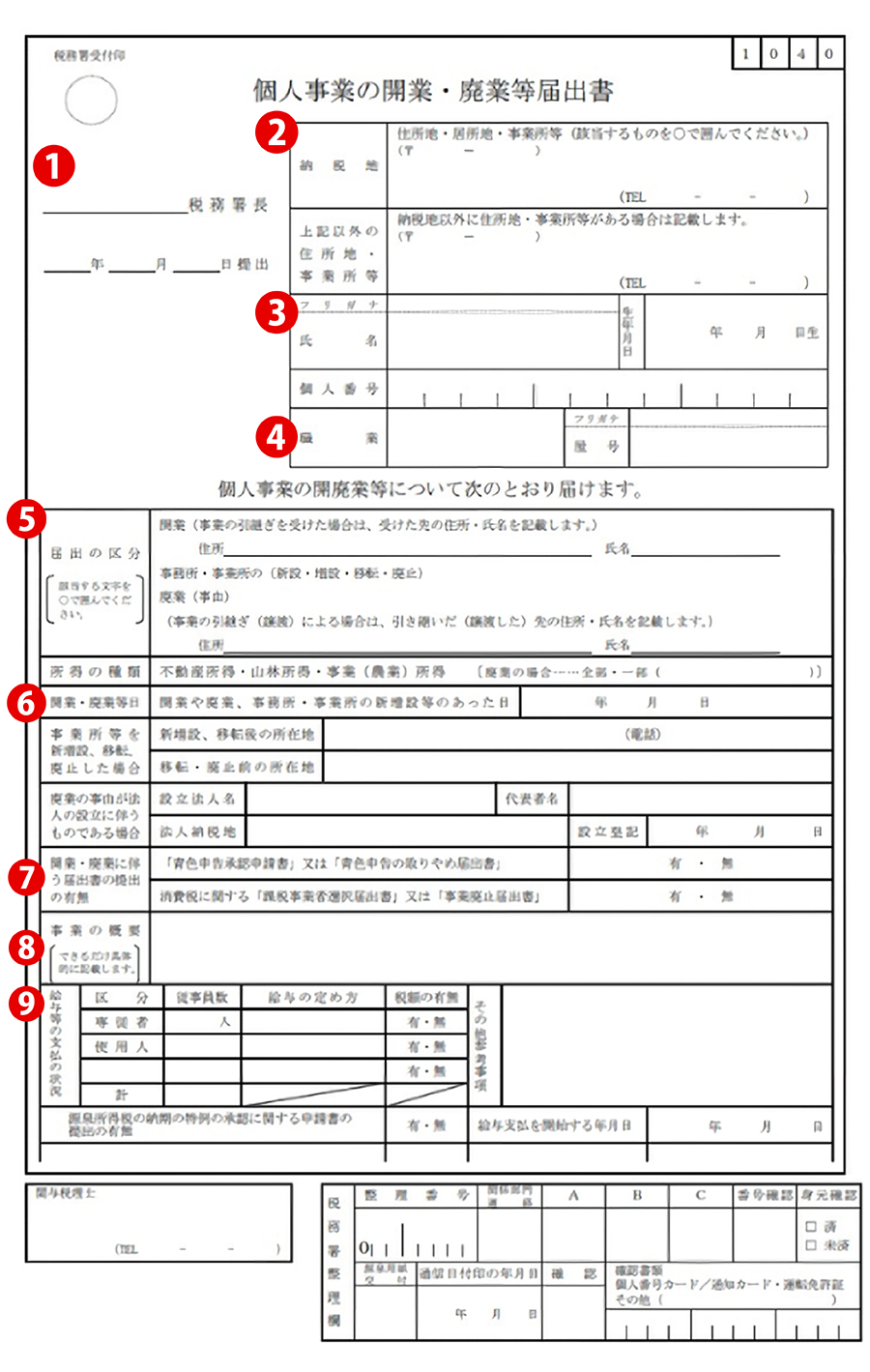

個人で事業を行うためには、税務署に「開業届」の提出が必要です。雛形は国税庁ホームページなどでダウンロードできます。

まず、どのような内容の記載が必要なのか、順番に解説します。

記載する項目ごとの具体的なポイント

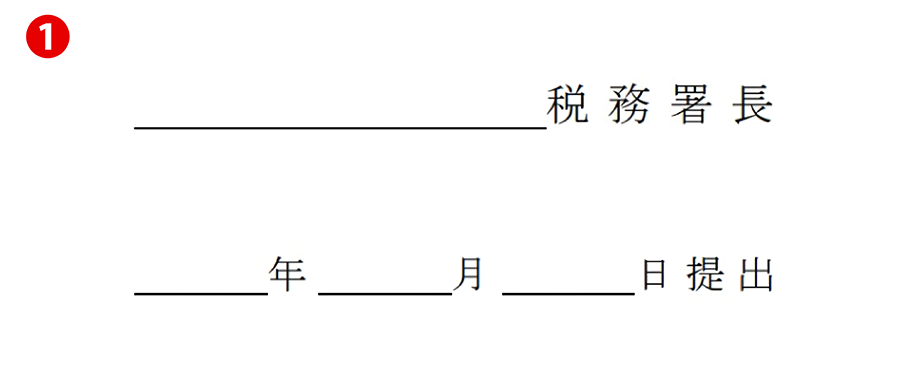

1.提出先・提出日

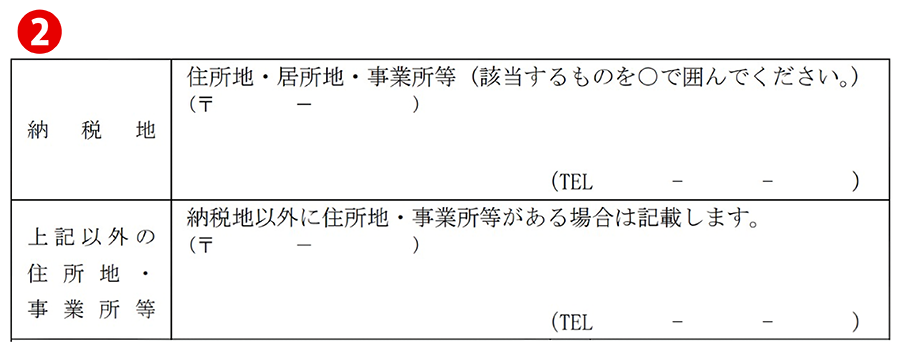

2.納税地・住所

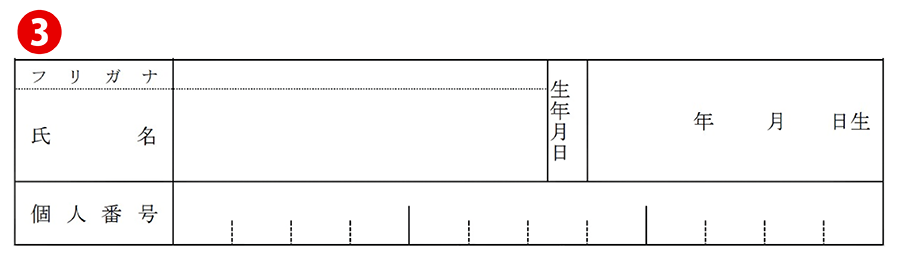

3.氏名・生年月日・個人番号

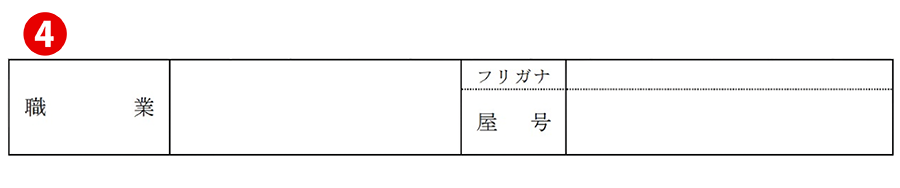

4.職業・屋号

職業・屋号を記載します。職業は、開業時に行う職業で「美容業」や「情報サービス業」などを記載します。厳密な決まりはありませんが、日本標準職業分類の分類項目名に合わせるのが一般的です。最近では、フリーランスの方が「自由業」と記載するケースもあります。

屋号は会社の商号のようなもので、個人事業主の場合は任意となっています。屋号がなくても、開業届の提出は可能です。

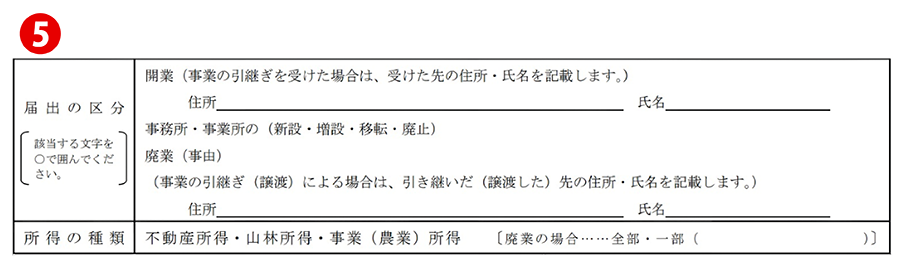

5.届出の区分・所得の種類

この届出は、同様の書式を廃業時にも利用するため、区分は「開業」を選択します。

所得の種類は3種類あり「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」から選択します。

例えば、不動産賃貸業で家賃収入がある方は「不動産所得」、山林を伐採して木材を販売している場合は「山林所得」、農業や小売業など不動産所得と山林所得に該当しないものは「事業(農業)所得」を選択します。

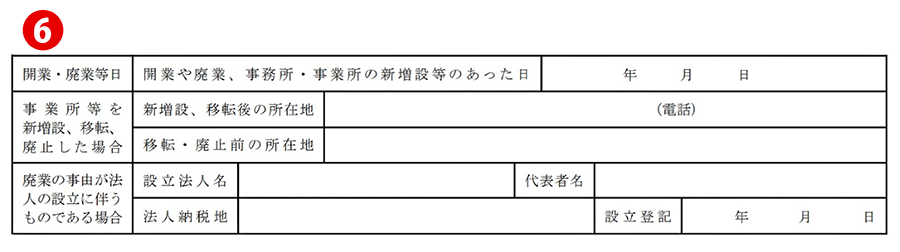

6.事務所等を新設した日

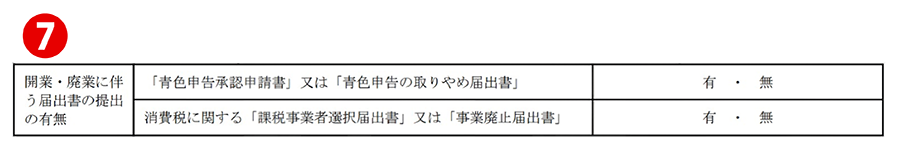

7.開業に伴う届出書の提出の有無

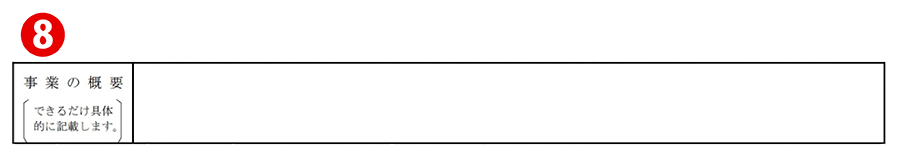

8.事業の概要

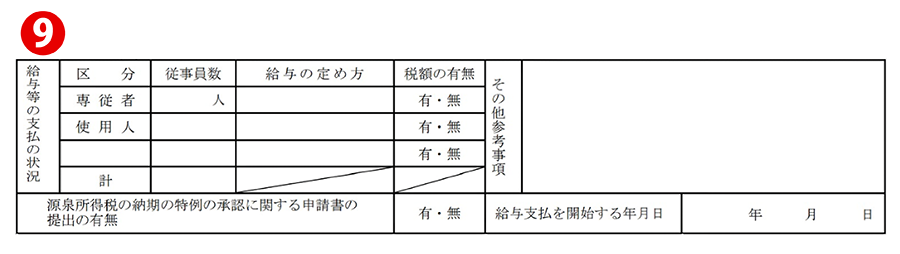

9.給与等の支払の状況

従業員を雇用する場合に記載します。ひとりで開業し、給与を支給する必要がない場合は記載の必要はありません。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」「給与支払を開始する年月日」についても同様に、従業員を雇用する場合は記載が必要になります。

開業届の提出方法と必要書類

開業届の提出方法は電子申請、所轄税務署への直接持参もしくは郵送のいずれかになります。

電子申請の場合、e-Taxからマイナンバーカードを使用して申請します。

開業届の提出に必要な書類

開業届は、届出書を作成し提出するだけではなく、一緒に提出しなければならない添付書類があります。必要な書類は以下の通りです。

また、内容に訂正がある場合には印鑑が必要になります。訂正に使用する印鑑に特別な指定はありませんが、シャチハタ印ではなく朱肉を使う印鑑を持参しておくようにしましょう。

- 本人確認書類

- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

- 開業届(直接持参または郵送の場合)

本人確認書類

マイナンバーカードを持っている場合

- マイナンバーカード

マイナンバーカードを持っていない場合(以下、両方が必要)

- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号通知カード、個人番号を記載した住民票)

- 運転免許証、パスポート、保険証など

マイナンバーカードを持っている場合、個人番号の確認と本人確認はマイナンバーカードによって行われるため、運転免許証などの本人確認書類は不要です。

個人番号(マイナンバー)がわかるもの

開業届(直接持参または郵送の場合)

提出用と控用の両方準備します。直接持参の場合、控用は受付印を押したものをその場で返却してもらえます。郵送の場合は、控用を返信してもらうために切手を貼った返信用封筒を準備します。

控用は封筒を同封した場合のみ返信してもらえ、受付印が押された状態で戻ります。

電子による提出

e-Taxで申請する場合、利用者識別番号とよばれる16桁の番号が必要です。税務署の窓口またはオンラインで、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出することで、利用者識別番号を取得できます。

利用者識別番号は、開業後の確定申告で毎年使用するため、紛失しないよう注意が必要です。

郵送による提出

開業届は、e-Taxでの電子申請、所轄の税務署へ直接持参する方法のほか、郵送によって提出することも可能です。

郵送する場合は、所轄税務署へ送ります。さらに、税務署に設置している時間外収受箱を利用することもできます。ただし、時間外収受箱を利用する場合でも、切手を貼った返信用封筒を一緒に入れておかなければ、控えを返信してもらえません。

開業届と一緒に提出できる任意の書類

- 青色申告承認申請書

- 青色専従者給与に関する届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

開業届を提出するメリット

屋号を名義とした事業用の口座を開設できる

補助金の申請時に提出できる

小規模企業共済に加入できる

就労証明になる

開業届を提出する前におさえておきたい注意点

失業保険が受けられない

事業主は経営者の立場にあるため、雇用保険に加入できません。また、会社員から自営業者に変わった場合、事業開始のタイミングによっては失業給付が受けられない場合があります。

失業給付が受けられるかどうかは、最寄りのハローワークで相談することができます。

所得の増加によって扶養から外れる可能性がある

扶養に入っている方でも、開業届の提出が可能です。開業届の提出に伴って直ちに扶養から外れてしまうことはありませんが、所得が増加すれば、その金額によっては扶養から外れてしまうことも考えられます。

また、所得税は納税者本人の所得と配偶者の合計所得で決まるため、収入バランスにより扶養から外れる場合があります。

開業届の提出期限は事業を開始した日から1カ月以内

開業届には提出期限があります。事業を開始した日から1カ月以内に所轄税務署へ提出しなければなりません。いずれ確定申告をする際には、事実上の開業として取り扱われることになるため、あらかじめ開業届を出しておく方が望ましいです。

提出期限が土曜・日曜・祝日に当たる場合は、翌営業日が提出期限になるため、早めに提出しておきましょう。

まとめ

開業届は冒頭の「開業届の書き方」を参考に作成し、電子もしくは郵送で届出を提出できます。また、一緒に青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することも可能です。

開業届を提出することで、 補助金申請時の資料として利用することや小規模企業共済への加入にも活用ができます。

銀行で所定の審査を経て、屋号付きの銀行口座も開設できるようになるため、事業用資金とプライベートの資産を区別できるようにもなります。

※本内容は制作日時点の情報をもとに作成しております。また、記事の情報は当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではございません。

※記事は外部有識者の方等にも執筆いただいておりますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当行の見解等を示すものではありません。

※尚、記事の内容は予告なしに変更することがあります。