どこまでも人間に近い義手を目指す。メルティンMMIの「やわらかな機械」がつかむものとは?

三菱東京UFJ銀行主催のビジネスコンテスト、第3回『

Rise Up Festa』のロボット・先端技術部門で審査員特別賞を受賞した

株式会社メルティンMMI。筋電、つまり筋肉が収縮するときに発生する微弱な電気信号を計測・解析し、これまでにない高機能の義手を研究・制作しています。

「全世界の人類から身体的バリアを取り除く」ことを目指す同社。そのテクノロジーや今後の見通しについて、伊藤寿美夫CEOと粕谷昌宏COOにお話を伺いました。

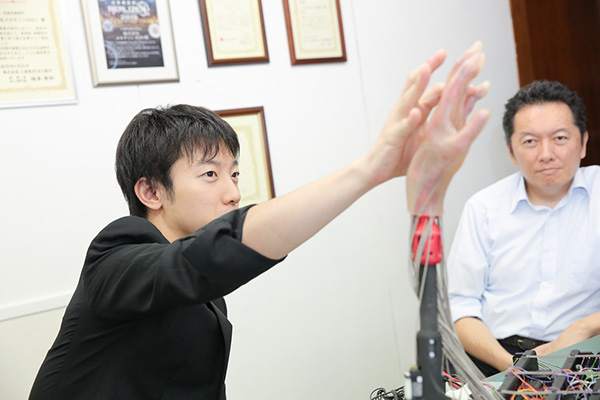

粕谷COO:筋肉が収縮するときに発生する電気信号を「筋電」と言いますが、その技術を使った「筋電義手」を開発しています。手を動かそうとするとき、人は腕だけを単体で動かしているわけではありません。脳から電気信号が出て、それが腕の筋肉に流れることによって筋肉を動かすんですね。つまり、手が動く一瞬前に、そこには電気信号が流れているということになります。これを感知して義手を動かすのが筋電義手です。

義手にもさまざまなものがありますが、なんでもつかむことができる、人間の手に近い発想でつくっているのがメルティンMMIの義手の大きな特徴です。

伊藤CEO:もともとは電気通信大学の横井浩史教授が10年以上にわたって筋電義手の研究を行い、私が設計して研究室に納品していました。このレベルまで人の手の構造に近い筋電義手は、他に例を見ないのではと思います。ここまで続けてきた研究の成果を社会に還元したい、世に出したい。そこで起業を決め、私と横井教授が共同創業者となり大学発ベンチャーとして設立しました。

といっても、創業したとはいえ商品はまだありません。1年ほどは思うように活動できずにいたところへ、筋電技術で起業しようとしていた粕谷が合流し、やっと動き始めました。現在は7人。開発が進み、商品の完成が見えてきたフェーズです。

粕谷COO:これまでの義手は機能が限定的で、また使用開始までに長期間のトレーニングを要する、重く無骨なものであるなど、多くの課題を抱えていました。メルティンMMIの義手はグーやチョキといった、人の手らしい多彩な動きが可能です。また、簡単なトレーニングで直感的に使え、関節が細く女性がつけても違和感のない筋電義手です。特徴をご紹介しましょう。

粕谷COO:「義手は握手をしてはいけない」、これが業界では常識です。通常の義手は硬いロボットであるため、熟練した人でなければ相手の手を強く握りすぎてしまう危険性があるためです。しかし、メルティンMMIの義手は普通の感覚で、スッと握手できます。メルティンMMIの義手は触れるものに合わせて圧力を均等に調整するためです。

粕谷COO:従来の義手は壊れにくくするために「硬い素材を使って破損を防ぐ」という発想でつくられていました。ただ、それだと義手の重量は増す一方。さらに、指も太くなってしまいます。

伊藤CEO:ただ、手をついてそらすような動きをすれば、チタンでつくっても壊れます。それであれば、何をしても壊れにくい義手をつくろうと考えたのです。

粕谷COO:僕たちの義手は、人の身体と同じ構造です。ですから、脱臼もします。関節をありえない向きに曲げることもできますが、負荷がなくなれば元に戻ります。この機構を備えた「やわらかい機械」だからこそ壊れにくく、人に対しても安全なのです。

粕谷COO:従来の義手は、指の関節1本1本にモーターが入っています。そのためどうしても重くなりがちでした。メルティンMMIの義手は、指の関節部分にはワイヤーを入れ、紐を引っ張るような仕組みで制御。モーターは外付けで、腰や腕につけることを想定しています。ですから義手そのものは非常に軽量で、指先も細くすることができます。

伊藤CEO:現在販売されている筋電義手は、いずれも1カ月半程度のトレーニングが必要です。義手を操作するために生体信号を使うのですが、これが通常の手の動きとだいぶ異なり、慣れるのに時間がかかるのです。しかし、メルティンMMIの筋電義手は筋肉の動きと、義手の動きを完全に対応させています。直感的に操作できるため、数分で使えるようになります。人が機械にあわせるのではなく、機械が人にあわせる、学習する。そうした発想で開発しています。

伊藤CEO:認知度の向上が必要であると考えています。たとえば2016年10月に行われるサイバスロン(ロボット技術などを用いた高度な補装具を装着する障害者スポーツ選手「バイオニック・アスリート」たちのオリンピック)。私たちがほかとは違う、ずば抜けた技術をもっていることをアピールする格好の機会だと考えています。

伊藤CEO:正直なところ、簡単なことではありません。我々の義手も全種目こなせるのですが、ともに競う相手の半分以上は製品化されているもの。選手の慣れは大きいでしょう。

粕谷COO:絶対的に有利なものもありますよ。義手の競技の1つに、選手が義手でリングを持ち、それをさまざまな角度に曲げられたワイヤーに接触しないように通していく、いわゆる“イライラ棒”があります。これができるのはメルティンMMIの義手だけです。実は、手首が自由に動かせる義手というのはありません。イライラ棒を固定された義手で行うのは体勢的に非常に難しいですから、この競技では確実に勝てるでしょう。

伊藤CEO:できる種目をきっちりこなすことを目指し、弱い部分をしっかりと仕上げていきたいと考えています(注:取材日は2016年8月)。

伊藤CEO:まずは1年後を目処に、簡易型の義手を先駆けて製品化し、筋電解析技術を世に出すことが急務だと考えています。価格的には海外製品の1/6程度。福祉機器として補助を受ければ、患者さんの負担は数万円です。筋電義手へのハードルは大分下がると思いますね。

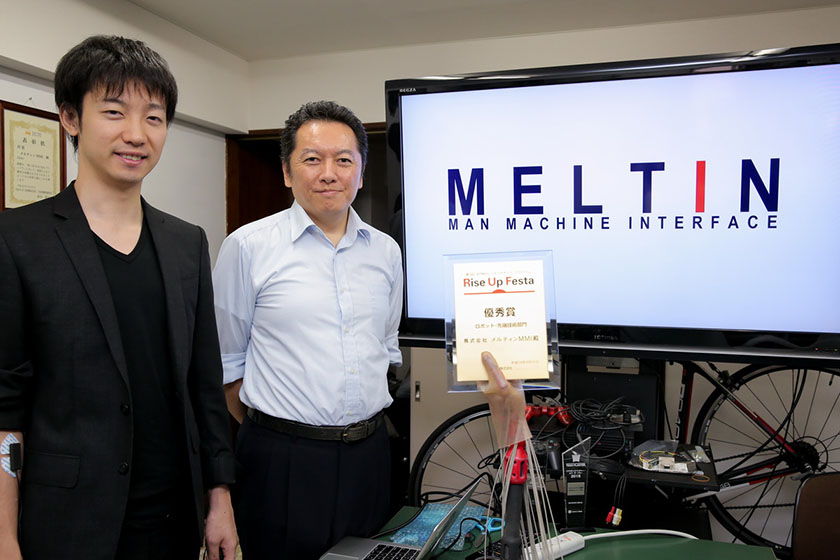

Rise Up Festaのロボット・先端技術部門において審査員特別賞を受賞

伊藤CEO:もともと、ビジネスコンテストは考えられる限りすべて応募してきました。これらに参加することで認知度を高め、支援や投資を得て成長できたからこそ、今の我々があります。

会社が成長するにあたり、やり方はさまざまです。ビジネスコンテストに出ず、ステルスでやっていくのも1つの選択でしょう。でも、我々の技術は、我々だけでは実現不可能です。こういった場に参加することでいろいろなところと協力しながら、強みを打ち出していくのがベストであろうと考えています。

何よりRise Up Festaは、三菱東京UFJ銀行が主催の大きなコンテストですから、参加者もそうそうたる顔ぶれです。こうしたなかで勝ち上がっていくのは、非常に有意義なことでした。

粕谷COO:義手を必要とする人は、国内では9万人程度です。また、アメリカでは推計で年間2,000~4,000本の筋電義手が販売されています。

伊藤CEO:それに対し、日本での販売数は年間1本がせいぜいです。高価格という理由もあるでしょうが、だからといって安価なものを出しても、年間数十本が関の山でしょう。もちろん、不自由な生活をされている方の役に立ちたいという気持ちはありますが、それだけでは会社はやっていけません。我々のコアは筋電解析技術です。フィットネスやヘルスケアへの応用というのは十分に考えられますね。

粕谷COO:筋電技術は、応用範囲が非常に広いんですね。たとえば筋電を使ってプレゼンのときに資料をめくったり、他のロボットのコントローラーにしたりすることも可能でしょう。フィットネスであれば、どのくらい筋肉が疲れているかというデータが活用できます。ヘルスケアであれば、正しく心電が取れるデバイスというのは現状、ほかにありません。活用する価値はあるでしょう。

ただ、応用範囲が広い分、僕たちとしてもその可能性を探りきれていない部分もあると感じています。現状は模索を続けているところです。

伊藤CEO:この筋電義手や筋電技術を世に出してみて、いろいろな方に使っていただきたいと思うんです。「義手を1本貸すから何かしてよ」などとハッカソンを開催すれば、我々が思いもよらないような使い方をする方がたくさん出てくるでしょう。いつかは全身のロボットをつくり、それをアメリカに置いて仕事をしてもらう……そんなことも、筋電技術を使えば夢ではないのですから。