遺産分割協議書とは? 作成の流れや手続きをくわしく解説

ここでは、遺産分割協議書を作成する流れや記載する内容のほか、遺産分割協議書の提出先などについて解説します。

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立しますが、その内容を対外的に証明するために、全員の署名押印をした遺産分割協議書を作成します。

まずは、遺産分割協議で話し合う内容と、遺産分割協議書の概要をご説明しましょう。

実印を押印して全員が1通ずつ所持

遺産分割協議書を作成したあとに、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。また、原則として一度確定した遺産分割協議をやり直すと贈与税や所得税が発生する場合がありますので、慎重に内容を検討して合意する必要があるでしょう。

遺産分割協議書が必要な状況

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。

- 遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合

- 遺言書に記載がない財産が発覚した場合

- 遺言書があっても、その遺言書に遺産分割協議を禁止することが書かれていない場合で、相続人・受遺者全員による協議の合意がある場合

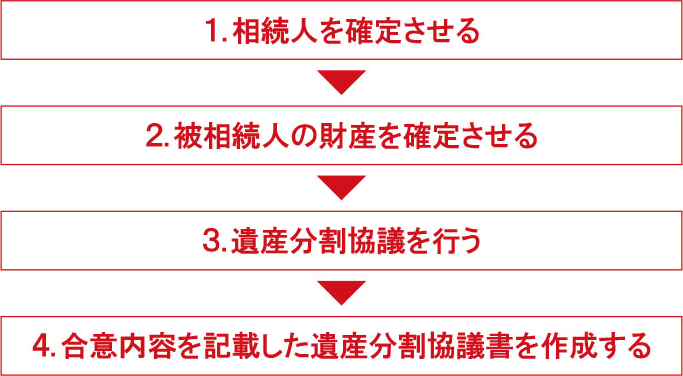

遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書は下記のような流れで作成します。

1. 相続人を確定させる

たとえば、被相続人が認知した子どもや養子も相続人となるため、遺産分割協議を行う際には参加する必要があります。

2. 被相続人の財産を確定させる

財産が確定したら、財産目録を作成しておくと良いでしょう。

3. 遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを話し合います。しかし、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人もいるかもしれません。その場合は、電話などで意思を確認するなどの方法をとる必要があります。

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となっていますが、協議を何度も行い時間がかかると、期限に間に合わなくなることもあるでしょう。遺産分割協議では、それぞれの相続人の主張もあり、なかなか決まらないことも多々あります。何度も協議することを想定し、できるだけ早めに財産の特定を行い、遺産分割協議を開始しましょう。

なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行います。それでも合意できなければ、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

4. 合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する

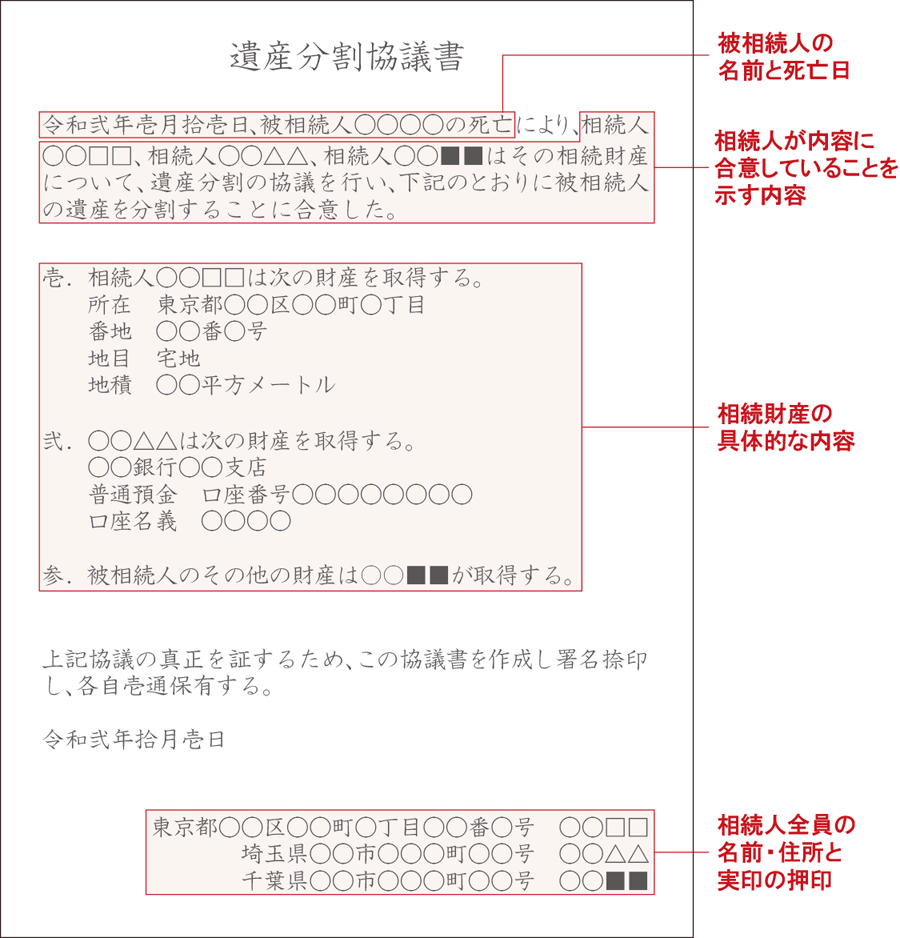

遺産分割協議で遺産分割について合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。

- 被相続人の名前と死亡日

- 相続人が遺産分割内容に合意していること

- 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)

- 相続人全員の名前・住所と実印の押印

- 上記遺産分割協議書はイメージです。

(例)遺産分割協議書に記載のない遺産(各相続人に明らかに帰属するものを除く)が発見された場合には、正負を問わず、その全てを相続人○○○○が取得する。

遺産分割協議書が必要になる手続き

相続にあたって、遺産分割協議書が必要になる手続きがあります。主な手続きとしては下記のとおりです。

■遺産分割協議書が必要な手続きと提出先

| 遺産分割協議書が必要な手続き | 遺産分割協議書の提出先 |

|---|---|

| 預金の名義変更・払い戻し | 金融機関 |

| 株式の名義変更 | 証券会社 |

| 不動産の名義変更 | 法務局 |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局 |

| 相続税の申告 | 税務署 |

- 手続きによっては不要な場合があります。

しかし、名義変更を長年放置することで相続人が亡くなり、さらに相続が発生してしまうと手続きがより煩雑になってしまいます。できるだけ早めに手続きを行うようにしましょう。

遺産分割協議書が必要ない場合

遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書も作成しなくてもいい場合もあります。

-

銀行・信託・証券の専門チームがサポート

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

執筆者保有資格:税理士・FP2級

監修者:さいとう税理士法人

- 本記事は、2025年9月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。

- 本記事は情報提供を目的としており、商品申込の勧誘目的で作成したものではありません。商品の申込時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 本資料の情報は、当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等にはお答えしかねますので予めご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。

株式会社 三菱UFJ銀行

MUFGウェルスマネジメント

ソーシャルメディアアカウント

- FacebookロゴはMeta Platforms,Incの商標または登録商標です。

- YouTubeロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号

加入協会 日本証券業協会 、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

宅地建物取引業 届出第6号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会