話題のサステナビリティとは?SDGsとの違いや企業の取り組み事例を解説

今や企業の永続的な事業承継の観点でも欠かすことのできない概念となった「サステナビリティ」。一方で「正確な意味は何だろう」「SDGsとは何が違うのか」など、改めてサステナビリティについて学びたい人も多いはず。そこで本記事ではサステナビリティの意味やSDGsとの違い、企業の取り組み事例などを紹介します。

サステナビリティとは

はじめにサステナビリティの意味やSDGsとの違いについて解説します。

サステナビリティとは

「サステナビリティ(sustainability)」とは、「sustain(持続する)」と「ability(能力)」を組み合わせた造語です。日本語では「持続可能性」と訳され、「地球の将来を考え、環境や人権を守ることで、将来世代まで安心して暮らせる社会を築くための取り組み」という意味で使われます。

<サステナビリティの具体例>

【企業の取り組み】

- 再生可能エネルギーを活用する

- ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)を推進し、すべての従業員が安心して働ける環境づくりに取り組む

- リサイクル素材を原材料とする製品を開発する

【個人の取り組み】

- マイボトルやマイバッグを利用する

- 食品ロスを減らす

なお、「サステナブル(sustainable:持続可能な)」とは基本的に同じ意味になります。

SDGsとの違い

「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)」とは、2015年9月の国連サミットにおいて採択された「誰一人取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年までに達成すべき17のゴールを定めた国際目標」のこと。17のゴールには、たとえば、貧困や気候変動、資源の有効活用など、世界が直面する課題に対する目標が示されています。SDGsとサステナビリティとの違いは以下の通りです。

- サステナビリティ:持続可能な社会の実現をめざすという考え方・取り組み

- SDGs:サステナビリティの実現のために2030年までに達成すべき目標を定めたもの

このように「サステナビリティの実現に向けた具体的な目標がSDGsである」という関係性になります。そのほか、サステナビリティには期限の定めがないのに対して、SDGsには2030年までという明確な期限が定められている点も異なります。

企業がサステナビリティに取り組む必要性

ここではサステナビリティが注目を集めている背景と、企業がサステナビリティに取り組む必要性について解説します。

サステナビリティが注目されている背景

サステナビリティが注目を集めている背景に、環境問題の深刻化が挙げられます。

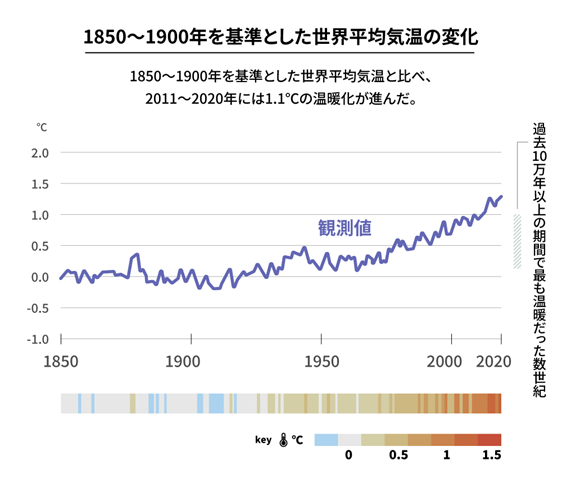

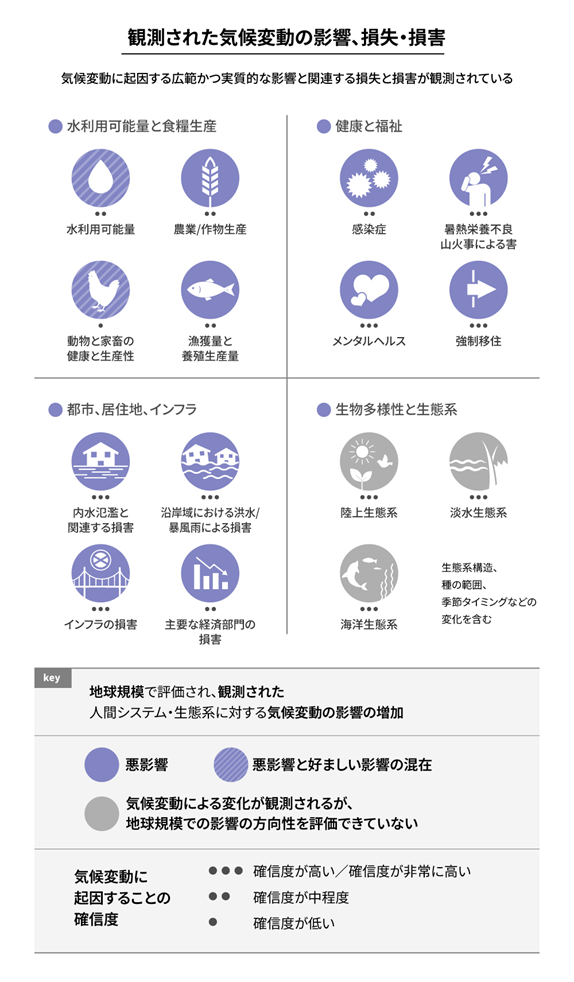

現在、地球温暖化や海洋汚染・大気汚染など、さまざまな環境問題を抱えています。たとえば地球温暖化一つをとっても、気温上昇により深刻な干ばつや水不足、大規模火災などが引き起こされるリスクが指摘されています。こうした危機感は1970年代から続いており、2015年9月に国連サミットでSDGsが採択されたことが、サステナビリティの認知が拡大した契機となりました。現在は一般消費者から企業、投資家まで幅広い層でその重要性が認識されています。

参考:気候変動とは何か?|国際連合広報センター

出典:環境省「IPCC 第6次評価報告書 統合報告書 Summary for Policy Makers(政策決定者向け要約)解説資料」より作成

このように環境問題をそのままにしておけば、将来私たちの生活に多大な悪影響を及ぼしかねません。

企業がサステナビリティに取り組む必要性

企業活動にサステナビリティの視点を取り入れ、持続可能な社会をめざすことは、以下メリットの享受により永続的な事業承継にも寄与します。その意味で企業がサステナビリティに取り組む必要性は高まっていると言えるでしょう。

<永続的な事業承継につながる、サステナビリティを取り入れるメリット>

- ステークホルダーからの評価向上

- 従業員エンゲージメントの向上

- 社会課題の解決

- 新規事業の創出

特に「ステークホルダーからの評価向上」は大きなメリットでしょう。サステナビリティに取り組むことで、一般消費者や取引先等のステークホルダーから「社会課題の解決に積極的な企業である」と認識され、売上アップや取引先拡大までつながりえます。

また、サステナビリティの視点を取り入れた企業活動は「従業員エンゲージメントの向上」にも寄与します。たとえば「従業員が働きやすい職場環境づくり」は人手の確保・離職防止につながります。そのような活動を行う会社に対して従業員は「自分たちを大切にしている会社だ」と感じ、従業員のエンゲージメントが向上しやすくなります。

さらにサステナビリティの視点を取り入れた企業活動をめざす過程では、「社会課題の解決」や「新規事業の創出」が期待できます。これは、サステナビリティの視点を取り入れた企業活動そのものが社会課題の解決を視野に入れたものであり、またその活動の実施にあたっては新たな事業パートナーや取引先と新たなビジネスを作り上げていくことになるためです。このように売上や利益だけでなく、サステナビリティに取り組むことで企業の社会的価値を高めることが、現代の企業経営のトレンドです。

以上のように企業活動にサステナビリティの視点を取り入れることで、持続可能な社会への貢献だけでなく、企業の発展という側面でも大きな効果を上げる可能性があります。

サステナブルな社会に向けた取り組み事例

では、企業は具体的にどのようにサステナビリティに取り組んでいるのでしょうか。ここでは3社の事例を紹介します。

株式会社ファーストリテイリング

ユニクロやGUなどのアパレルブランドを展開している株式会社ファーストリテイリングは、「服のチカラを、社会のチカラに。」というサステナビリティステートメントを掲げ、事業活動を行っています。同社独自の取り組みの一つが「RE.UNIQLO(リ・ユニクロ)」です。ユニクロの全商品をリサイクル・リユースする取り組みであり、たとえばユニクロ店舗で回収した服を難民キャンプ等に届けたり、リサイクルダウンのように新しい商品の素材として活用しているほか、断熱材や防音材などにリサイクルしています。また、再び着用できるように手を加え、古着として販売する取り組みも始まっています。

ユニクロユーザーを巻き込んだ取り組みであり、一般消費者の意識醸成にも寄与しているでしょう。

ユニクロユーザーを巻き込んだ取り組みであり、一般消費者の意識醸成にも寄与しているでしょう。

参考:RE.UNIQLO:あなたのユニクロ、次に生かそう|株式会社ユニクロ

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンでは、健康・地域・環境・人財の4つのビジョンを掲げ、豊かな社会と環境を次世代につなげるための取り組みを推進中です。たとえば、買い物に不便なエリアや高齢者の多い地域を中心に移動販売車を巡回させたり、地域限定商品を開発して地産地消を実現したりしています。今や社会インフラとしての側面も持つコンビニを運営する同社だからこそできる取り組みと言えるでしょう。

参考:セブン‐イレブンのサステナビリティ|株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

オムロン株式会社

オムロングループは創業以来、事業を通じて社会的課題を解決することで、よりよい社会づくりに取り組んでいます。現在の長期ビジョン「Shaping the Future 2030(SF2030)」では、事業の成長とサステナビリティ課題への取り組みを統合した5つのサステナビリティ重要課題に取り組むことで、社会価値と経済価値の両方を創出し企業価値の最大化を目指しています。

オムロンはグループ全体で生み出す社会価値をわかりやすく可視化するため、従来から非財務データの開示を充実させてきました。その創出価値を定量的に表出させるため、サステナビリティ重要課題に取り組んだ結果が事業面に与えるインパクト(事業インパクト)と、事業が社会に与えるインパクト(社会インパクト)の貨幣価値化の取り組みに着手しています。

実際の成果として、ESG指数として世界的に認知度の高い「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス(DJSI World)」の構成銘柄に8年連続で選定、また世界的なESG調査・格付けである「S&Pグローバル・サステナビリティ・イヤーブック2025」のメンバー企業に5年連続で選ばれるなど、外部機関からも評価されています。

実際の成果として、ESG指数として世界的に認知度の高い「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス(DJSI World)」の構成銘柄に8年連続で選定、また世界的なESG調査・格付けである「S&Pグローバル・サステナビリティ・イヤーブック2025」のメンバー企業に5年連続で選ばれるなど、外部機関からも評価されています。

参考:サステナビリティ|オムロン株式会社

サステナブルな社会の実現のためにできること

最後に、企業がサステナブルな社会の実現のために取り組めることを4つ紹介します。

環境に配慮しながら事業を運営する

企業が活動をする以上、環境に何らかの負荷は与えてしまうことは仕方ありません。だからこそ、少しでも環境に配慮した事業運営を行い、サステナブルな社会に貢献することが重要です。

<環境に配慮した事業運営の例>

- 空調設備の設定温度の最適化

- オフィスや工場などでの節水・節電施策

- 再生可能エネルギーの導入

企業活動は家庭と比べてその規模が大きい分、サステナビリティに取り組むことによるインパクトも大きくなることが期待できます。

従業員にとって働きやすい職場環境を整える

多様な人材が活躍でき、多くの従業員にとって働きやすい職場環境を整備することは、企業の持続的な成長だけでなくサステナブルな社会の実現にもつながります。多彩な価値観・能力を持つ人材が組織を構成することで、変化の激しい外部環境にも柔軟に対応できるようになり、企業の持続性が高まります。そして、そのような持続性の高い企業の存在は社会基盤の安定につながります。

環境に優しい製品を開発・販売する

環境に配慮した製品の開発・販売も、環境保全の観点からサステナブルな社会の実現に貢献します。

<環境に配慮した製品づくりの例>

- リサイクル素材を用いた製品を開発する

- 再エネ性能の高い製品を販売する

こうした環境に優しい製品は、環境意識の高い層からの強い支持も期待できるでしょう。

従業員向けのサステナビリティ教育を実施する

サステナブルな社会の実現のためには、経営陣やサステナビリティ推進担当部門だけでなく、従業員一人ひとりの意識改革も重要です。「環境に配慮した製品を企画する」「リサイクル素材を原材料として選定する」など、日々の現場従業員の行動がサステナブルな社会の実現につながっているためです。サステナビリティ教育では、たとえばサステナビリティ推進担当部門が積極的にサステナビリティに関する情報発信をしたり、必要に応じて社内研修を実施するケースがあります。

まとめ

サステナビリティとは「持続可能性」を意味する言葉です。現在、永続的な事業承継を実現するうえで、企業にはサステナビリティの考え方や取り組みが求められています。その背景の一つには、売上や利益の追求だけでなく、サステナビリティに取り組むことで社会的価値向上をめざす現代の事業トレンドが挙げられます。実際に日本においても、自社商品をリサイクル・リユースする取り組みをしたり、地産地消の実現を進めたりする企業も見受けられます。

一方で「サステナビリティに取り組む」というと大規模な施策をイメージするかもしれません。しかし、たとえば「オフィスのエアコンの温度を見直してみる」「従業員のボランティア活動を支援する」など、身近な活動もサステナビリティに資する取り組みの一つです。永続的な事業承継、ひいてはサステナブルな社会をめざすため、まずは企業としてできることから取り組んでみてはいかがでしょうか。

記事提供:株式会社LITTLE DISCOVERY

執筆者:加茂 歩

- 本記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。

- 本記事は、当行が信頼できると判断した外部執筆者に執筆を依頼したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本記事でご紹介した事例は、一般に考えられるリスクやポイント等を想定し、独自に作成したものです。本記事の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えしかねますのであらかじめご了承ください。また、本記事の記載内容は、予告なしに変更することがあります。

(2025年9月29日現在)

MUFGウェルスマネジメント

ソーシャルメディアアカウント

- FacebookロゴはMeta Platforms,Incの商標または登録商標です。

- YouTubeロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。

株式会社三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

三菱UFJ信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号

加入協会 日本証券業協会 、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

宅地建物取引業 届出第6号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会