医療法人・開業医の事業承継はどのように進める? 株式会社との違いや手順、流れを理解する

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

医療法人の現状

| 施設区分 | 施設数 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2008年 | 2011年 | 2014年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 | 2023年 | ||

| 病院 | 合計 | 8,794 | 8,605 | 8,493 | 8,412 | 8,238 | 8,156 | 8,122 |

| 国・公的医療機関 | 1,596 | 1,532 | 1,560 | 1,538 | 1,520 | 1,511 | 1,508 | |

| 社会保険関係団体 | 122 | 121 | 57 | 52 | 49 | 47 | 46 | |

| 医療法人 | 5,728 | 5,712 | 5,721 | 5,766 | 5,687 | 5,658 | 5,658 | |

| 個人 | 476 | 373 | 289 | 210 | 156 | 126 | 107 | |

| その他 | 872 | 867 | 866 | 846 | 826 | 814 | 803 | |

| 一般診療所 | 合計 | 99,083 | 99,547 | 100,461 | 101,471 | 102,612 | 105,182 | 104,894 |

| 国・公的医療機関 | 4,332 | 4,217 | 4,125 | 4,115 | 4,060 | 4,685 | 4,478 | |

| 社会保険関係団体 | 665 | 581 | 513 | 471 | 443 | 434 | 415 | |

| 医療法人 | 34,858 | 36,859 | 39,455 | 41,927 | 44,219 | 45,967 | 46,717 | |

| 個人 | 48,067 | 46,227 | 43,863 | 41,892 | 40,310 | 40,064 | 39,208 | |

| その他 | 11,161 | 11,663 | 12,505 | 13,066 | 13,580 | 14,032 | 14,076 | |

| 歯科診療所 | 合計 | 67,779 | 68,156 | 68,592 | 68,609 | 67,874 | 67,755 | 66,818 |

| 国・公的医療機関 | 289 | 283 | 277 | 270 | 266 | 263 | 255 | |

| 社会保険関係団体 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |

| 医療法人 | 10,197 | 11,074 | 12,393 | 13,871 | 15,161 | 16,241 | 16,677 | |

| 個人 | 56,955 | 56,481 | 55,588 | 54,133 | 52,103 | 50,896 | 49,522 | |

| その他 | 327 | 306 | 327 | 328 | 337 | 349 | 359 | |

- 厚生労働省 政策統括官(統計・情報政策担当)「医療施設調査」より抜粋

医療法人と株式会社の違い

医療法人とは

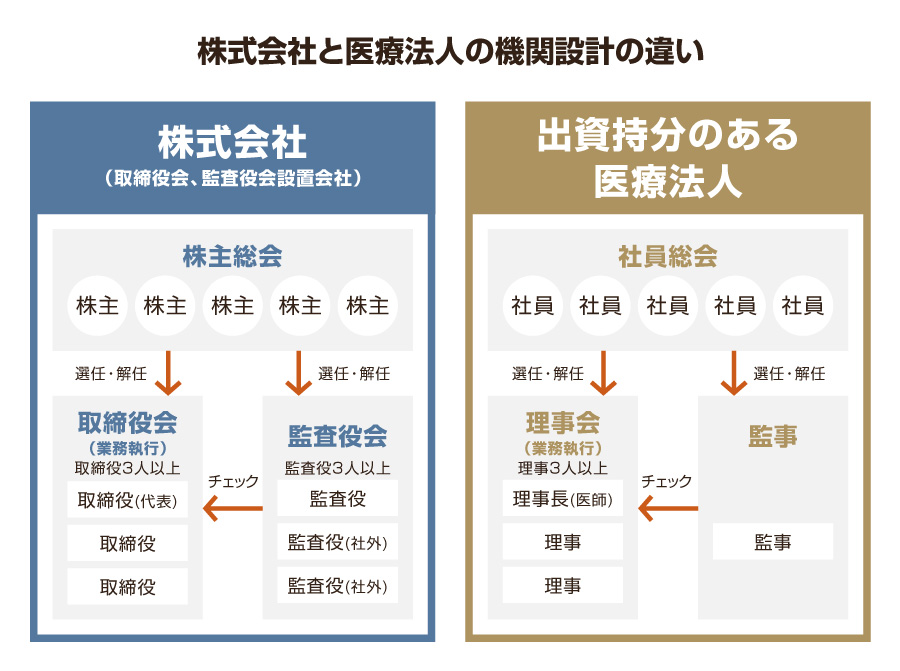

医療法人の機関設計

医療法人の事業承継は株式会社と異なる点が多く、特に持分の定めのある医療法人は法律面、税制面において留意すべき点が少なくありません。

株式会社と医療法人の違い

| 項目 | 株式会社 | 社団医療法人 | |

|---|---|---|---|

| 出資持分あり | 出資持分なし | ||

| 準拠法 | 会社法 | 医療法 | |

| 設立 | 設立の登記 | 都道府県知事の認可後、設立の登記 | |

| 営利/非営利 | 営利 | 非営利 | |

| 役員の名称 | 取締役 | 理事 | |

| 代表者 | 代表取締役 | 理事長(原則医師) | |

| 出資者 | 株主 | 出資をした社員 | 出資の概念なし |

| 議決権 | 持株数に応じる | 社員1人につき1個 | |

| 余剰金の配当 | 可能 | 禁止 | |

| 残余財産の帰属 | 株主 | 出資者 | 国・地方公共団体等 |

1. 法人成立

2. 営利性

3. 剰余金の配当

剰余金の配当および配当類似行為を行った医療法人は罰則の対象です。医療法第93条には、違反した医療法人に対し20万円以下の過料に処す旨が明記されています。

4. 残余財産の分配

出資持分あり医療法人

医療法人・開業医の事業承継

事業承継のポイント

株式会社と比較し、医療法人の事業承継が難しいと考えられる3つのポイントを挙げます。

1. 医師・歯科医師免許を持つ後継者に限られる

2. 意思決定のコントロールが困難

3. 出資持分の買い取り

出資持分にかかる税務

相続税・贈与税の納税猶予

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

医療法人の親族内事業承継

医療法人の事業承継は、相続税などの税制面、他の相続人との関係、経営面など、さまざまな側面を考慮し、検証する必要があります。

なお、親族内事業承継での出資持分の移転の方法は、相続、贈与、譲渡があり、相続や贈与によって出資持分を承継する場合は、承継した後継者に相続税や贈与税が課されます。

認定医療法人とは、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を決定し、移行計画について厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。

医療法人の第三者承継

親族内に候補者がいない場合には、合併を含めたM&Aも視野に入れる必要があります。医療法人のM&Aで考えられるスキームは、およそ次のとおりです。

1. 持分譲渡

第三者承継の場合、出資持分の移転方法は譲渡が一般的。

2. 出資の払い戻し(社員の入退社)

親族内事業承継と同様。

3. 合併

吸収合併は、医療法人が他の医療法人とする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人が承継します。

新設合併は、2つ以上の医療法人が行う合併で、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により新設する医療法人が承継します。

医療法人の事業承継は正しい理解と専門家のサポートが大切

-

銀行・信託・証券の専門チームがサポート

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

執筆者:八木正宣(税理士 / 行政書士 / CFP /1級FP技能士)

- 本記事は、2025年4月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。税法や法律に関わる個別、具体的なご対応は必ず税理士・公認会計士・弁護士等の専門家へご相談・ご確認ください。

- 本記事は情報提供を目的としており、投資等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 本記事は、当行が信頼できると判断した外部執筆者に執筆を依頼したものです。本記事の情報は、当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本記事の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えしかねますので予めご了承ください。また、本記事の記載内容は、予告なしに変更することがあります。

- 銀行からの融資には所定の審査があります。審査の結果、ご希望に沿いかねる場合があります。遺言信託や遺産整理業務等の相続関連業務については、当行は三菱UFJ信託銀行の信託代理店としてお取り扱いいたします。当行は信託代理店として媒介をいたしますが、当行には、契約締結に関する権限はなく、ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行が契約当事者となります。IPO、M&A等の相談をご希望の場合は、当行は、お客さまのお申し出にもとづいてグループ会社をご紹介いたします。

MUFGウェルスマネジメント

ソーシャルメディアアカウント

- FacebookロゴはMeta Platforms,Incの商標または登録商標です。

- YouTubeロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号

加入協会 日本証券業協会 、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

宅地建物取引業 届出第6号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会