円安はいつまで続く? 為替変動の要因やメリット・デメリットをわかりやすく解説

為替相場の動向は、企業業績や資産運用、個人の生活に大きな影響を与えます。近年続いている円安の要因を理解し、今後の見通しを立てることは、企業経営や投資判断に有効といえるでしょう。この記事では、円安が長期化する要因や円安のメリット・デメリット、投資における基本的な考え方などを解説していきます。

銀行・信託・証券の専門チームがサポート

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

円安が続く主な要因

現在の円安は単一の要因ではなく、複数の経済的・政策的要因が複雑に絡み合って続いています。円安の要因の理解は今後の為替動向を予測し、適切な投資判断を下すうえで有効といえます。ここでは、2022年以降の為替相場の推移を振り返りながら、円安の背景にある主な要因を解説します。

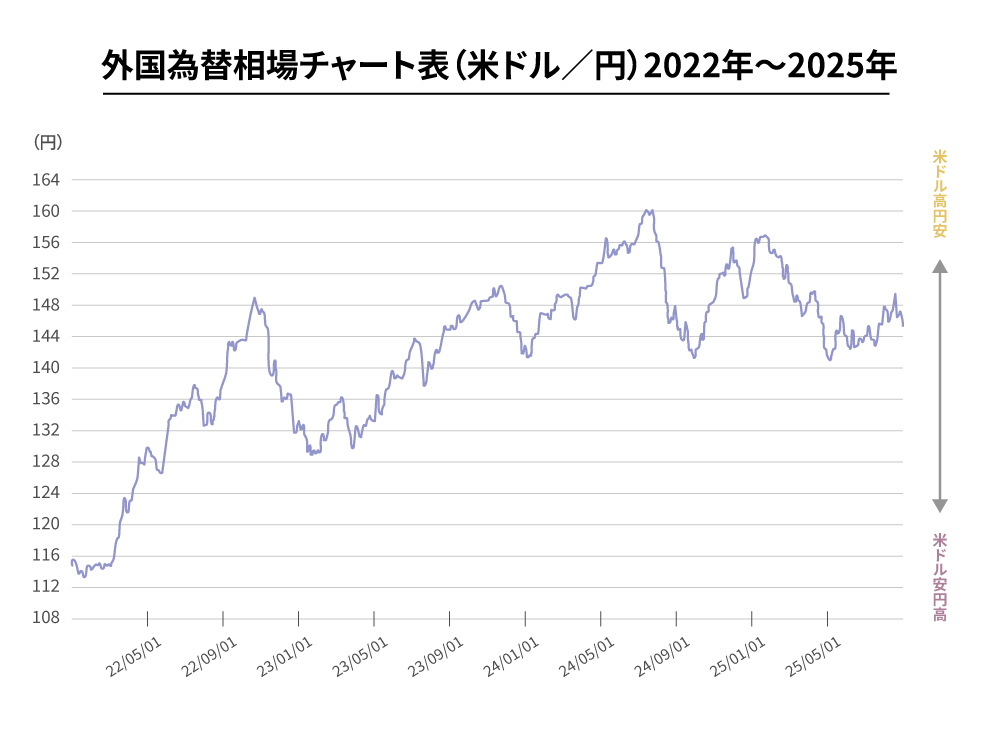

2022年から2025年までの為替相場の推移

2022年の年初には1ドル114円台で推移していた為替相場は、その後急速に円安が進行し、2024年夏には一時1ドル160円台を記録しました。しかし、2024年後半からは、米国の利上げサイクルの終焉や日本銀行の金融政策の修正観測などから、円高への揺り戻しが見られ始めました。そして、2025年3月以降は、1ドル150円を切る水準で推移するなど、以前のような一方的な円安トレンドから変化が生じています。

出典:三菱UFJ銀行「外国為替相場チャート表(2022年〜2025年)」より作成

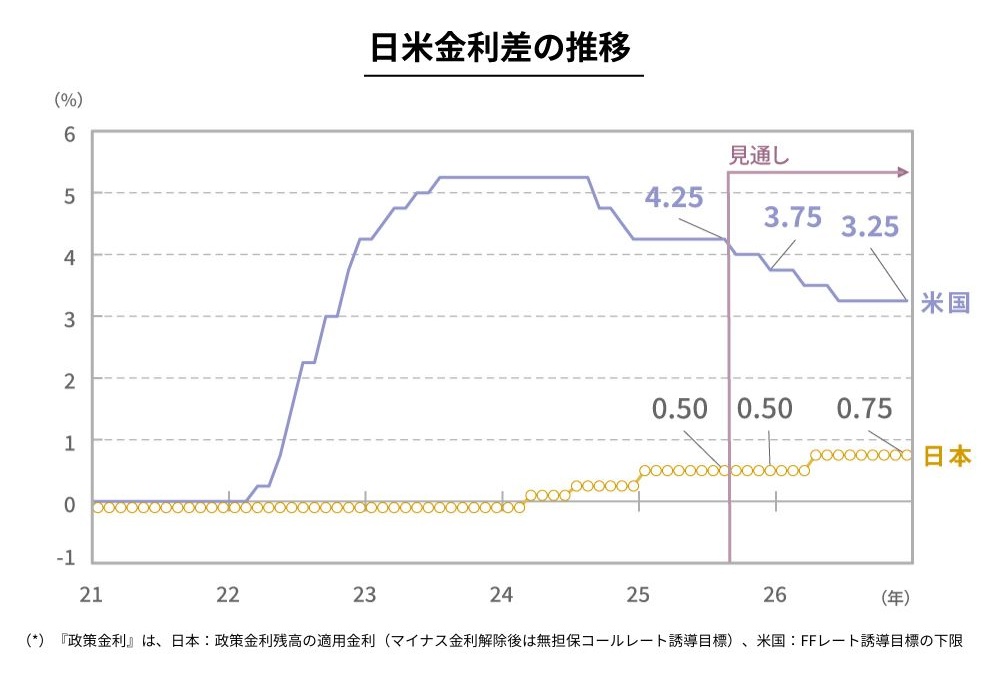

日米金利差

円安が進行する最も大きな要因の一つとして、日米の金利差が挙げられます。金利差と為替相場には密接な関係があり、一般的に高金利通貨は買われやすく、低金利通貨は売られやすい傾向があります。

2022年3月から、アメリカの中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)は、インフレ抑制のために積極的な利上げ政策を推進し、政策金利を大幅に引き上げました。これに対し、日本銀行はデフレ脱却と景気回復を優先し、2024年3月19日にマイナス金利政策を解除したものの、依然として1999年2月から続く金融緩和的な立場を維持しています。この金利差により、より高い利回りを求める投資資金がドル建て資産に流入し、円売り・ドル買いが加速しました。

このように金利差の動向は、今後も為替相場に大きな影響を与えるため、継続的な注視が必要となるでしょう。

出典:三菱UFJ銀行「内外経済の見通し(2025年8月)」より作成

日本経済の構造的要因

円安の背景には、日本経済が抱える構造的な問題も深く関わっています。その一つが、貿易赤字の常態化です。かつては輸出大国として貿易黒字を計上してきた日本ですが、資源価格の高騰、国内生産拠点の海外移転などにより、近年は貿易赤字が続いています。貿易赤字では、海外から輸入する際に円を売って外貨を調達する必要があるため、円安が進行しやすくなります。

また、少子高齢化の進行とそれにともなう社会保障費の増加、そして長期にわたる財政赤字も、円安の後押しとなります。健全な財政運営への懸念は、海外投資家から見た日本経済への信頼感を低下させ、円の売却につながる可能性があるためです。

世界経済・国際情勢の不確実性

世界経済や国際情勢の不確実性も、円安が続く要因の一つとして挙げられます。2022年のロシアによるウクライナ侵攻以来、中東情勢の緊迫化など、地政学的なリスクが高まっています。その結果、世界のサプライチェーンが寸断され、エネルギーや食料などの資源価格が高騰しています。輸入品の値上がりは貿易赤字を拡大し、円に対する売り圧力を強め、円安を加速させる要因となるのです。

また、国際情勢の不安定化は、投資家のリスク回避姿勢を強めます。有事の際の安全資産需要は、リスクの性質や規模によって異なる動きを見せる点に注意が必要です。グローバルな金融システムへの懸念が高まる場合は、基軸通貨である米ドルが買われる傾向があります。一方、アメリカ発の金融危機や地政学リスクの場合は、伝統的な安全資産である円が選好される場合があります。現在の円安局面では、主にアメリカの高金利政策を背景とした米ドル需要の高まりが、相対的な円売り圧力となって作用しています。

円安のメリット・デメリット

円安は、個人の生活や企業活動に多くの影響を及ぼします。現状はデメリットばかりに感じられるかもしれませんが、実際にはメリットもあります。ここでは、円安がもたらす恩恵と、その一方で生じる負の側面について解説します。

円安のメリット

円安には、一般的に以下のようなメリットがあります。

- 輸出企業の利益増加

- 外貨建て資産の価値上昇

- インバウンド需要の増加

円安は特に輸出企業にとって大きなメリットをもたらします。海外での売上を円換算する際の為替差益により、自動車や電機メーカーをはじめとする製造業の利益が増加します。

個人投資家にとっても、外貨建て資産や海外株式、外国債券の価値が円ベースで上昇するため、ポートフォリオ全体の評価額が向上します。

また、円安は訪日外国人にとって日本での消費コストを下げるため、インバウンド需要の増加につながり、観光業や小売業、宿泊業などのサービス産業にとって追い風となります。

円安のデメリット

円安の一般的なデメリットは、以下のとおりです。

- 輸入コストの上昇・物価高騰

- 輸入企業の利益減少

- 海外旅行のコスト増加

円安のデメリットとしては、輸入コストの上昇による物価高騰が挙げられます。エネルギーや食料品をはじめとする輸入品の価格が円ベースで上昇し、企業の原材料費や製造コストの増加につながります。特に輸入依存度の高い業界では、利益率が大幅に悪化するおそれがあります。

個人にとっても、ガソリン価格や食料品価格の上昇により生活費負担が重くなります。また、海外旅行のコストが大幅に増加するため、個人の海外旅行需要が減退し、旅行関連業界にも影響をもたらします。

日本では主に1980年代後半からの円高を背景に、企業の海外進出が増加しました。そのため、円安が貿易収支の改善や国内設備投資・雇用の増加に結びつきにくくなっており、円安のメリットよりもデメリットが目立つようになっています。

銀行・信託・証券の専門チームがサポート

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

今後の為替相場のシナリオと要因

為替相場の今後の展開は、日米金利差の動向や国際情勢の展開に大きく左右されると考えられます。ここでは、どのような要因が円安を落ち着かせ、あるいはさらに進行させるのか、複数のシナリオを想定して解説します。

円安が落ち着く場合

円安が落ち着くシナリオでは、日米金利差の縮小が重要な要因となります。FRBが利下げサイクルを継続し、一方で日本銀行が段階的な利上げを実施することで、日米間の金利差が縮小すれば、円安圧力が弱まります。また、地政学リスクの緩和や世界的な供給網の安定化は、円安の落ち着きにつながります。ただし、貿易赤字や財政赤字などの円安要因が継続する場合、大幅な円高への転換は限定的となるでしょう。

円安が継続または加速する場合

円安トレンドがさらに継続、あるいは加速するシナリオにおいては、アメリカの高金利政策が想定以上に長期化するケースが想定されます。アメリカのインフレが根強く、FRBが利下げに踏み切れない、あるいは追加利上げの必要性が生じるような事態になれば、日米金利差は縮小せず、むしろ拡大する可能性があります。

また、日本の低成長が続き、日本銀行が金融緩和政策からの本格的な脱却に踏み切れない場合も、円安が続く要因となります。特に、日米金利差が再び大きく開けば、「円キャリー取引」が復活するかもしれません。円キャリー取引とは低金利の円で資金を調達し、それを高金利の外貨に交換して運用することで利益を得ようとする取引です。円キャリー取引が活発化すると、円を売って外貨を買う動きが強まるため、円安がさらに進行する要因となります。

不確実性要因

為替市場の動向を予測するうえでは、予期せぬ出来事や政策変更による不確実性に注意する必要があります。

現状、為替相場を複雑にする要因の一つに、アメリカにおけるトランプ政権の政策動向が挙げられます。2025年7月の日米関税交渉では、当初25%の関税率が予告されていましたが、最終的に15%で合意に達しました。関税問題は当面の危機を脱しましたが、アメリカの政策動向は市場に大きな変動をもたらす可能性があるといえるでしょう。

中東情勢の悪化やロシアによるウクライナ侵攻の長期化は、エネルギー価格の高騰を通じてインフレを加速させ、円安要因となります。一方で、金融システム不安や米国経済への懸念が高まった場合は、安全資産としての円需要が高まり、一時的な円高をもたらす可能性もあります。

長期化する円安時代における資産運用

円安はデメリットばかりではなく、適切な対応によっては新たな投資機会を生み出す可能性も秘めています。ここでは、長期化する円安時代を乗り越え、資産形成をしていくための基本的な考え方を解説します。

分散投資の徹底

長期化する円安時代において、リスクを軽減し安定した資産形成をめざすうえで、基本となるのが「分散投資の徹底」です。単一の資産クラスに集中して投資するのではなく、株式、債券、不動産といった特性の異なる複数の資産に資金を分散させることで、急激な市場変動の影響を軽減できます。

また、資産クラスの分散だけでなく、「通貨分散」と「地域分散」も重要です。円安が常態化すると、日本円のみに資産を集中させることは円ベースでの資産価値が目減りするリスクを抱えます。米ドル、ユーロ、豪ドルといった複数の主要通貨での資産保有や、海外の成長市場・成熟市場への投資により、グローバルな視点での資産成長の恩恵を享受できるでしょう。

円安メリットを享受する投資対象

円安メリットを享受できる企業への投資も、円安が続く状況では有効です。

円安で恩恵を受ける業種としては、輸出比率が高い自動車、電機、機械などが挙げられます。しかし、現状ではアメリカの通商政策に基づく関税引き上げの影響が懸念されており、円安による利益増の効果が相殺され、期待どおりの恩恵を受けられない可能性もあります。

一方で、より円安メリットを享受しやすいと見られているのが、インバウンド関連産業です。円安は外国人観光客にとって日本の旅行費用を相対的に安価にするため、訪日意欲を強く刺激します。宿泊施設、飲食業、小売業、交通機関、さらには体験型サービスを提供する企業などは、旺盛なインバウンド需要を背景に、売上と利益の拡大が見込まれます。

インフレヘッジとしての実物資産

円安は輸入物価の上昇を通じてインフレを加速させるため、インフレヘッジ機能を持つ実物資産への投資は有効といえます。

たとえば、金は、通貨価値の下落局面で価値を保全する伝統的な資産の一つです。金は円安進行時に円ベースでの価格上昇が期待でき、さらにインフレ圧力の高まりにより実質的な価値保全効果も発揮します。また、REIT(不動産投資信託)も有効なインフレヘッジ手段となります。不動産価格や賃料はインフレに連動して上昇する傾向があるためです。国内REITに加えて、海外REITへの投資により通貨分散効果も得られます。

長期目線での運用

円安時代の投資戦略では、長期的な視点を持つことが重要です。為替相場は短期的に大きく変動しやすく、日々のニュースや市場の思惑により一時的な円高・円安が発生します。しかし、これらの短期変動に惑わされて頻繁に投資方針を変更すると、かえって投資成果を悪化させるおそれがあります。

短期的な為替相場の変動よりも、資産の本質的価値に着目した投資判断を心がけるとよいでしょう。

まとめ

現在の円安は一時的な現象ではなく、日本経済の構造変化を反映した中長期的なトレンドとも考えられます。このような環境下では、円資産のみに依存せず、外貨建て資産やインバウンド関連株式、実物資産への投資を通して、円安メリットを享受できる可能性があります。

同時に、地政学的リスクや政策変更などの不確実性に備え、分散投資を取り入れることも有効といえます。円安を投資機会として活用し、グローバルな視点を持つことが資産形成につながるでしょう。

銀行・信託・証券の専門チームがサポート

- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。

記事提供:株式会社LITTLE DISCOVERY

執筆者:松田 聡子

- 本記事は、2025年10月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。税法や法律に関わる個別、具体的なご対応は必ず税理士・公認会計士・弁護士等の専門家へご相談・ご確認ください。

- 本記事は情報提供を目的としており、投資等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入時にはお客さまご自身でご判断ください。

- 本記事は、当行が信頼できると判断した外部執筆者に執筆を依頼したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本記事でご紹介した事例は、一般に考えられるリスクやポイント等を想定し、独自に作成したものです。本記事の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えしかねますのであらかじめご了承ください。また、本記事の記載内容は、予告なしに変更することがあります。

(2025年10月28日現在)

MUFGウェルスマネジメント

ソーシャルメディアアカウント

- FacebookロゴはMeta Platforms,Incの商標または登録商標です。

- YouTubeロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。

株式会社三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

三菱UFJ信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号

加入協会 日本証券業協会 、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

宅地建物取引業 届出第6号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会