貨幣史年表 ~日本の貨幣 そのあゆみ~

-

物々交換で経済が成り立っていた古代の日本では、米や塩、布などをお金の代わりとして使用していました。国内で初めてつくられた金属のお金(銭貨(せんか))は、7世紀後半、中国の銭貨を手本にした「富夲銭(ふほんせん)」とされています。

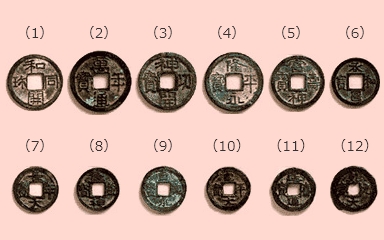

さらに和銅元年(708)には武蔵国秩父郡(むさしのくにちちぶぐん)(現・埼玉県秩父市)から国内で初めて自然銅が発見され、「和同開珎(わどうかいちん(ほう))」を鋳造しました。この「和同開珎」以降、平安時代まで2世紀半にわたり12種類の銭貨がつくられました。これら12種類は「皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)」と呼ばれています。

しかし、国内産の銅が不足したことや国家の財政難から、銭貨は新しく発行されるたびに質が落ち、民の信用を失います。結果、国内での鋳造は天徳2年(958)の「乹元大寳(けんげんたいほう)」を最後に打ち切られ、再び米や絹などがお金の代わりとして使われる時代に一時逆行することになりました。またこの時代、「和同開珎」の銀銭や760年には「開基勝寳(かいきしょうほう)」の金銭もつくられましたが、お金として流通するには至りませんでした。

その後の国内発行貨は、「寛永通寳(かんえいつうほう)」を発行する江戸時代まで待つこととなります。

皇朝12銭(こうちょうじゅうにせん)について和同元年(708)から天徳2年(958)に乹元大寳(けんげんたいほう)が発行されるまでの約250年間に、12種類の銅銭が発行された。これらは朝廷が発行した貨幣という意味で「皇朝十二銭」と総称される。貨幣経済を定着させるため大量の銅銭を必要としたが、原材料の銅や錫(すず)の産出不足から改鋳のたびに小型・粗悪化していった。

- 和同開珎[わどうかいほう(ちん)]

- 萬年通宝[まんねんつうほう]

- 神功開宝[じんごうかいほう]

- 隆平永宝[りゅうへいえいほう]

- 富壽神宝[ふじゅしんぽう]

- 承和昌宝[しょうわしょうほう]

- 長年大宝[ちょうねんたいほう]

- 饒益神宝[にょうやくしんぽう]

- 貞観永宝[じょうがんえいほう]

- 寛平大宝[かんぴょうたいほう]

- 延喜通宝[えんぎつうほう]

- 乾元大宝[けんげんたいほう]

-

国内での発行がないものの、取引に便利なお金は人々に求められていました。それを補ったのが中国から輸入された「渡来銭(とらいせん)」です。中国との交流は寛平6年(894)に遣唐使が廃止されて以降途絶えていましたが、宋が建国されると日宋貿易が盛んになり、日本の砂金との取引に使われた宋銭が大量に流入しました。使用禁止令が度々出されても、宋銭は人々の間で広く使われるようになります。

15世紀には、個人が国の許可なくつくった銭貨も多く出回りました。中国銭をもとにした鋳型からつくられた「私鋳銭(しちゅうせん)」のほか、中国銭の鋳型ではなく独自の母型を用いた「模鋳銭(もちゅうせん)」、大隅国(おおすみのくに)(鹿児島県)加治木郷(かじきごう)で明の「洪武通寳(こうぶつうほう)」を模した「加治木銭」などが挙げられます。多種類の私鋳銭から良質の銭貨を選び、質の悪いものを避ける撰銭(えりぜに)の風潮もあらわれたため、室町幕府や大名は取り締まりの撰銭令を出しましたが一向に改まりませんでした。

精錬技術が発達した16世紀には、戦国武将や商人の間で「金」や「銀」が使われるようになります。戦国時代随一の産金を誇る甲斐(かい)(現・山梨県)の武田信玄がつくった「甲州金(こうしゅうきん)」はよく知られていますが、中でも全国の鉱山を接収した豊臣秀吉は、金によって支配力を高めました。

天正沢瀉(おもだか)大判について 天正沢瀉(おもだか)大判豊臣秀吉が作らせた現存3枚の天正沢瀉(おもだか)大判には、裏面中央におもだか(池や沼に生える植物の名)の紋が打たれています。裏の墨書きは所持人で、秀吉から大名に下賜され、手形の裏書と同様に人手に渡るごとに名前や花押が記されました。

天正沢瀉(おもだか)大判豊臣秀吉が作らせた現存3枚の天正沢瀉(おもだか)大判には、裏面中央におもだか(池や沼に生える植物の名)の紋が打たれています。裏の墨書きは所持人で、秀吉から大名に下賜され、手形の裏書と同様に人手に渡るごとに名前や花押が記されました。

-

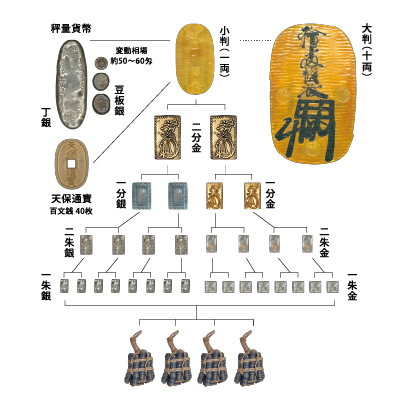

江戸時代、ふたたび国内発行のお金が登場するとともに、それまでバラバラであった貨幣制度が統一されます。天下統一を果たした徳川家康は、慶長6年(1601)に大きさや重さ、また品位(金銀の含有率)を揃えた大判、小判、一分金、丁銀(ちょうぎん)、豆板銀(まめいたぎん)の五種類の金銀貨を発行しました。

続いて寛永13年(1636)、三代将軍家光によって銅銭「寛永通寳(かんえいつうほう)」がつくられ、これら金・銀・銅(銭)による三貨制度が確立しました。こののち寛文10年(1670)には渡来銭の使用が禁止されました。

金貨は1枚あたりの価値が定められて「両(りょう)、分(ぶ)、朱(しゅ)」(小判1枚が1両=4分=16朱とした4進法)の単位で表したのに対し、銀貨の価値は秤(はかり)で決められ、重さの単位である「貫(かん)、匁(もんめ)、分(ふん)」を使用しました。また銅貨の単位は「文(もん)」とし、1,000文で1貫とされました。これら三種類のお金を交換するために両替商(りょうがえしょう)が発達しました。

江戸中期を過ぎると、経済の発達でお金がさらに必要になったことや幕府の財政難から、金銀の品位や重さを変える改鋳(かいちゅう)が度々行われました。このとき、二朱金(にしゅきん)、二分金(にぶきん)、一朱金(いっしゅきん)、五両判(ごりょうばん)といった金貨や、二朱銀など金貨の単位で表した銀貨もつくられ種類が増えました。また地方では大名が発行した藩札(はんさつ)や、公家や寺社らによる私札といった紙幣も使われました。

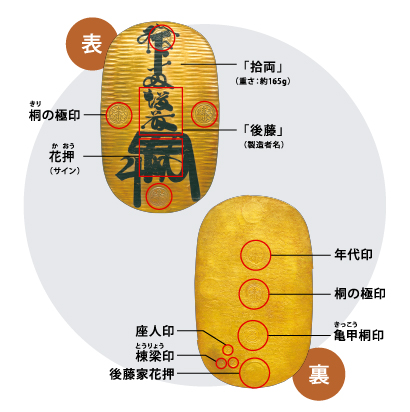

大判・小判について

大判(おおばん)図解

大判の表には「拾両(じゅうりょう)・後藤(書いた人の名)・花押(かおう)(サイン)」の順で墨によって書かれている。大判の「拾両」は「砂金十両分の重さ(44匁=約165g)」を表示しており、実際には小判10枚(10両)よりも金の量は少なくつくられている。通貨として使用する場合、享保大判(きょうほうおおばん)での定めは7両2分の価値であった。墨(すみ)書(が)きについて

墨書きは、品質保証のために金座の大判座当主(後藤家が代々世襲(せしゅう) )本人が書いた。享保大判以降は墨に「漆(うるし)」を混ぜて艶(つや)をだした。金属に墨で書くため、長く使われて墨書きがすれることもある。その場合は金座役所へ持参し当主に書き改めてもらう必要があり、その手数料は金二分(1両の半分)と高価であった。後藤家の仕事

後藤家は金細工師として代々足利家に仕え、織田信長や豊臣秀吉にも採用された。徳川家康の時代では、京都の大判座で後藤四郎兵衛(しろべえ)家が大判の製造を管轄し、後藤家五代目徳乗(とくじょう)の弟子であった後藤庄三郎光次(しょうざぶろうみつつぐ)が江戸の金座で小判の製造にあたった。その後、後藤庄三郎家は代々金座を支配した。大判(おおばん)

大判は、将軍家・大名・公家たちの進物(しんもつ)などの儀礼用に使われ、小判やほかの金銀貨のように取引の決済に使うものではなかった。使用する場合は目録と共に渡し、財布等に入れて持ち歩くことはなかった。使わないときは墨書きがすれて消えないように、真綿や和紙に包んで大事に保管した。小判(こばん)

小判は、江戸時代を通して10種つくられた。額面を墨書きせず極印にすることで、量産を可能にした。財政事情の悪化や金の不足によりたびたび改鋳が行われ、質を落としていった。銀貨・銭貨について

銀貨の発行

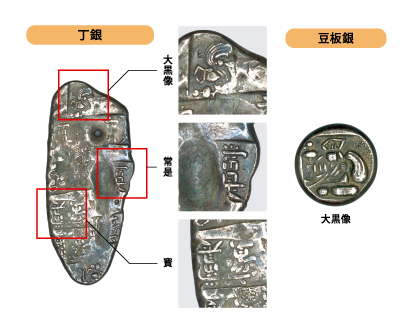

慶長6年(1601)、徳川家康は金貨に加えて銀貨の製造・管理機関として「銀座」を伏見(京都)に設置した。このほか、駿府・江戸・大坂・長崎にも設置され、秤量貨幣である「丁銀」、「豆板銀」をつくった。明和9年(1772)からは田沼意次(たぬまおきつぐ)の命で「明和南鐐二朱銀(めいわなんりょうにしゅぎん)」など、計数銀貨もつくるようになった。銀貨図解

「丁銀」は「なまこ形」に鋳造され、表面に、《大黒像と「常是(じょうぜ)」の文字》の組み合わせや、《「寳」と「常是」の文字》を組み合わせた極印が品質保証のために打たれた。豆板銀も大きさは様々で、表面に《大黒像》、《「常是」の文字》、《「寳」の文字》のいずれかによる極印がみられる。ちなみに、「丁銀」の「丁」は、「鋌銀(ちょうぎん)」や「挺銀(ちょうぎん)」の「鋌」や「挺」を略したものである。寛永通寳の発行-中国銭からの脱却

寛永13年(1636)、幕府は寛永通寳を発行した。寛文10年(1670)には中世以降使われてきた中国からの渡来銭の使用を禁止し、金貨・銀貨に銭貨を加えた江戸時代の貨幣制度が整った。江戸時代の貨幣の交換比

三貨制度

徳川家康は金銀貨幣を統一し、金座(きんざ)・銀座(ぎんざ)を設置した。金貨は一両小判・一分銀などによる両(りょう)・分(ぶ)・朱(しゅ)の名称で4進法がとられ、銀貨は丁銀・豆板銀の秤量貨幣であった。そして、長年鋳造されなかった銭貨は三代将軍家光の時に「寛永通寳(かんえいつうほう)」として発行され、ここに初めて金・銀・銭の三貨幣が揃い全国に流通していった。◆江戸時代の貨幣単位(4進法)

1両=4分=16朱=銭4,000文(4貫文)

1分=4朱=銭1,000文(1貫文)

1朱=銭250文

-

近代化を目指す明治新政府は、政府紙幣(せいふしへい)を発行しました。さらに新しいお金の単位「円」をつくり、今までの4進法から10進法(円(えん)、銭(せん)、厘(りん))が決められました。

しかし偽札(にせさつ)が多く出回ったため、政府はドイツの印刷会社に紙幣の製造を注文し、模様も細かく色も美しい「新紙幣(明治通宝札(めいじつうほうさつ))」を発行します。このお札は年が経過するにつれて欠点が判明したため、改造が行われました。またこの頃アメリカ合衆国の制度に倣い、全国各地に153の銀行が設立されました。これら民間の銀行が発行した紙幣は、海外に合わせて横長になりました。

明治9年(1876)には、国内で初めて人物の肖像を入れた紙幣が製造されます。また大阪に造幣局(ぞうへいきょく)を設置し、香港のイギリス造幣局から購入した機械を用いつつ、日本の伝統デザインを生かした貨幣がつくられました。

西南戦争が起こると、戦費調達のため大量の紙幣が発行されて価値が下落し、政府は紙幣の発行数を減らしました。このことにより、通貨価値の安定をはかる必要性から、統一したお金を発行できる中央銀行として「日本銀行」を設立しました。

戦争が激しくなると、戦地での物資調達や兵士の給与の支払いなどを賄うために、日本銀行とは別に政府発行の軍事用の紙幣も発行されました。近代貨幣(明治時代)について明治初期のお金

明治新政府は、維新後の財源確保のため太政官札(だじょうかんさつ)や民部省札(みんぶしょうさつ)を発行したが、信用不安や大量の偽札(にせさつ)が横行するなどの問題が発生した。そのため、近代的な通貨の流通制度と紙幣製造技術が確立するまでの間、様々な紙幣が発行された。「両」から「円」へ — 4進法から10進法へ

明治4年(1871)、明治新政府は「新貨条例」によって、従来の「両・分・朱」の4進法から「円・銭・厘」の10進法に移行し、純金1.5gを1円とする「金本位」貨幣制度を制定した。幕府が約束した西洋式貨幣の製造は大阪に造幣局(ぞうへいきょく」)が完成したことで可能となり、それぞれ5種類の金貨と銀貨が発行された。銅貨は設備が間に合わなかったため、代わりに「寛永通寳(かんえいつうほう)」銅1文銭を1厘、「天保通寳」を8厘などとして、合金製のものを含む銭貨の流通も認められた。

-

紙幣の発行は「日本銀行」だけが行うことになりましたが、当時発行されていた紙幣は、金貨や銀貨と引き換えるしくみになっていました。

しかし昭和17年(1942)の日本銀行法で金貨や銀貨と引き換えることをやめ、現在のように政府や日本銀行が経済の状況によって通貨の発行量を管理したり、調整したりするようになりました。

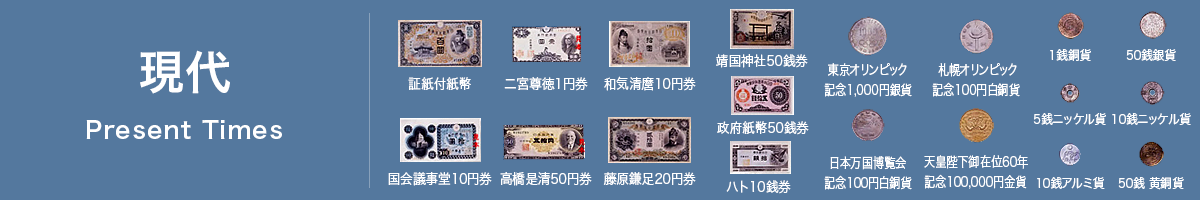

太平洋戦争末期の昭和20年(1945)には、金属不足により陶土でつくられた「陶貨(とうか)」が準備されましたが、終戦により発行には至りませんでした。戦争が終わると、国内の物資が少なくなっていくのにお金だけが増え、お金の価値が暴落してしまいます。そのためお金の単位を引き上げ、新しいお金が発行されました。これを「新円切りかえ」と呼んでいます。古いお金は回収され新しいお札が出回るまで、お札に「証紙(しょうし)」を貼った銀行券も流通しました。昭和25年(1950)には新しい千円札が発行され、昭和28年(1953)には「銭(せん)」の単位がなくなります。

その後、紙幣は紙の質、印刷技術の向上により、偽造防止やユニバーサルデザインなど優れたお札が発行されています。また貨幣は、明るく平和なデザインを取り入れています。